按语

为深入学习贯彻习近平文化思想,传承弘扬中华优秀传统文化与海派文化精髓,“学习强国” 上海学习平台携手华东师范大学传播学院,组织青年学生开展 “青年眼中的文化之美” 系列采访拍摄活动,鼓励青年用镜头捕捉非遗传承、建筑文脉、青年创作的鲜活场景,聚焦呈现青年视角下的上海文化之美。

“青年眼中的文化之美” 系列视频由华东师范大学传播学院《融合新闻报道》、《融合新闻工作坊》两门课程学生拍摄、制作完成,是传播学院将 “大思政” 教育与文化传播实践深度融合的生动探索。

海派木偶戏,作为国家级非物质文化遗产,是中国木偶艺术的重要分支。它以杖头木偶为主要表演形式,融合江南文化细腻灵动的特质,在制作工艺、表演技法上自成一派,既保留传统木偶戏的艺术精髓,又彰显着海纳百川的“海派”特色。从栩栩如生的木偶造型,到细腻传神的操控技艺,海派木偶戏承载着千年文化记忆,更在时代浪潮中不断焕发新生。

上海木偶剧团,正是海派木偶戏传承与创新的核心力量。自成立以来,剧团始终以“为少年儿童服务”为宗旨,经六十余年发展,已成为专业门类齐全,在国内具名望、国际有声誉的国有木偶艺术表演团体。从经典剧目到创新探索,剧团在坚守与突破中,让古老木偶艺术持续焕发时代活力。

守根基:留住经典与匠心

经典剧目,承载文化记忆

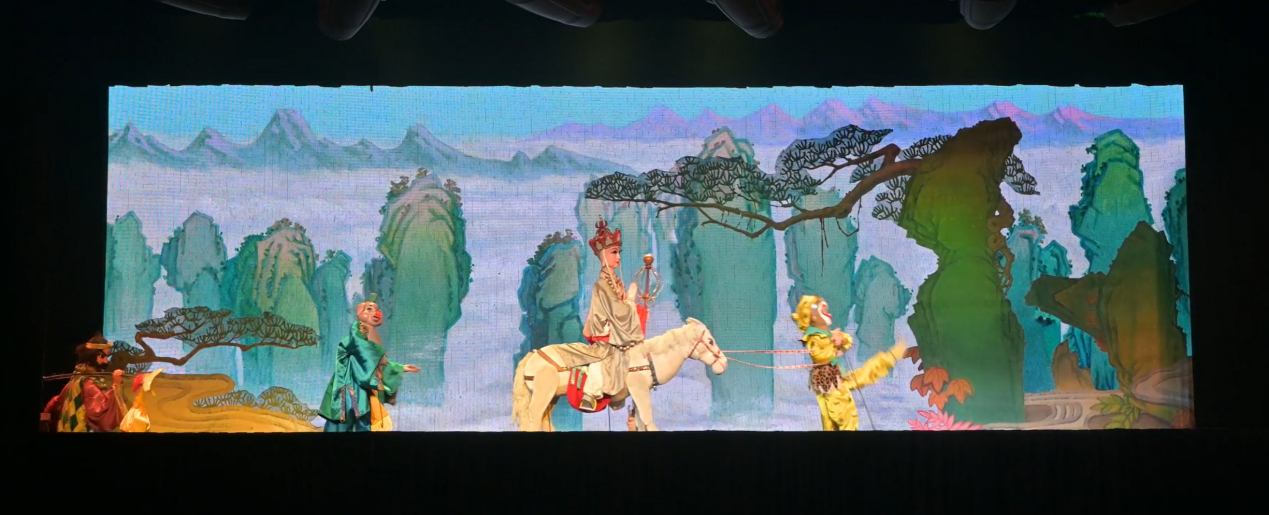

《孙悟空三打白骨精》作为上海木偶剧团传统保留剧目,已经成为几代人的童年记忆。剧团依托《西游记》经典IP,以杖头木偶为载体,精准还原原著中精彩情节。表演时,木偶演员凭借细腻操控,让孙悟空的机敏、白骨精的狡诈等角色特质鲜活呈现。木偶造型上,遵循传统工艺,孙悟空的金箍棒、虎皮裙,白骨精变化的村姑、老妪等形象,无论是服饰纹理,还是面部神态,每一处细节都延续传统工艺,让古典名著的文化魅力借木偶艺术传递,成为连接代际的文化纽带。

演员初心,守护艺术温度

在剧团,“人偶合一”是演员们坚守的初心。上海木偶剧团团长何筱琼表示,“鲜花和聚光灯照不到木偶演员的身上,但是如果我们能通过木偶传递好真善美的故事,木偶演员的所有付出就是值得的。”排练室里,演员们反复打磨操控技巧,让木偶的举手投足贴合角色灵魂;舞台上,他们全情投入,将情感注入木偶,让“偶”有了生命。无论观众多少、舞台大小,这份对木偶艺术的敬畏与热爱始终未变,以匠心守护着木偶表演“以偶传情”的独特温度。

创新局:拥抱科技与未来

舞台科技,拓展表演边界

然而,剧团并没有止步于传统的守护,其将目光放向未来,积极迎合新时代观众的需求。上海木偶剧团积极引入声光电技术等舞台特技,为木偶表演“赋能”。现场灯光可随剧情切换场景,冷光营造神秘氛围,暖光传递温馨情感。音效融入风雨、战斗声,让观众身临其境。同时,木偶特技突破传统限制,空中翻腾、“水下”穿梭等动作频现舞台,为观众带来全新视觉冲击。

AI助力,探索科幻表达

在剧目题材上,剧团更是勇于尝试,探索AI“新玩法”。在《银河系历险记》这部作品中,剧团借助AI技术设计充满未来感的角色形象,生成震撼的特效音效,探索木偶艺术在科技助力下的新表达,让古老艺术拥抱未来想象。

非遗推广与国际交流:从校园到世界舞台

上海木偶剧团积极开展“非遗进校园”活动,走进上海及周边多地校园。通过木偶剧演出、木偶制作工作坊等形式,让学生近距离接触木偶艺术。学生们观看精彩剧目后,还能亲手绘制木偶造型、学习简单操控技巧,了解“海派木偶戏”的历史与文化价值,在青少年心中播下非遗传承的种子,培育新一代受众。

(由上海木偶剧团官微提供)

借助“金玉兰”上海国际木偶艺术节等平台,剧团也积极与全球多个国家和地区的木偶团体交流合作。一方面,引进国外优秀木偶剧目,带来多元艺术视角;另一方面,何团表示,“引进来,是为了更好地走出去”,剧团推出《九色鹿》等创新作品走向国际,凭借融合敦煌文化与现代科技的荧光皮影等特色,在塞尔维亚“金火花”国际木偶艺术节等赛事中获奖,向世界展现海派木偶艺术魅力,推动中国木偶艺术在国际舞台发声,以开放姿态拥抱全球艺术交流浪潮。

(由上海木偶剧团官微提供)

从守护经典到拥抱创新,上海木偶剧团以“守正”筑牢根基,以“创新”开拓未来,让木偶艺术在时代浪潮中“活”得精彩,成为传统文化传承创新的生动样本,也为更多非遗艺术的发展提供了借鉴。唯有扎根传统、拥抱时代,才能让古老艺术真正“活”在当下,走向更远的未来。

视频作品已发布于学习强国平台

点击链接查看完整内容

团队成员 | 陈静怡 刘浩然 钱思文 赵珈艺