按语

为深入学习贯彻习近平文化思想,传承弘扬中华优秀传统文化与海派文化精髓,“学习强国” 上海学习平台携手华东师范大学传播学院,组织青年学生开展 “青年眼中的文化之美” 系列采访拍摄活动,鼓励青年用镜头捕捉非遗传承、建筑文脉、青年创作的鲜活场景,聚焦呈现青年视角下的上海文化之美。

“青年眼中的文化之美” 系列视频由华东师范大学传播学院《融合新闻报道》、《融合新闻工作坊》两门课程学生拍摄、制作完成,是传播学院将 “大思政” 教育与文化传播实践深度融合的生动探索。

当舞台灯光骤然亮起,锣鼓声如骤雨般响起的瞬间,眼前,身着金甲的孙悟空一个腾跃,手中金箍棒快速转动,本该笨重的木偶竟比真人还要灵动几分。这是我们第一次观看海派木偶戏《孙悟空三打白骨精》的现场,完全颠覆了对木偶“笨拙呆板”的刻板印象。木偶的每一个细微表情都在丝线牵动下鲜活起来,引得台下观众,包括我们在内,频频发出惊叹。

散场后,剧场的热烈气氛久久未散。我们满心疑惑:究竟怎样的双手,才能赋予这些木头生命?带着这样的好奇,我们推开了上海木偶剧团排练室的大门。一场关于传承与坚守的对话,就这样自然而然地展开了……

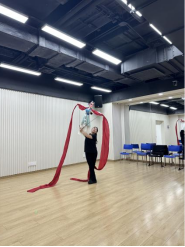

何筱琼团长带着我们观看了剧团演员的练习过程。明亮的排练室内,演员们操控着木偶,一招一式都充满了生命力。木偶的动作、表情,与演员的操控完美配合,仿佛他们已经融为一体。演员王贞超告诉我们,为了练操控功,他的手指常常被丝线勒得伤痕累累,但每当看到木偶在自己手中“活”起来,所有的疼痛都烟消云散。他回忆起第一次登台时的紧张与兴奋:“当我看到台下观众的目光都聚焦在木偶身上,那一刻,我知道自己的努力没有白费。”演员成琪则说,每一场演出都是一次与观众的对话,“我们要把木偶的情感传递给观众,让他们感受到木偶戏的魅力。”他们的话语中,透露出对这门艺术的敬畏与执着,让我们体会到了木偶戏传承的力量源泉。

在与何筱琼团长的深入交谈中,我们对海派木偶戏的发展有了更为深刻的认识。何团长语重心长地告诉我们,海派木偶戏之所以能够历经岁月的洗礼,传承至今,关键就在于“守正”与“创新”。

“守正”,是对传统技艺坚定不移的坚守。从木偶的精心制作,到每一个细腻的表演技巧,都严格遵循着先辈们留下的技艺精髓,一丝一毫都不敢懈怠。而“创新”,则是积极拥抱时代的变化,以新的形式和内容吸引更多观众的目光。剧团在保留《孙悟空三打白骨精》等经典剧目的基础上,大胆推出了融合现代科技的新剧目。利用先进的声光电特效,打造出如梦如幻的奇幻舞台效果,让古老的木偶戏在新时代焕发出全新的生机与活力。此外,团长还自豪地提到,他们积极开展“非遗进校园”“非遗进社区”等活动,走进校园、社区,为孩子们和居民们带来精彩的木偶戏表演,让更多人有机会近距离接触和深入了解木偶戏这一非遗艺术,为传承培养源源不断的后备力量。

这次采访让我们明白,海派木偶戏的强大生命力,不在于刻意迎合时代,而在于它总能在坚守与创新之间找到平衡点。那些在幕后反复打磨动作的演员、为一个特效彻夜调试的技术人员、执着推广非遗的工作者……正是无数双手托举着这项古老艺术,让它既接住了历史的接力棒,又握住了未来的入场券。而我们的记录,或许就是想让更多人听见,传统文化在时代浪潮中跃动的鲜活心跳。

团队成员 | 陈静怡 刘浩然 钱思文 赵珈艺