熙熙攘攘的福州路上,藏着上海最后一家有人值守电话亭。

位于福州路614弄弄口,东面紧挨着“粒上皇”糖炒栗子店,这家公话站与治安岗亭并为一体,不到4平方米的小亭间,连接了外头的繁华马路与里头的老式弄堂。朝南的两扇玻璃窗中倒映着的永远是路上匆匆来往的行人,和树影斑驳的梧桐。乍一看,并不起眼。而窗檐上拜访的三台橙色电话机,成为一抹明亮而特别的色彩。

值守人名唤沈玉琇,1942年生人,今年78岁。从小土生土长在这条弄堂里。1993年5月,经小区居委会推荐,她与其他四名同事开始担任这个电话亭的值守人。当时实行一日一轮的轮班制:两个人早班,从6点到14点;两个人中班,从14点到22点,还有一人休息。沈玉琇主管记账,另有同事负责传呼。

11月8日9:51,一名忘带手机的男子正在使用智能电话

传呼电话的前世今生

传呼电话是老上海人记忆中日常生活必不可少的存在。1952年上海试行传呼电话服务,随之而来的是传呼电话亭和传呼员的兴起。当时的居民彼此联系的方式是通过打电话到对方所住地区的传呼电话亭,传呼员记下电话号码以及简单内容后,上门通知。被通知者听到“传呼”后,再来电话亭回电。尤其是后来“call机”,即寻呼机的兴起,使得传呼电话亭再次兴盛。 “以前打电话排的队比现在隔壁栗子店的长多了。”沈玉琇如是说。在鼎盛时期,分配到五位值守人的工钱,人均月薪达到四百。这在当时,是一笔可观的收入。不仅能打本地电话,还能打境外电话,尤其是上海浦东新区开发开放初期,国际经济贸易往来频繁,有不少播往日本、香港、美国的电话。讲起过去电话亭作为新型事业的辉煌场景,她不断重复一句话:“老早侪(都)有的。”

福州路614弄智能公话站的三台电话机

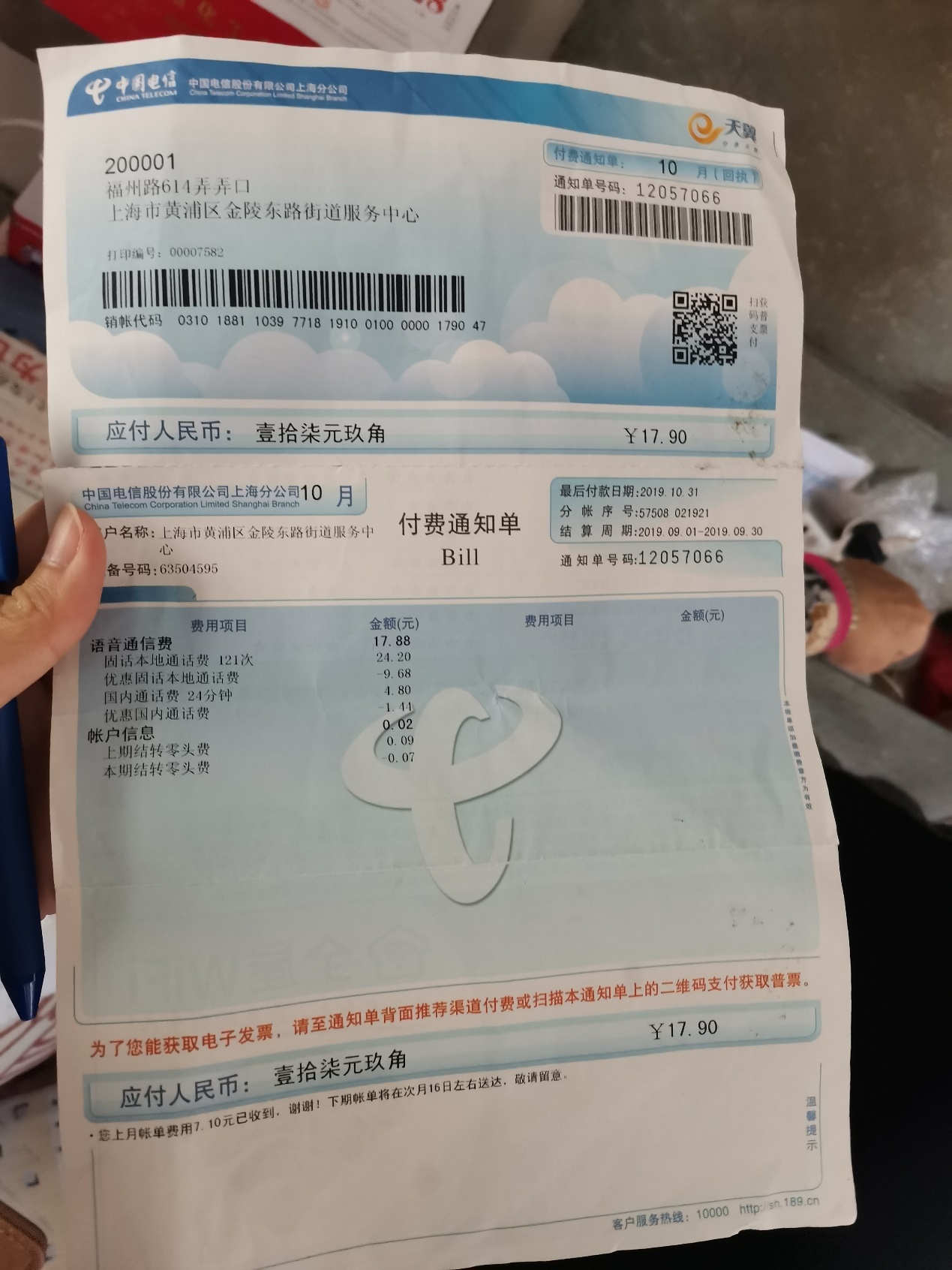

如今,传呼电话的时代已经过去。由于住宅电话的普及和移动通信的发展,传呼电话亭逐渐淡出人们的视野。原先的同事们有的因为动迁而搬离这条弄堂,有的因为没有钱拿,不愿做吃力不讨好的事情而逐渐离开。2006年开始,沈玉琇一个人负责照看这间电话亭。如今,电话亭定价是传呼一次3角,打电话三分钟4角。除去上缴给中国电信的话费,平均每月收入二十元,这个数字今非昔比。沈玉琇拿出一张2019年10月的电费单,上面显示当月应付电费17.90元。早在2018年,腾讯新闻所发表《沪将彻底告别“传呼电话亭” 无人值守电话亭将保留》一文中,上海电信表示,有人值守电话亭正在计划逐步开展退网工作,预计将在两年内完成这项工作。眼下两年期限已到,经过上观新闻的记者调查,上海只剩下沈玉琇所看守的这家电话亭,屹立不倒。主要为没有手机或者不习惯用手机的老年人、忘带手机的人以及未有本地电话的外来流动人口应急使用服务。

记者于2020年11月8日来到这间电话亭。早晨九时不到,沈玉琇从弄堂最里面的一幢居民楼下来,准备开始一天的工作生活。她清点了桌上摆着的一枚一元硬币和一枚五角硬币,这是前夜保安值班时候收的。9:51,一位本小区的住户因为忘带手机而向家里拨打电话。17:40,一位赶路行人通过电话处理工作事宜。这是截至当晚六点电话亭的全部营业情况,总共是四元人民币(实际上应当是不足四元,早上的那位用户拒绝了沈玉琇想找给他的零钱)。

沈玉琇向记者展示2019年10月的电费单

当被问起坚守于此的原因,沈玉琇概括为两点:其一是为了给自己解闷,其二是保留一个为人民服务的窗口。除了来拨打电话,更多人经过这间电话亭,是来问路的。“别无他求,钱是一点也没有的。别人还说我是‘十三点’(神经病)。”她摇头笑道。

“人在下面做,天在上面看”

沈玉琇是独居老人,两个儿子早已成家立业,孙辈也到了结婚的年纪。她退休前曾做过小机灵童装厂的管理人员、学校食堂卖票员等职业,也曾是街道妇联副主任。自从1988年退休后,拿着每月3700元的退休工资,外加收取上海远郊老房子的房租,每个月收入有四千多元。平时享受为老服务,街道的工作人员一个礼拜会打四趟电话,询问她的生活需要、身体近况。每个礼拜一、三、五会有钟点工上门打扫卫生,一个小时6元5角。每天的伙食由附近的小绍兴饭店提供,由专人送到弄堂口。一餐九元的饭量,足以同时解决午饭与晚饭。而到了周末,自己则会添点菜,换换口味。

“昨天买了一只鸡,还有油面筋塞肉,可以放在番茄洋山芋汤里面烧,”沈玉琇正在计划着今天的午饭,说道,“等下再去王宝和买点烤麸吃吃。”

穿过弄堂口的马路,往东走到十字路口,就是卖熟食的王宝和酒家。沈玉琇尤爱吃这里的烤麸,经常光顾,店员都认识她。一盒烤麸十元,沈玉琇递出一张百元人民币,店员麻利地将两张二十元、五张十元纸币找给她。“她们都知道我眼睛不好,我叫她们给我十块钞票,不要五十块的,怕我给别人钱时候搞混。”沈玉琇解释道。

值守电话亭多年,附近的人都认识她,而她也遇到过各色各样的人,令她印象深刻。曾经有个东北的小姑娘因为赌气离家来上海找工作,混到身无分文,在这间电话亭给她父母拨打电话,一旁的沈玉琇接了电话与女孩家人谈,最终劝说女孩回家,甚至让她留宿一夜,并借给她车费。

还有一次,一位住在附近同兴大楼的老先生的皮夹子丢了,碰巧被沈玉琇捡到,听说是她捡到了,老先生“心定得不得了”。沈玉琇问他皮夹子里有什么,他便说有一张银行卡和一张交通卡,但实际上还有一张超市购物卡,他特意不说出来,是想顺水推舟作为回报送给沈玉琇。沈玉琇明白他的意思。“要是我贪小,那么直接把银行卡扣下来不还了,这不是更好?”用一句玩笑,她委婉地表明了自己的态度。

沈玉琇使用过的分装硬币盒

电话亭内外发生着这些暖心的故事,也见证了市井百态。在这里工作,沈玉琇只带耳朵不带嘴巴,很多事情看在眼里,但不说什么。这一小块地方位处市中心的绝佳地段,是名副其实的“香饽饽”,依靠这间亭子发展摆卖报纸、茶叶蛋等副业显然是很有商业价值的。便有人动了心思。电话局曾接到举报说沈玉琇的电话亭多收费,派了人来视察,发现不仅没有多收费,甚至会因为使用者情况紧急特殊而不收钱。

“人在下面做,天在上面看。”她几次提起这句话,眼神平和地扫向电话亭窗外,人来人往的马路。

隔壁“粒上皇”飘来糖炒栗子和烤红薯的香味。沈玉琇从热水瓶里倒出一杯水,用来冲泡杞菊地黄丸。她有眼疾,每天上午下午各吃一包。不知哪里窜进来一只猫,沈玉琇灵敏地捕捉到了它微弱的叫声。她讲起自己不大喜欢养猫养狗,因为佛教中认为上辈子做了坏事才会沦落进畜生道。所以她的人生信念是只做好事,不做坏事。

正因如此,加上她性格直爽,人缘很好,身边有不少小姐妹,经常约着一起出去旅游。上个月14号去了江苏南通,21号去了盐城。一方面是享受旅游,另一方面却是和她的亡夫有关。老伴生前是彭浦机械厂的工程师,因为先天性心脏病于1996年去世。那时候,他经常出差,问沈玉琇要不要跟着一起去。但沈玉琇忙于工作,时常以没有空回绝他。如今,斯人已逝,她感到很懊悔。“所以这几年老是在外面旅游。”外出旅游时,她会委托保安看 顾电话亭。

11月1日,是亡夫的忌日。每年这几天,沈玉琇的心情格外沉重,总是很怀念他。今年的这一天,有一位姓陈的学生来拜访她,她感慨地说:“你碰巧和我爱人一个姓,是爷爷派你来的,来看望我。”实际上,爱人临走前叮嘱沈玉琇,要把电话亭做下去。这是他们之间的约定。

最后的心愿

电话亭内的墙上挂着一个透明袋子,里面是一株仿生花,这是上周来拜访的陈同学带给沈玉琇的。已经进入十一月,但记者注意到墙上的日历还停留在十月份。沈玉琇看了一眼,摆了摆手说:“翻它干什么。”停顿了一会,喃喃道:“就这么过呗。”

10月22日,上观新闻发布一篇名为《喂喂喂…上海人,还记得传呼电话吗?福州路上还有,打一次4角钱,只收现金》的推送,吸引了不少人来拜访沈玉琇和她的电话亭。实际上,这一切来源于原浦东大道2511弄小区门口传呼电话亭值守人,89岁的吕树生在今年八月偶然经过得知福州路电话亭的存在,告知相关的记者。如今,沈玉琇与福州路电话亭声名鹊起。记者于11月8日拜访,下午正巧碰到吕树生来看望沈玉琇。他们仿佛同为被掩埋在历史大浪中的两颗珍珠,对于彼此共享的那份时代与职业记忆,惺惺相惜。临别时,沈玉琇和他握手,郑重地道别。“因为我们这个年纪的人,每次分别都不知道下次见面是什么时候了,也不知道还有没有下次见面。”

沈玉琇与她的电话亭合影

如今,沈玉琇最大的心愿是她的电话机能够得到修理。原先五台电话机,现在只剩下三台已经用了七八年了的智能电话。一台功能良好,一台接触不良,另一台缺少电话线,完全不能用。为了此事,沈玉琇一直在与中国电信联系沟通。记者12月5日前去,发现第三台电话机已经修好。她的一桩心事算是了结了。

晚上八时许,一天的工作结束,她收拾好自己的包,提着一只探照灯式的强光手电筒,踏入老弄堂的茫茫夜色中。

文 / 19新闻 刘欣宁