按语:本学期,20级本科新闻和19本科播音班分别开设《新闻采访写作》和《新闻采访》必修课,2021年9月由陈红梅老师主讲。国庆节后,同学们进行新闻采写综合练习,陆续提交课程作业。经补充采访修改完善后,任课老师将挑选一部分优秀作业,不定期刊发。

“原本那边有好多我想买的书,可惜来晚了两天,好多书架都空了”,2021年10月22日下午3点57分,在上海书城七楼进口图书区域,26岁的张先生拿着的书篮里有包括《法兰西的特性》、《追随卡拉瓦乔》等在内的8本书,“这只是一部分,我还有一篮书放在一楼,一会一块去结账。”

上海书城福州路店外观

10月17日,位于福州路465号的上海书城宣布将于12月12日开始闭店重装,在告别前的这两个月里,书城推出全场图书6折、会员享5折的折扣活动,从而引起了一波“购书热”。“曾经我最爱去的地方”、“学生时代一待就是一天”、“承载着许多童年美好的回忆”,不少市民在社交平台上表达对书城的不舍与怀念。但上海书城负责人表示,闭店重装是书城创新发展所要经历的一个必然过程。

福州路上海书城1998年12月开业,23年来已成上海重要的文化标志性建筑,目前其拓展了包括淮海店、五角场店在内的众多分店,但是,福州路店作为上海文化街矗立的一座“书山”,早已成为许多读者青春中挥之不去的印记。

折扣:闭店前的购书热潮

10月22日下午2点18分,上海书城福州路店一楼的时光掠影墙上正在播放其以往活动的视频,墙上写有非常醒目的一句话:二十三载,感谢您的陪伴!道一句“再见”只为未来更好的相见。书城内也已经张贴了许多写有“全场图书6折”、“会员5折”的折扣标牌。

书城一楼的“时光掠影墙”

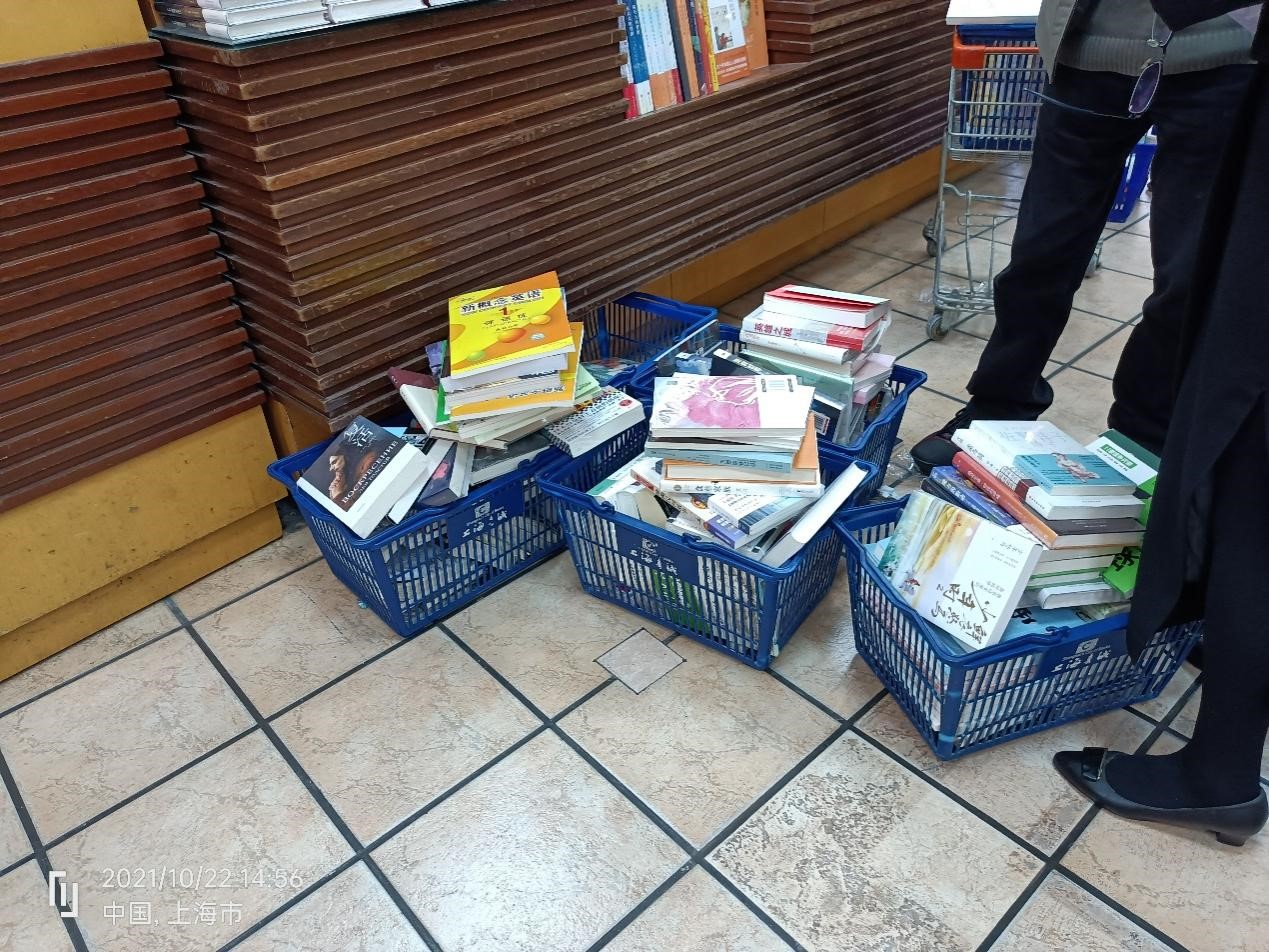

下午2点34分,一楼收银台前已经排起了22人的队伍,买书较少的顾客提着帆布包,买书较多的顾客则拎着印有“上海书城”字样的蓝色购物篮,更有推着手推车的,车内有不下20本书。正在排队的甄女士告诉记者,“今天听说书城有打折活动特地过来的,想给女儿买一些书”,甄女士的书篮中有12本书,有包括《名侦探柯南》《大珠慧海禅师》在内的少儿读物,也有《超简单彩漫绘》《色铅笔入门技法》之类的儿童绘画书籍。

在距离一楼收银台不远处的智慧收银机前,同样排有20多人的结账长龙。一位工作人员站在智慧收银机旁侧,不停地说着“下一个”、“打开付款码”,与此同时,他也在收银机上快速地帮顾客操作着付款流程。

智慧收银机前排队付款的人群

书城七层楼均设有一个收银台,每层都至少有15人在排队付款,收银台一般会有3至4位工作人员。其中一位工作人员拿着扫码仪快速对准图书的条形码,并将其放在一边。另一边的工作人员则接过刚刚递过来的书,将其放到牛皮纸上,然后将绕在自己脖子上的包装绳取下,三下并两下将纸折叠,最后捆绑打结,整个打包过程不超过30秒。

等待打包的书籍

一楼的玻璃窗上贴有电子会员卡绑定示意图,上面明确标注了“即日起会员注册图书5折”,六楼还会重复播放“注册会员 全场图书5折”的广播,不时也会有顾客到收银台去咨询会员注册的具体流程。记者从四楼工作的员工顾女士处了解到,“这几天客流量还是挺大的,我们也比较忙,大家都是冲着打折来的。”

以文学作品为主的二楼和以少儿读物为主的六楼客流量都比较大,有些书柜都已售空,相比而言,以学科专业图书为主的三楼和以艺术作品为主的七楼客流量要少大概一半。然而无论哪一层楼,专供读者阅览看书的区域都已坐满了人,顾客时常将书柜上面的书挪至一旁,留出空地用作暂时休息之处。在三楼工作的员工林先生这样说道:“顾客会经常坐在这些摆书的地方,书被弄乱之后我们工作人员就要去收拾,工作量还是蛮大的。”

“我老公本来是想来买东野圭吾的书,但是发现基本都卖完了”,下午4点17分,张女士与其丈夫正在二楼的外国文学区域书架上来回翻阅图书,但始终没有找到原本想要购买的书籍。记者来到“东野圭吾悬疑推理力作”专区,发现只剩下包括《悲剧人偶》和《秘密》在内的八本书。

东野圭吾专区仅剩的八本书

23年:数不清的书与故事

“上海书城是我学生时代每年暑假的记忆”,10月17日22点04分,今年32 岁的王先生看到上海书城闭店装修的消息后在微博上发出了这样的感慨。自1998年12 月20日,上海书城23年的营业时间里,无数的人与书、人与人都曾在这里相遇。

作为上海有史以来第一家超大型零售书店,上海书城拥有七层楼的图书零售空间,总营业面积超过一万平方米。2018年12月,书城开业20年之际曾统计一组数据:1999年到2018年前11个月累计销售总额超过30亿元,销售的图书总册数超过1.16亿册,平均每年接待读者超过300万人次。

数字的背后是更多的故事与回忆。

1999年出生在七浦路附近的叶女士在回忆自己与上海书城的故事时,更像是在回忆自己的童年时光。“小时候经常和弄堂里的小伙伴一起过去,一般都是直奔二楼,那时候最喜欢窝在二楼的小角落里看东野圭吾的书和《明朝那些事儿》系列”,正如叶女士自己所说:“小时候这里对我来说更像是一个自己的小天地,与其说我是对书城的怀念,不如说是对过去我自己的怀念。”

90后的潘女士则对自己在书城阅读《哈利波特》的经历记忆犹新,在书城,她可以沉醉在魔法世界中,也收获了一起读书的朋友。潘女士告诉记者:“他和我是同龄人,同样是哈利波特迷,所以那时候我们会经常坐在一起看书,他也会经常来书城,有时候会给我介绍不同专区的书。”

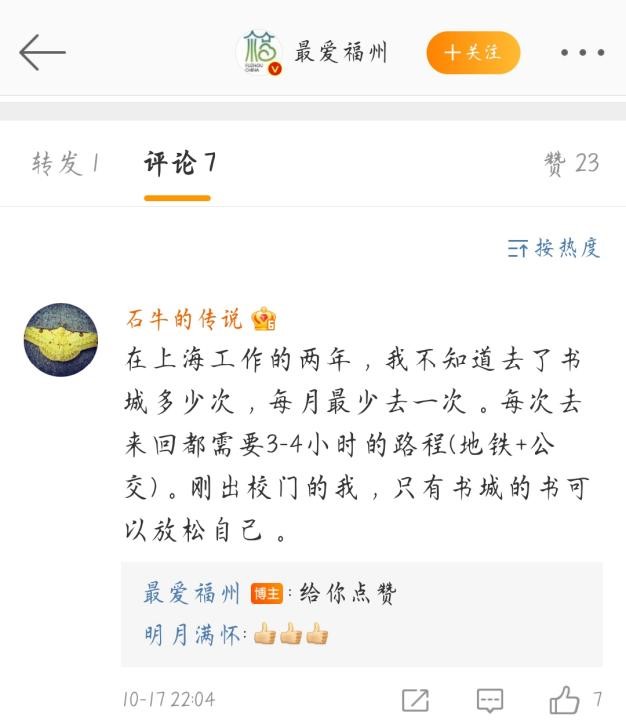

对于曾在上海工作过两年的刘先生来说,上海书城的书则给了他不少慰藉。刘先生是2004年1月份来的上海,彼时的他刚出校门工作,“没有同学也没有朋友”,读书成为了最让他放松的事。在上海的两年时间里,刘先生说自己“不知去了多少次上海书城”,尽管往返时间在三到四个小时,但他每个月至少都会来一次。“开始是消磨时间,后来就成为习惯了”,刘先生说道。

刘先生在微博号“最爱福州”发布的微博下发表的评论

作为上海重要的文化性标志建筑之一,上海书城不仅为读者提供了买书读书的空间,还举办了一系列的文化活动。歌手韩红、刘欢,作家王蒙、余秋雨、奥尔罕·帕慕克、莫言……都曾带着自己的作品在这里与读者见面。值得一提的是,2009年12月12日,莫言在上海书城进行了作品《蛙》的第一次签售会,而2021年12月12日,则是上海书城正式闭店装修的日子。

装修:必然经历的“成长阵痛期”

实际上,书店装修的消息在书城内部员工中早有流传。在书店工作近十年的张先生表示,他们在两年前就听说了上海书城要重新装修的消息,而直到今年九月份才接到了装修的正式通知。

新华传媒集团副总经理江利也向记者证实了这一说法,上海书城的管理团队在2015年左右便寻求书城重新装修并展开了一部分工作。她表示,“书店本质上还是一个商业空间,只不过我们更强调它的文化属性。那么就一个商业空间而言,普遍的情况下,短一点5到8年就会装修,再长一点10年都会重装,所以经过20年了,它的一些基础设备设施,比如电器管道、空调管道、电气设备都老化了,甚至存在一定的安全隐患,所以一定要装修。”

除了更新基础设施,江利表示,顾客需求的变化也在促使书城做出改变。事实上,早在2012年2月份,新浪网等媒体便报道过上海书城淮海路店因为业绩不理想而闭店,半年之后,重新开业的淮海路店增加了饮品店、创意产品店,并有了更多可供读者就坐的空间。

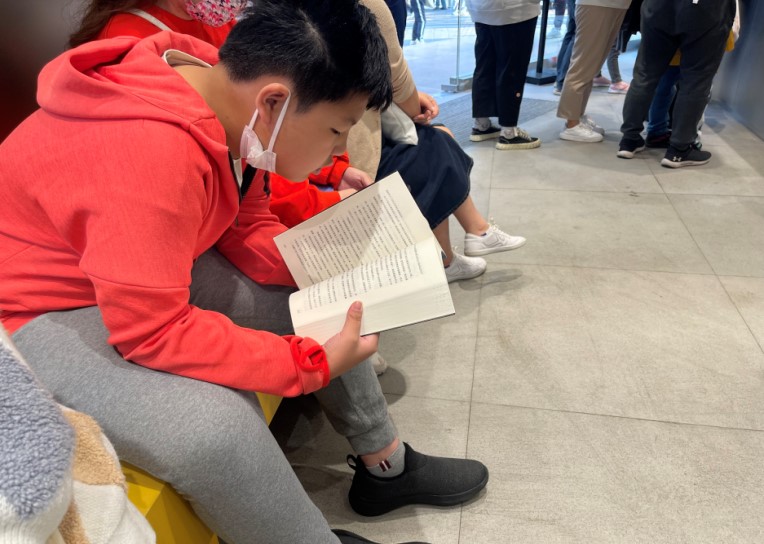

而在上海书城10月24日下午举办的“我与上海书城”系列首场活动中,一位书店的常客分享了对于书城的看法:“我每周都会带宝宝来这里看书,但是看书的话就只有席地而坐的方式。”休闲空间、文创产品等,顾客对于书店的需求正在发生改变。

今年3月30日,由中国书刊发行业协会和百道网共同主办的中国书店大会上,百道网新出版研究院发布了《2020—2021年中国实体书店产业报告》。报告显示,因网络电商在销售价格、信息整合、物流配送等方面的优势,传统书店作为图书零售实体的销售功能正在加速减退。如何丰富实体书店的线下场景,增强实体书店对读者的吸引力,是上海书城以及万千中国实体书店所面临的难题。

“书店装修关店就和人的成长一样,是一个必然,也没有什么东西可以一成不变。”在上海书城工作了近20年,尽管有些伤感,江利仍然向记者强调这是一个必然的过程,“现在新的一代正在成长,他们对书店的理解和需求不一样了。”

曾经陪伴着一代人成长起来的上海书城,如今也要面临“成长的阵痛”。 至于这次成长所需要的时间、成长后的新面貌,工作人员则表示还未确定。

10月24日下午3点39分,在上海书城附近的饮品店的桌子上摆着一摞包有“新华传媒”字样封条的书籍,旁边一位十几岁模样的男孩在等待饮品的间隙埋头读书。新的一代正在成长,而经历“成长阵痛期”后的上海书城将会以怎样的方式继续陪伴在他们身边,还是个未知数。

饮品店读书的男孩

采写 | 20新闻 祝婉宸、古今锦