按语

本学期,20级本科新闻和19本科播音班分别开设《新闻采访和写作》和《新闻采访》必修课,2021年9月由陈红梅老师主讲。国庆节后,同学们进行新闻采写综合练习,陆续提交课程作业。经补充采访修改完善后,任课老师将挑选一部分优秀作业,不定期刊发。

十月二十三日五点,天未破晓,范雷骑着一辆老旧的电瓶车,双腿间夹着一麻袋鼓鼓囊囊的货物在一座保安亭不远处停了下来。昏黄路灯照着保安亭边柱子,柱子上刻着红色的字——“杨浦文化跳蚤市场”。

市场门口已经有不少老人也带着同样大小的麻袋,倚在灯杆下或是自己车旁,等着市场开门。这里是上海市区最后一个跳蚤市场。

范雷告诉记者,他在二手市场主要做玉石类的旧货买卖,赶早来这里的基本都是上了年纪的熟客。“五点多开门我就去老位置上摆摊,六点就有蛮多人来买东西了。”范雷称有时附近古玩店的老板也会从他这里拿货,放在店里卖,“这是一天最早的生意,好说话,办起来快。”

(杨浦文化跳蚤市场大门)

都市暗角

六点二十七分太阳升起的时候,来往的顾客已经挤满了这个狭小的市场。进门是一排排整齐的摊位,排与排中间留下过道。市场原本是露天的,后来搭上了遮雨棚,部分区域还盖上了遮阳网。摊位上方排风管道标着序号以便摊主寻找自己租赁的位置,然后铺上旧报纸或是麻袋,上面摆放好各种二手的电器、衣服、背包等商品。有些做玉石首饰生意的摊主图精致漂亮会在上面再铺上一条毛皮毯子,等到顾客来问价时能报出个好价钱。

(上午八点市场内交易场景)

在这里,人们的关系不只限于买卖交易。吴老先生是范雷的老顾客,他告诉记者他今天来,是为了请范雷看看自己新收来的一把老锁。“他自己也玩这些,懂行,我信得过。”记者了解到,有些摊主不仅是来摆摊卖旧物的,他们还会回收一些看中的旧物收藏或者是再次卖出,因而练就了一双能辨真假的好眼睛。范雷就是其中一员。

范雷本世纪初从阜阳来上海打工,学了一口地道的上海话。“现在就是卖卖旧货什么的,” 范雷告诉记者,他的货大部分是之前城隍庙紫华路那儿拆迁收来的——从串珠玉石等装饰品到手表台灯等日用品,因而他的摊位看上去比旁边的摊主稍大一些,三块大绒布上堆着百余件货物。

最初他在包头路旧货市场卖货,市场关停后他一边继续在二手市场摆摊,一边转到线上借助短视频平台拓展业务、扩大客源。2020年受疫情影响,市场暂时关闭。“当时就想要是市场一直不开了怎么办,就7月份在西藏南路、府谷街几个地方租了点小门店。”范雷称,现在(上午8时)已经不是做正式生意的时候了,顾客大多是附近的老住户,收的二手货也有限,更多的就来打发时间,图个乐子。

吴老先生也一直很喜欢到跳蚤市场淘古玩,他过去常常光顾包头路的旧货市场,“现在这种市场越来越少了,就这块,比以前包头路的小老多了。这种东西又是假的多真的少,老范这里倒有些好东西。我周末有空了就来看看,闲着来聊聊也开心。”

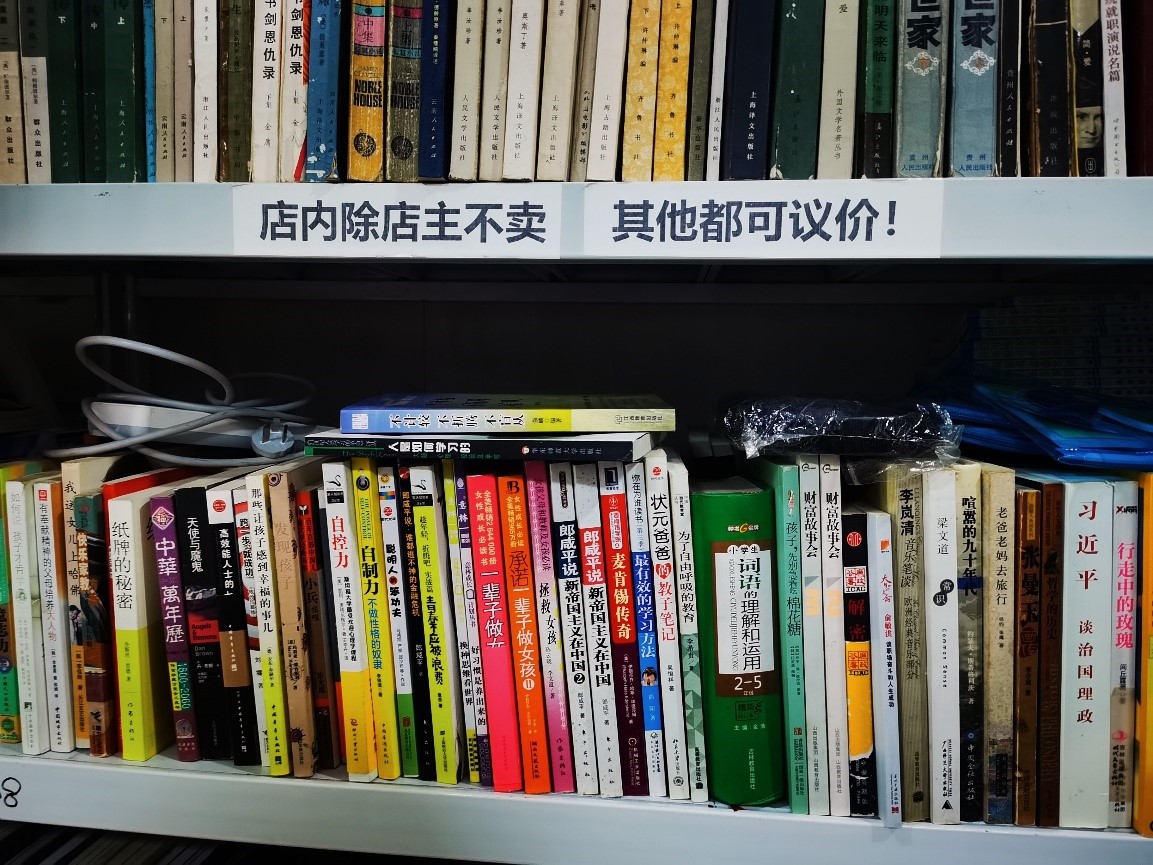

除去棚子内的大市场,出了棚子东边还有三四家小门店,卖些花鸟鱼石和旧书册子。上午十点,住在隆昌路的伍老先生走进了二手书店。面对这个只有满墙书和容纳一人过道的窄小店铺,老先生表示这书店占着遮风挡雨的门面却没有棚子内书摊摆得宽敞。“无立足之地了”,他开玩笑说。尽管这样,他仍然是这家书店的常客。老先生告诉记者,他以前最常去文庙那里的旧书市场淘书,10月8日旧书市场关闭后,他才转而来到这个离家不远的二手书店。“1986年就有啦,现在也关闭掉了,说是为了建文化知识地标。”老先生遗憾道。

(书店书架上贴着的标语)

“变味了”

范雷告诉记者现在来卖假古董假玉石料子的人越来越多了,“要是想买东西就在市场上多遛遛。不比以前了,现在这里假东西太多了。”

二手市场里有很多卖玉石和古董首饰的摊子,当摊主被质疑货物真假时,几乎每个人都会表示自己卖的绝对是真货,而别人卖的是假货。“变味了。”顾客于奶奶感叹道,“倒是还有些卖二手锅盆什么的,这些东西又便宜又经用,这里本来就该多卖点这种东西,可惜少了哟。”

( “诚信为本”的牌子被放在售卖玉石中间)

记者在出口处的排水沟旁边找到了零星几个卖二手生活用品的摊子。一位卖锅碗的大妈坐在马扎上,腿上覆了一条裤子正在缝补裤脚,脚边放了一些比摊位上更旧的塑料盆塑料盒。有些塑料盆已经缺了口,塑料盒上面也有明显的划痕。大妈告诉记者自己老家在山东,挨过饿,年轻时逃荒来了上海嫁了个上海人,现在在一个中高档的小区做保洁,“塑料盆这些都是做保洁挑拣来的,已经洗过了。你们年轻人看着这些有缺口的或者看着不鲜亮的就当破烂给扔了,你想想那有的还能择菜用,缺口的往里面放点土,还能种点葱啊蒜啊的。”大妈告诉记者她自己家里就长了两盆,“今天还带了一袋子葱给斜对面卖旧衣服的张姐。”大妈用嘴抿了抿线头,在针脚处打了结后抬头讲到。

大妈告诉记者她很喜欢这个地方,“收些人家不要的东西顺带来这里卖卖,收足数目了来这里按日租摊,一天80块。”大妈说她工作的小区很注重垃圾分类,这些东西收来洗干净了卖给需要的人,便宜又环保。

一旁挑拣碗具的大爷告诉记者,他同自己的老伴一起住,两个老人节俭惯了也没什么讲究,所以喜欢来二手市场淘点日常用的便宜货。但现在市场里不只是有卖二手生活用品的,很多摊主搞“潮流”卖大牌包,或是像城隍庙那里一样卖佛珠坠子,比起上个世纪的旧货市场来说,跳蚤市场已经“名不副实”了。

(摊位上东西多而杂,菜刀和佛珠一起售卖)

民间二手“自贸区”该何去何从

名牌包、老古董的大量出现虽然让大爷感到失望,但却吸引了部分年轻人走进跳蚤市场。大爷也向记者感叹“最近来了不少年轻人。”据了解,这些年轻人大多都是通过媒体平台看到相关信息,对跳蚤市场产生了兴趣。

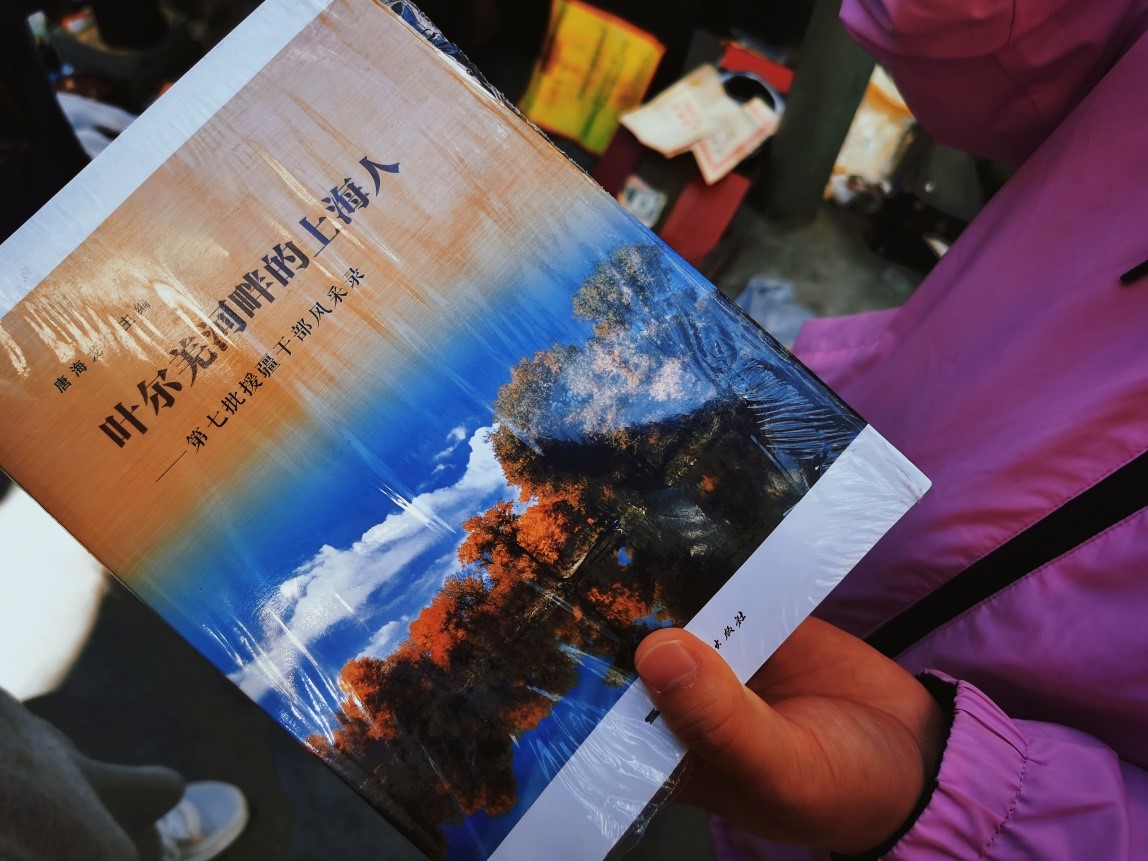

苗先生便是其中一位。他告诉记者自己初中毕业于华师大四附中,大学毕业三年了,现在在浦东工作。苗先生同记者提及他前几天看到了“ShanghaiLOOK”公众号的推文,文章里有介绍这个跳蚤市场,想着自己偶尔会在咸鱼买二手货,还没有逛过线下二手市场,就趁着周末坐八号线来看看能不能淘到有意思的旧货。苗先生说自己在公众号里看到很多看起来不错的相机,“来这里原本是准备来收一些二手书和老相机的,说不定会遇到沧海遗珠。来了之后发现大多不太好用,和公众号里写的不太一样。”他在这里逛了差不多一个钟头,只买了上世纪“华东师大附中”“上海市鲁迅中学”的校徽胸针和一本全新的《叶尔羌河畔的上海人》。

随后记者又采访到了同样通过网络平台推荐来淘物品的陶女士,但陶女士表示来到这里有些失望,摊位上的东西并没有小红书博主拍摄的那样亮眼。

(苗先生向记者展示淘到的新书)

记者了解到,杨浦文化跳蚤市场的前身是作为上海最大的地摊旧货市场的包头路安波路旧货市场,它曾在2015年3月因为无组织、无管理、无证照的三无状况而被关停。有部分摊主迁到了位于宝山区的张庙市场,余下的一些则来到了规范化后的杨浦文化跳蚤市场。新市场的硬件条件却有些不足——露天市场顶上铺着的遮阳布营造出一种身处室内的假象,一遇到下雨天只能关门歇业,面积也只有包头路市场的五分之一。这里的顾客都是中老年人,即使有年轻人因为媒体报道对它产生好奇,理想与现实的落差感并不会带来他们下一次的光顾。传统跳蚤市场的“更新换代”陷入了停滞。

不同于年轻人的一时兴起,尽管线下二手市场里的商品新旧皆有、真假难辨,它依旧是叔伯阿姨们眼中不可或缺的存在。网络平台“个人图书馆”的用户冰火流年表示:“上海需要这么一个市场,我一直把这个称为民间自贸区,大家就互相交流一点东西。”

(上午九点半好多前来淘货的老人陆续离开)

老一辈人由于时代因素,习惯了节俭,对二手交易市场的需求仍然存在,但近年来这样传统的旧货市场越来越少了。一位来自陕西的摊主告诉记者,他最多一个月来这里一次,拉着箱子,坐货车坐高铁去南京、无锡、杭州转一圈再到上海。他希望能一路收一路卖自己囤着的老物什,但能提供给他摆摊的二手市场正逐年减少,他只能在往返几个大城市做古玩交易的同时再做点其他买卖维持生计。摊主称,杨浦跳蚤市场开放的时间也并不多,仅在每周三和双休上午提供地摊交易。

虬江路市场是传统跳蚤市场的例外。它曾是上世纪50年代一个庞大的五金、日用旧货交易市场。多次改组后,1980年代新增服务业——商品修理、打包运输等。至1990年代,售卖的商品与时俱进,这里成为“数码天堂”。几十年间的不断转型使得它更加商业化专门化,但并不能满足老一辈人对购买价格低廉日常生活用品和收藏古玩的需求,也不足以吸引年轻一代。

在互联网时代,闲鱼app、中古店、循环商店被众多年轻人所喜爱追捧。其中呈现的大多数二手商品都被精心包装过,并被商家精心营销。相比之下,传统的二手市场商品单一、定位尴尬,未来发展依旧是个未知数。

(文中范雷为化名)

采写 | 20新闻陆槿芸 陶雨纯