按语

本学期,21级本科新闻和20级本科播音班分别开设《新闻采访和写作》和《新闻采访》必修课,2022年9月开始由陈红梅老师主讲。同学们进行新闻采写综合练习,陆续提交课程作业。经补充采访修改完善后,任课老师将挑选一部分优秀作业,不定期刊发。

选好合适的滤杯安在手冲壶上,把水温设置在93度,祝月开始制作她店里的招牌咖啡。先得磨豆,从挤得满满当当的架子上取出一小壶标着记号的咖啡豆,精确到克取出一部分放进专用的磨粉机里。趁着机器轰鸣,她在壶口铺好滤纸,预先用热水烫上一圈。豆子磨好倒进滤杯之后,祝月拎起水壶,细长的水流从特制壶口逆时针由内到外再由外到内一圈圈浇在咖啡粉上,直到把咖啡粉全部浸没。静待咖啡粉与水悄然融合滤出咖啡液,一杯“花月夜”就做好了。

做好咖啡不是祝月工作的结束。把咖啡送给顾客之后,她会找个空位坐下,继续和店内的客人聊天攀谈。聊天交友,才是祝月开店的目的和快乐所在。

祝月正在做“花月夜”

从计划开店开始,祝月就确定自己要做一家社区咖啡店。社区咖啡店被称为咖啡中国化的最后一站。在咖啡早已数见不鲜的上海,这种更为亲切的形式正在遍地开花。传统的中国社区在现代化的进程中从打开到被围住,但社区咖啡店却能够重新激活居住在一起的人们,这个范围涵盖了那些深宅于家或工作繁忙的年轻人,他们也会在此停留,和店内的其他客人一起交谈。社区咖啡店的核心在于社区,在于人与人之间的交流和互动。它不仅是咖啡在中国喷涌发展的缩影,也是咖啡渐趋日常化、更加接地气的证明。

与咖啡的二十年

人生中第一次喝咖啡是在初一,当时她正被篮球队选中从沈阳去北京打比赛,比赛不允许使用兴奋剂,赛前教练给她们每人冲了杯咖啡让她们保持兴奋。现在祝月已经回忆不起那杯咖啡的味道了,她能记得的只有当时一个单纯的想法:喝了咖啡能赢球。第二次喝咖啡是在大连上大学的时候。那时候的大连只有一家星巴克,祝月会在拿到兼职工资之后去星巴克里点一杯咖啡喝。后来,喝咖啡成了祝月的爱好和习惯,慢慢融入到她的生活中。

2016年,祝月决定裸辞,那个时候她就有了开一家咖啡店的想法。于是她找店铺、做调研,但是后来出现意外,这些计划都被搁置了,祝月又重返打工人的队伍之中。2019年,厌倦了看不到价值的工作,祝月再次辞职。这次她没有了退路,当时众多招聘软件中写着“超过35岁者概不录用”,而当时祝月已经34岁,已经是求职者中的弱势群体。但这也坚定了祝月开店的决心。她为找店铺做了满满一页笔记,寻找的过程中也没有闲着,她在一家咖啡店里打零工,事先熟悉一下经营的流程。这家咖啡店是一家个人小店,赚不来钱,祝月有些庆幸自己之前还好没开店,但想着上班没意思,阴差阳错下她还是在武康路附近的一条小路上租了一间20平米的小店铺,四面被居民区环绕,向东北方向走200米就是武康路历史文化名街,每个月租金两万,合同一签就是三年。

2020年7月,「无而」咖啡店迎来了它的初生,这个名字取自祝月和合伙人小白喜欢的作家“安妮宝贝”改名为“庆山”后的首部作品《得未曾有》,两人各取一字,以此成名。本想以此寓意“无”的美好,然而开店的第一年他们首先尝到的是“无”的痛苦。祝月算过第一年的账,她每个月到手只有1280块,连基本生活开销都不够,店铺的运营全靠小白的另一份工作的工资往里“搭钱”。小白是祝月的好朋友,两个人在初中就已经相识,至今已经认识24年。初中高中都在一个篮球队,读大学时祝月去了大连,小白去了上海,相隔千里,但两个人始终保持写信联系。后来,祝月觉得上海发展更好,于是也来了上海。两个人合伙开店后,祝月负责「无而」的日常运营,小白会在工作不忙的时候,和祝月一起经营这家小店。

其实祝月早就知道开咖啡店很难。2012年祝月刚来上海工作,她的住所楼下就有一家咖啡店,但是常年无人。老板Lily是第四次创业,在此之前她做过供应链、卖过LED灯,但全都失败了。此时Lily的境遇也不好过,她办了很多张信用卡用来套现,这种拆东墙补西墙的方式说明Lily的第四次创业又失败了。还好这个时候祝月说要花4000块钱跟Lily学习怎么做咖啡,“救了Lily的命”,也给未来祝月自己创业埋下了种子。

4000块钱,15节课,光是意式咖啡就有6节课,除此之外还有手冲咖啡和其他咖啡的制作方法,祝月觉得收获满满。学咖啡时用的咖啡滤纸被祝月小心翼翼地保存了下来,如今在「无而」咖啡店里,这些滤纸被整齐地悬挂在墙壁上,十年过去了,棕黄色的咖啡渍被岁月冲染得更加泛黄。

祝月十年前学咖啡时的滤纸

慢慢变成朋友

尽管第一年收入惨淡,但祝月始终拒绝把咖啡店转型商业化、网红化,她仍在努力维护「无而」的“社区”属性。三三两两的陌生人围坐在一起,互不相识但却畅聊天南地北。祝月很向往这样的氛围。尽管客人不多,附近小区零星几个客人总是光顾,有些客人一周会来店里“打卡”三四次,祝月很快就和他们变成了朋友。老陈就是这样和祝月熟悉起来的。老陈家住在「无而」附近,一家四口,生活美满,闲暇时他经常来店里坐坐。祝月之前的工作是在服装公司做老板助理,老陈做刺绣工厂生意,两个人很有话题。老陈看中了祝月朋友送给她的手工编织袋,得知祝月开店的第一年收入惨淡,便二话不说以这个为例免费给祝月做出一批样品出来,当作店铺的周边产品。令人欣喜的是,这些编织袋卖的很不错,祝月也有了能更好支撑咖啡店的经济来源。老陈依然和祝月合作,至于价钱,老陈只是说“赚到钱了再给我也不迟”。

老陈帮忙为祝月做的编织袋

老陈不是唯一一个向祝月提供帮助的客人。祝月还有做咖啡杯、咖啡香薰蜡烛的想法,这些也都可以作为周边产品售卖。她本想着在淘宝上随便花几百块找个设计师做一下就好,刚好她在店里结识到的Kevin表示可以免费帮忙设计,祝月无以为谢,只好把店里的咖啡豆挨个打包送给他。Kevin是北京一千遍设计公司的一名产品设计师,后来祝月问如果正常完成这一单要花多少钱,Kevin回答的数字令祝月窒息:30万。

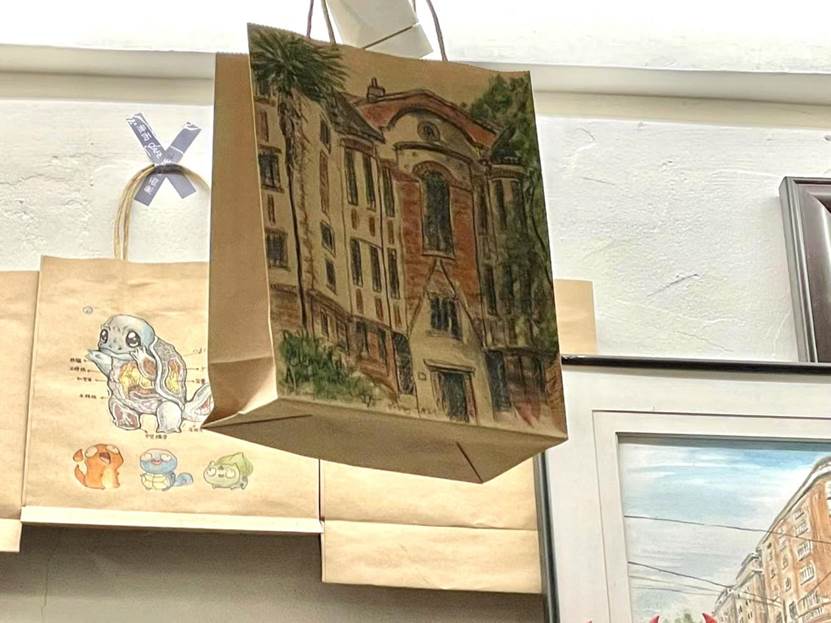

祝月也不清楚为什么这些客人们会对她这样好,但是她记得老陈对「无而」的形容:“就好像小时候放学之后到村口的小吃铺,有事没事都想坐着聊聊天吃点东西。”事实也是如此,每个顾客进门的那一瞬间,祝月都会亲切地说“你好”。似乎正是因为被祝月的亲和力和大大咧咧的性格吸引,有一位顾客希望可以把患有自闭症的妹妹带到「无而」,由祝月来看照一段时间,祝月没多想就答应下来。小女孩喜欢画画,她可以一个人安静地画很久,祝月就给她水彩笔和很多牛皮纸袋,让小女孩在上面创作。这些卡通画现在全都悬挂在「无而」店内,在屋顶的一盏盏暖黄灯下,显得格外温馨。墙上除了有小女孩的画以外,还有一位香港画家的画,主要是一些地标性建筑。这个香港画家每周末都会跑步,路过「无而」就顺便进来喝杯咖啡,画一幅画。卡通画与写实画挂在一起,却毫不违和。

香港画家和小女孩的画(一前一后)

来者皆是客

2021年6月1日,不甘接受「无而」惨淡生意的祝月决定开始更新抖音。祝月给自己的抖音账号起名为“事儿逼长公主”,因为合伙人小白总是说她“事儿”。“事儿”在东北话中是事多、挑剔、不好满足的意思,祝月觉得用这个当网名也挺有意思的。做抖音账号的前30天,祝月只拍一个内容:做一杯咖啡,拉个花,再对镜头翻个白眼。就这样做了一个月,但粉丝量一直上不去,直到她7月份拍的一条吐槽爱占便宜的客人的视频火了,她才第一次站在热度的风口,也因此确定了视频风格。祝月记得很清楚,那个时候她盯着手机屏幕,点赞评论关注蹭蹭蹭不停地涨,那天她的粉丝从87个涨到了800多个。很多经营咖啡店的同行们看到祝月的那条视频后也深感共鸣,纷纷开始吐槽自己遇到的奇葩客人们,这些都成为了日后祝月拍摄视频的素材。祝月一开始不写视频脚本,“单凭脑子”,后来台词多了,她就随便扯一张小票单子在背面简单写写。随着同行们提供的素材越来越多,祝月开始用笔记本记录,如今她已经用到第四个本子了。

对于祝月来说,做抖音是她的工作,她不接推广、不接商单、不接合作,在她看来,做抖音是为了盘活「无而」,主次要分清。虽然抖音平台上有着12.4万的粉丝(截止2022年12月22日),但她不觉得自己是个网红,「无而」更不是一家网红咖啡店。祝月对「无而」的期望就是可以让一群陌生人聚在这里相互说笑,这个期望已经实现了:有一天,“店里13个人挤在一起,没座位就站着,完全陌生,但大家都在聊天,谁也不愿意走”。

但是抖音确确实实为「无而」带来了很多新客人,也让祝月结识了很多新朋友。几乎每天,「无而」都会出现一些在抖音刷到过祝月、慕名而来「无而」喝咖啡的新客人,祝月当然十分欢迎。有一位在上海读研的北京姑娘来店里,激动地对祝月说:“我妈妈很喜欢你!”祝月惊讶高兴地说:“以后带阿姨过来,我请她喝咖啡!”CC是一名咖啡爱好者,她也是通过抖音了解到的这家咖啡店,于是前来一探究竟。CC在「无而」坐了四个小时,喝了四杯咖啡、两杯热红酒。在付款的时候,CC直接给祝月一把现金,说“不用找了”,祝月又还给CC一张,说“热美式算我请你的”,然后又送给CC一杯自己酿的水果酒。祝月不喝酒,合伙人小白也不喝酒,祝月酿酒是为了兴趣,也是为了像这样可以给有缘的顾客品尝,“这可不是谁都有机会享用到的”。

偶尔祝月会在周末的时候打卡别人家的咖啡店,感受它店的特色。在祝月看来,每家咖啡店都有自己的特色,没必要学,也学不来。有两个同济女生来到「无而」,说是要拍作业,主题是“特色小店”,然后对着「无而」的各种装饰一顿拍照。祝月描述这件事情的时候佯装生气地说:“特色小店!明明我就是这家店的特色!”

「无而」店内进门左手边靠墙有一个塞满信封的盒子,一进门就能看到,那是祝月设置的“解忧信箱”,每个人可以写一封信记录自己最近的烦恼、开心事或者解压的方法,然后作为交换,可以阅读信箱中的随机一封信。记录的人越来越多,信封也越来越多。大大小小的心事被存放在“解忧信箱”中,不断积累碰撞产生出更多陌生人之间的善意,也给这家社区咖啡店积攒了更多温馨。

当被问到会不会偷偷看客人们的信的时候,祝月一边把刚到的橙子分给在场的客人们,一边说道:“当然不会,我们制定的规矩,我们一定会坚持下去。”

无而解忧信箱

(为保护受访者隐私,文中“祝月”“小白”“Lily”“老陈”“Kevin”“CC”均为化名。)

采写 | 21级 新闻双学位 张珈鸣

21级 新闻学 封丹