11月20日下午13:30,传播学院“博思论道”学术论坛第二场在闵行校区人文思勉楼人文学术沙龙顺利举行。本期讲坛有幸邀请了教育部长江学者特聘教授、复旦大学新闻学院副院长、博士生导师、复旦大学政策与发展研究中心副主任张涛甫教授,为我院师生带来本期论坛的第一场交流。传播学院副院长陈虹教授主持了本期论坛。

张涛甫教授围绕着“传播格局转型与新宣传”主题展开了分享。他简单回顾了自20世纪八十年起国内学术研究状况。他认为从八十年代国内学术研究呈现宏大叙事的特点,大家都在关注宽大的宏观的问题,国家社会变革也提供了足够充分的议题讨论;到了九十年代社会经济走向了市场化,特别是在2000年前后,学者们或自觉或不自觉的开始进行学术反思,转向提出人文社会研究要走学术规范化道路,形成“学科叙事”规范化。在新闻传播学领域,随着与西方的接轨增多,也不断出现“社会学化”趋势,呈现为一种量化研究越来越多影响力也越来越大,相应地质化研究在这个领域的话语权逐渐降低的状况。他指出“当前的学术研究正在变得越来越细化,在新闻传播领域也是如此,造成现在我们实证研究变得过度实证化和微观化,研究者从宏大叙事转向微观叙事,注重工具和技术,至于研究的问题以及最新工具是否与研究问题相匹配等似乎不重要了。”

张涛甫认为学术研究应当关注当下应该关注的重要问题,重新回到宏大叙事回应现实中的问题,应当关注当下的传播格局变迁,以及如何进一步优化当前传播生态格局。宣传在我们国家尤其在中国共产党的历史上是一个很重要的机制和资源,随着时代的发展,如果我们还沿用老一套的传播机制就会变得越来越糟糕,我们现在要思考如何有一个优化的、良好和恰当的宣传理念与机制与当前的格局相对接,从而呈现一个良性的循环。他引用沃尔特·李普曼的原话来说明宣传的重要作用——“当代意义最为重大的革命不是经济革命或是政治革命,而是一场在被统治者中制造同意的艺术的革命……在新一代掌权者的政治生活中,劝服依然成为一门自觉的艺术与大众政府的常规器官。还没有人开始理解这场革命的结果,然而说如何制造同意的认识将改变所有的政治前提将毫不为过。”

(张涛甫教授在作讲座 )

在张涛甫看来,当下中国面临千年未有之大变局——同时遭遇全球化、社会转型、媒介化三者叠加产生叠加效应,互联网已经成为当下中国最大的社会变量,就像杠杆力量撬动了全球,由这一变量引发的传播革命,给中国的传播权力格局带来深刻而广泛的影响,改写了中国舆论场的版图,也改变了新闻宣传的既定模式。他认为,技术本身具有一种破茧的力量,在互联网进入社会之前,社会格局是一种板结的状态,原先的市场所产生的力量显然比不上互联网。而关于技术认知存在两种对立观点:一种观点认为技术具有先天的政治性,另外一种观点则认为不要过分夸大政治的力量,因为技术是被人和社会来利用的,所以社会对技术具有反作用。他谈到了中国互联网发展的历史过程,认为互联网是作为一种新技术被引入中国,置于国家和社会二元结构中来看,它是属于社会性质并带有社会基因。随着社会、市场的开放而逐渐壮大,互联网渐渐地对主流媒体构成解构力量,并形成自身舆论场,对主流媒体的话语权形成稀释的力量。此时,国家需要对这个力量进行规避,他称之为“回笼”过程。

(传播学院师生在聆听报告)

张涛甫认为,互联网具有两种力量:一种是技术本身的力量,即新媒体技术的巨大“活性”力量,容易造成一种失控的状态;另外一种就是市场的力量。这两种力量相互激荡,会导致原来体制化的规矩很难将互联网放入笼子中。互联网大大突破了人类对于时间和空间的依赖,中国传统的人与人之间的实体关系转变成了虚拟关系。可以说,互联网再造了一个虚拟的空间,消除了社会、经济、政治进程中所有的中介形式。互联网技术结构引发权力转移,传统传播机制受到空前的挑战。在过去时代,中国的政治权力结构与传播权力结构基本一致,因为是政治权力控制了传播权力,执政党操控了媒体资源,决定传媒改革的路径,控制着中国传播权力。新媒体的迅速崛起打破了社会结构与传媒结构的权力平衡,互联网带来了强大外部效应,改写了原先政治权力结构与传播权力结构之间的微妙平衡。互联网的崛起,带来了大众政治的勃兴。与此同时,互联网带来的新媒体赋予了无权者一种权力,使得曾经那些远在传播权力之外的“沉默的大多数”迅速成为众声喧哗的舆论场,从而使得大众政治在互联网空间中得到前所未有的彰显。从政治传播的角度看,互联网的最大功能在于它打破了政治传播的科层制,使得层级传播中信息不对称现象得到一定程度的克服。在中国这样公共领域并不发达的国家,互联网可能成为普通公民抵制信息垄断和发出声音的唯一出口。

因此,张涛甫认为当前面临的一个重大问题就是如何再造共识!当下的中国有13亿人口,8000万党员的执政党,7亿网民的“新意见阶层”,缺少共识基础一定是灾难性的。正如习近平总书记指出,“我们正在进行具有许多新的历史特点的伟大斗争,面临的挑战和困难前所未有。”所以共识再造已是迫在眉睫。然而,他同样指出当前中国社会心态存在很大的问题,出现了诸如信仰缺失、看客心态、网络依赖症、审丑心里,习惯性怀疑、社会焦虑症和娱乐至死等等异化,不断撕裂着当下社会心态,这也意味着社会舆论的分化和纠结。当前在网络空间经常会出现舆论的撕裂和翻转,与当下社会心态的分化不无关系。在这种背景下,若仍沿用传统的宣传理念、模式和方法,把社会舆论导入预期的轨道,其效果不难意料。

张涛甫教授试图通过社会认同及机制来帮助在场师生理解社会结构与共识心态之间的关系架构。他认为,人类个体出生于一定的社会结构中,由于出生地点、肤色、家世和生理机能等的不同,他们落入某些范畴而不是另一些范畴。他们内化了居支配地位的价值观,认同这些外界划定的范畴,进而获得了一些独特的社会认同。社会认同路径通过引入自我范畴,而将个体与群体归属或社会认同联系起来。所有认同都在一套社会关系体系内建构起来,并要求与其他认同相互认知,不应把认同看作个“事物”,而应看作“关系与表述的体系”。塑造集体认同是一个微妙的过程,要求不断投入,当集体认同到了类似制度化的社会行为的程度时,它会形成组织形式、一套规则、领导模式。对于制度化程度较弱的行为,其特征更类似那种必须不断作用才有可能实现的行为过程。同时,张涛甫教授也对舆论宣传、社会认同与意识形态之间的关联机制进行了阐述,为新宣传理念的提出进行了理论铺垫。

为此,张涛甫教授顺势引入“新宣传”与共识建构之间的讨论。在他看来,“再造共识”理应是在多种共识基础上形成的认知、心理、价值等最大公约数,是包括是国家意识形态、社会意识形态、西方意识形态和传统文化意识等四个方面有机融合。他认为在新语境下新媒介重塑了新传播格局,同样需要新宣传理念对当下舆论场进行有效引导。他从多个具体实践层面阐述了新宣传与旧宣传的区别:在受众层面,旧宣传的目标受众是无差异的大众或者待说服的公众,新宣传则是细分化的;在媒体使用层面,旧宣传因为针对大众选择大众媒介,新宣传会重点使用某种或某几种媒体;旧宣传的目标是改变受众的态度、信仰、促成某种行为,而新宣传的主要目的是保持组织的正当性,只需要说服与组织的生存息息相关的特定受众即可。因此,宣传应该从控制性、全能型转向全复兴、选择型转向,而作为现代宣传框架下的“新宣传”应当在以下几个层面进行宣传转向——理念转型、能力转型、技术升级、疏浚渠道。

最后,张涛甫教授认为当前国家应当打造新型主流媒体,赤裸裸的宣传已经过时,应当适应社会的发展和变革转变新的宣传机制和理念。只有洞察新传播语境下的受众需求以及行为规律,把握适当的方法,顺势而为,方能获得预期效果。

“我们经常看到的论文,很多都是有模有样,仿佛研究者拥有上帝视角,但其实,每一篇发表出去的论文,背后都是研究者历经千辛万苦才修炼出的功夫,而这些功夫很难从文章中看出来”。

论文背后的故事——记沈菲教授的《新媒介使用行为的跨国研究:思路、尝试与经验》

20日下午15:30,本期论坛第二场有幸邀请了美国俄亥俄州立大学传播学博士,现任香港城市大学人文社科学院媒体与传播系副教授,新媒体与传播项目主任,复旦大学信息与传播研究中心兼职研究员,中山大学互联网治理研究中心特聘研究员沈菲教授进行主讲,沈菲教授别开生面的以讲解和分享他论文写作过程所思所感的方式,为大家带来了本期论坛的第二场盛宴。

《新媒介使用行为的跨国研究:思路、尝试与经验》是沈菲教授在InternationalJournal of Public Opinion Research上发表的一篇论文。鉴于在信息时代信息的可检索性,沈菲教授希望能够给大家更有用的帮助和启发,因此他以自己论文写作为例,为大家详细介绍和解释了跨国比较研究和论文题目的产生、论文中期的改变和优化,论文使用的方法等问题,并对这些过程中前后的思路过程进行讲解、阐述。

(沈菲教授在进行讲座分享)

实证研究的目标在于发现规律,沈菲教授此次以经验实证的方法切入论题并展开研究。他指出规律是个人贡献和组织贡献共同作用的结果,社会科学就是要揭示差异,提供相似性和普世性的洞见。比较研究是社会研究的起点,而跨国比较是社会科学探究人类行为和社会变迁超越地区差异普遍规律的方法。很多学生喜欢从有趣的现象切入研究,但是如果研究仅仅停留于现象,那么它就相当于一个新闻报道。正如涂尔干的《自杀论》并不是单纯研究自杀行为,而在于研究社会问题;同样韦伯的《新教伦理与资本主义精神》目的也在于通过研究,揭示当时人的日常行为背后的规范力量。

沈菲教授谈到当下学术研究除了跨文化传播研究范畴,传播学的跨国研究却并不多见,其原因可能有以下几个方面:第一,研究视野局限,研究者只关注自己所在地区的现象。大多数美国经验主义研究的假设认为美国的就是世界的,很多研究数据如果来源不是美国的数据收集,那么其研究就不会被认为具有国际意义。而美式“学术霸权”的对立面,则只强调独特性,忽视普遍性,这也是不可取的一种偏见。第二,研究理论性不强,对社会结构和文化惯习的忽视。关注现象和对象,忽视概念。第三,研究方法和资源局限,多国数据和经验材料收集与分析的高昂成本与复杂程序。

随后,沈菲教授以图文并茂的方式,直接切入了论文讲解,《新媒介使用行为的跨国研究:思路、尝试与经验》源于对一个简单事实的关注:很多人看帖不回帖,且看帖不回帖的潜水行为是主流现象。这也从已有学者研究中得到证实即网络内上只有10%的用户才是内容贡献者。基于此他进一步提出了文章的研究问题:什么因素会影响个体参与或不参与网络讨论。在过往研究回顾中,他发现学者仅仅重在关个体故事,往往偏向于研究微观因素——强烈的个体心理导向,这种研究明显忽视了宏观因素。假设宏观因素也会影响国民对于时政参与,又有哪些因素会关联用户行为呢?那么,第一个可能影响的宏观因素被提出来:国家的舆论导向与和谐机制。不同政治体制的中国和美国成为检验这一假设的样本,于是乎沈菲教授带领团队论证了和比较了中美的回帖率状况,并得出了初步结论,即美国的回帖比确实高于中国。然而,这种单一维度的结论并无法全面、有效及科学的论证前期假设,又是否存在其他因素叠加影响用户回帖率的行为呢?可以发现,中美的差异除了政治体制之外,文化也是差异点。在这样的情况下,他们提出了以美国、大陆与台湾为对象样本进行回帖比的数据分析,试图引入文化维度作为变量分析。在又一次数据分析后,他们得出了美国与台湾回帖比存在相近性,并都高于大陆回帖比。

沈菲教授表示,一般学者都会止步于这一阶段并也能取得较为有效的研究结论。然而,他以Inglehart的《现代性与后现代性》在全球100多个国家多次调研并提出表达性价值观是区分各国差异的重要因素为例,又再次将思路往前推进了一步,提出在这样的研究结论下,是否可以价值观作为另一个宏观因素加入到研究中的追问?在确定了影响因素后,他便带领团队将研究对象放在三个宏观因素的影响程度上,并提出了更大研究目标即将研究对象拓展到全球范围。由此262 个有互联网连接的国家/地区成为考察范围,经过一系列尝试和努力,并通过谷歌搜索和相关地区专家咨询寻找各国的论坛,沈菲教授与团队最终确定了可搜索的54国家/地区为研究样本,其中包含了18种语言区,覆盖亚洲、北美、南美、欧洲、非洲和大洋洲,将此次研究议题定位为了跨国研究。其后,他们按照搜索每个国家确定当时最大流量的论坛后;通过编写程序下载所有论坛的新闻/时事/政治 讨论区数据,包括标题、内容、看帖数、回帖数、作者等总共1218698条帖子;确定各个国家的回帖比即因变量比对等步骤进行操作,自变量选取Hofstede提出的五个文化指标确定国家的文化宏观指标,而Inglehart的价值观打分用来确定国家的价值观宏观指标,政治体制打分是通过美国政治学家Marshall and Jaggers的整体打分确定。在聚体研究过程,沈菲教授也考虑了其他控制变量包括人均GDP,互联网连接度等因素。他通过回归模型分析结果,认为能够看出个人主义强的国家更多参加网络发言,同时也指出研究中杂音因素很多,并为在场师生展示了回归模型分析图。

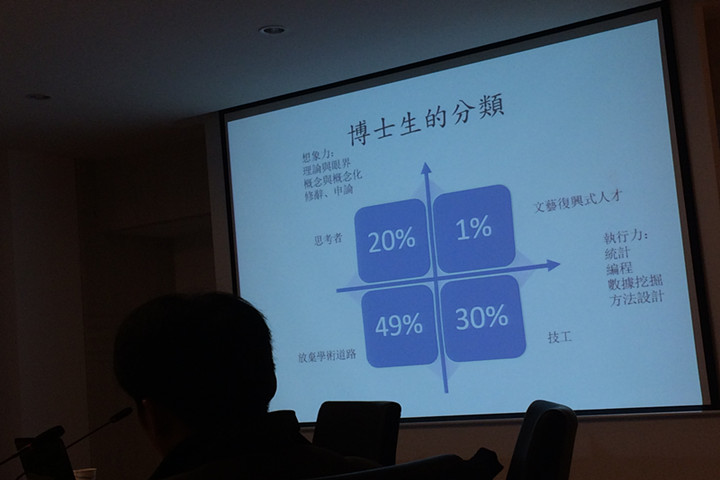

(沈菲教授的“博士的分类图”)

随后,沈菲教授还基于自身研究经验,为在场师生总结了实证经验主义研究要点。首先,选题要做到从现象到抽象,避免“调查性报道”式的论文做到由小见大,见树见林;其次,通过与文献对话,梳理过往文献缺陷与问题;以文献带出研究问题,而非以文献填版面;再次,分析要抽丝剥茧,分析与研究问题要紧扣;最后,写作上要把握文风,保证足够的阅读量,养成科学范式或人文范式的写作习惯,遣词造句要环环相扣,论点与论据匹配。

在多年的科研工作中,沈菲教授认为极少有学生同时具备较强的想象力和执行力。其中想象力包含理论与眼界,概念与概念化,修辞、申论等内涵;执行力是指统计,编程,数据挖掘和方法设计的能力。他还以风趣幽默方式为大家展示了一幅对博士能力的类别分析图,以帮助大家清晰自身在做研究过程的定位。与此同时,沈菲教授还对概念化、理论化具体的训练方法提出了建议——阅读、阅读、阅读。而方法和技术则需要实际的操作实践,通过课题和项目去学习。如果想发表国际论文,还需要练习中英文交替写作,切换思维模式。

传播学院潘祥辉教授、甘莅豪副教授、政治系邰浴日老师,传播学院16、17级博士生、部分硕士生以及其他院系十余名同学参加了论坛活动。博思论坛作为传播学院博士系列学术活动之一,将不定期邀请国内外知名学者前来讲学交流,欢迎大家积极参与。

唐小慧 (文)、罗美芳(图)