按语

为深入学习贯彻习近平文化思想,传承弘扬中华优秀传统文化与海派文化精髓,“学习强国” 上海学习平台携手华东师范大学传播学院,组织青年学生开展 “青年眼中的文化之美” 系列采访拍摄活动,鼓励青年用镜头捕捉非遗传承、建筑文脉、青年创作的鲜活场景,聚焦呈现青年视角下的上海文化之美。

“青年眼中的文化之美” 系列视频由华东师范大学传播学院《融合新闻报道》、《融合新闻工作坊》两门课程学生拍摄、制作完成,是传播学院将 “大思政” 教育与文化传播实践深度融合的生动探索。

“我们为什么需要旧书店?”

在人来人往、熙攘喧嚣的大学路漫行,拐入伟德路,遇见的第一家店,便是久久守候在闹市一角的复旦旧书店。

自1999年在复旦大学图书馆门前摆书摊,到2000年正式成立复旦旧书店,48岁的店主张强经营旧书业已经有了26年。

复旦旧书店门牌| 记者拍摄

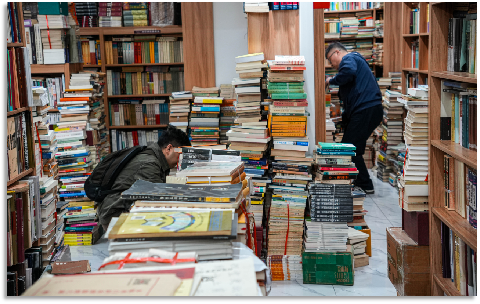

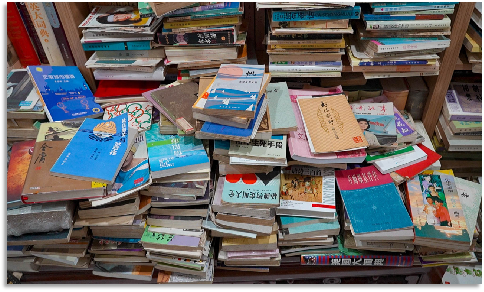

复旦旧书店,是一家除了书还是书的书店。在这个不到二十平米的旧书间,总共三层楼,里面藏了超过七万册的旧书。狭小的空间里,醇重的油墨味流动在每一隅角落,旧书层层叠叠堆得比半个人都高。

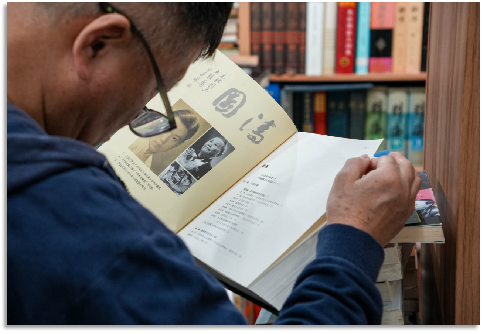

翻开泛黄的纸页,前一位读者留下的注脚已经被岁月模糊了字迹。铅字大大小小的凸起间,那时那人的情怀与今时今人的心意渐渐连通。旧书,将过去年月逝去的无形变为一个个字词留存的痕迹。

复旦旧书店内书籍堆叠| 记者拍摄

读者仔细地阅览旧书| 记者拍摄

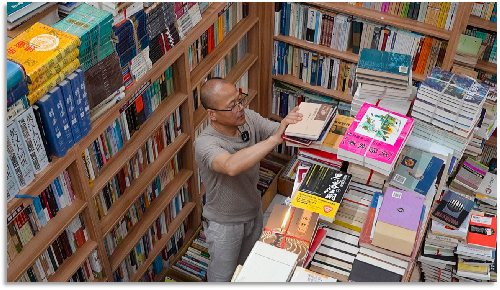

二十年来,张强和妻子张芹始终坚持从全国各地收书、整书,旧书店已经成了夫妻俩生活的全部。每天早上九点半开门,直到晚上九点闭门,将近十二小时的营业时间,他们几乎从未间断过。

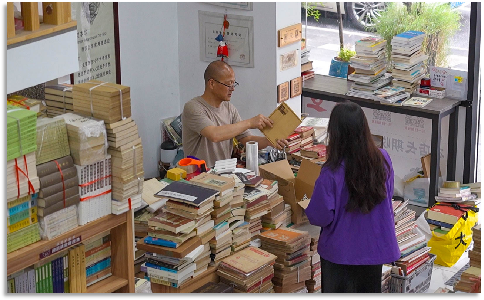

正如店里“为书找读者,为读者找书”的朴素标语,张强一直将书店视作一种“离不开的文化事业”。但这种十年如一日的热爱与坚守,却源于一次偶然的契机。

1999年,家在江苏的张强来到上海打拼,在口袋里只剩下几十块钱的困窘之时,他来到了复旦大学附近。正值毕业季,从小就爱读书的他看到许多学生把书籍当废品随意地扔到垃圾桶,心里感到无比惋惜。

于是,本打算回家的张强,用口袋里仅剩的零钱买下了十几公斤旧书,又剪开了从废品站里捡来的两张蛇皮袋子,把旧书摊铺在复旦大学文科图书馆的门口,就此走上了旧书经营的道路。

直到2000年之际,一方书间终于落地生根,取名“复旦旧书店”。那时的张强未曾想到,这家小小的旧书店,会成为他一生的事业,也成为了几代复旦人共同的记忆。

复旦旧书店里的时钟| 记者拍摄

张强正在整理旧书| 记者拍摄

从简陋的旧书摊到政肃路二楼复旦旧书店的正式成立,再到2022年搬入大学路背后的伟德街。对书籍事业长久的爱惜,那些在书架前流连忘返的学子,那些为了买一套书而省吃俭用的老先生,都成为了张强坚守的动力。

店里保存的七万册古书中,很多都来自复旦、同济大学等的退休老教授的捐赠。他们把毕生的珍藏托付给张强,希望这些知识能够继续流传下去。“很多老先生退休后会把书送给我,觉得这些书应该在旧书店里传阅给更多人。”张强说。

张强正在为读者打包旧书| 记者拍摄

张强为读者介绍书籍内容| 记者拍摄

他始终认为,自己是在和复旦老师与学生的交流中成长起来的。

张强还记得常来书店的复旦研究生曾告诉他,当年考研备考时,如果没有听着旧书店电扇转动的吱吱嘎嘎声,恐怕他很难在炎炎夏日里潜心读书。尤其在2021年老店因街道改造而闭门歇业时,许多老读者纷纷前来购书来帮助他渡过难关。短短一周之内,便卖出了三万五千册旧书。

“那时候,他们不仅是来买书,更是来告别。”张强深深感到,不但是自己,对于很多老读者来说,复旦旧书店也已经成为了生活中不可或缺的一部分。

旧书店内一起读书的母女| 记者拍摄

孩子在旧书店内潜下心来阅读| 记者拍摄

在书店三楼正在翻阅旧书的学生| 记者拍摄

在复旦旧书店里,几乎看不到任何一处和书无关的事物。它是迷宫、是海洋,是旧书层层叠叠包围读者的邃远山峦。

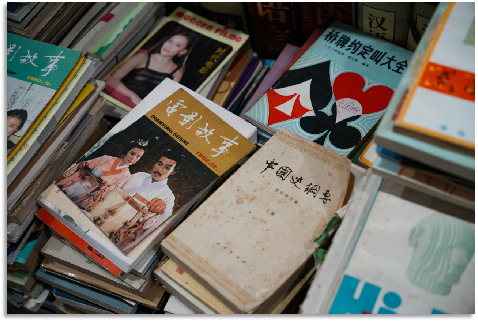

沿着只能容身一人的狭小通道,周围的书架没有指引、没有标识。在这漫无目的的寻觅中,看到一本五十多年前的线装版书籍,拿起一册色彩鲜艳的连环画,翻阅一张油墨晕染了大片的报纸,人与书之间的遇见有了更多可能。

复旦旧书店,是需要“淘”的。

在这里,或是伏下身子,或是踮起双脚,你可以看到读者各种各样的淘书姿势。张强始终希望,自己能用这种无序摆放、不分门别类的形式,让快节奏时代的读者静下来,慢慢感受时间的流淌。

二十五年间,他一直坚持做一家传统的旧书店。“我希望以后的年轻人来到书店,还能知道过去旧书店长什么样子。”无论是近些年网络电商的冲击,还是文创衍生品的纷纷兴起,都没有动摇张强将传统保持一辈子的决心。店里旧书的价格也如十几年前般,大多都在十块以内。

复旦旧书店里无序堆叠的旧书| 记者拍摄

从电影故事到小说期刊,旧书店内应有尽有| 记者拍摄

如今,复旦旧书店、谜芸馆推理书店、悦悦图书等各类特色书店,共同构成了上海伟德路的“文化一条街”。漫步街道,沿路的小店里装满了旧书籍、唱片和老物件,大学路的闹也在伟德路的静中渐渐远去。

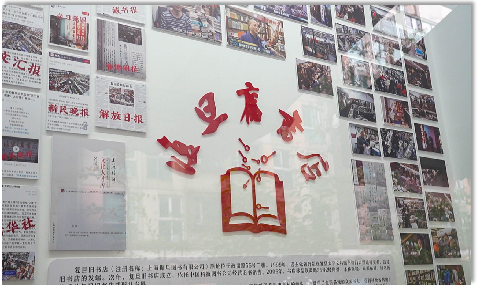

伟德路上,一切泛黄的纸页、古旧的物品,都在见证着每一位文化守护人、每一个藏书爱好者之间生生不息的文化传承,也承载着上海这座城市变迁中恒久的生命力量。“多少年以后,我最大的目标还是提起上海文化街区,就会让人们想起伟德路。”张强说。

熙攘匆匆的城市生活中,伟德路上总有一盏橘黄的灯亮着。那里,书页翻动的声音,依然在静默讲述着坚守与传承的故事。

复旦旧书店旁的推理小说书店谜芸馆| 记者拍摄

复旦旧书店门口的文化墙见证了书店的历史变迁| 记者拍摄

视频作品已发布于学习强国平台

点击阅读原文查看完整内容

团队成员 |文陈静怡 施靖雯 马何霖 杨燕楠