按语

为深入学习贯彻习近平文化思想,传承弘扬中华优秀传统文化与海派文化精髓,“学习强国” 上海学习平台携手华东师范大学传播学院,组织青年学生开展 “青年眼中的文化之美” 系列采访拍摄活动,鼓励青年用镜头捕捉非遗传承、建筑文脉、青年创作的鲜活场景,聚焦呈现青年视角下的上海文化之美。

“青年眼中的文化之美” 系列视频由华东师范大学传播学院《融合新闻报道》、《融合新闻工作坊》两门课程学生拍摄、制作完成,是传播学院将 “大思政” 教育与文化传播实践深度融合的生动探索。

“我们为什么需要旧书店?”

在人来人往、熙攘喧嚣的大学路漫行,拐入伟德路,遇见的第一家店,便是久久守候在闹市一角的复旦旧书店。

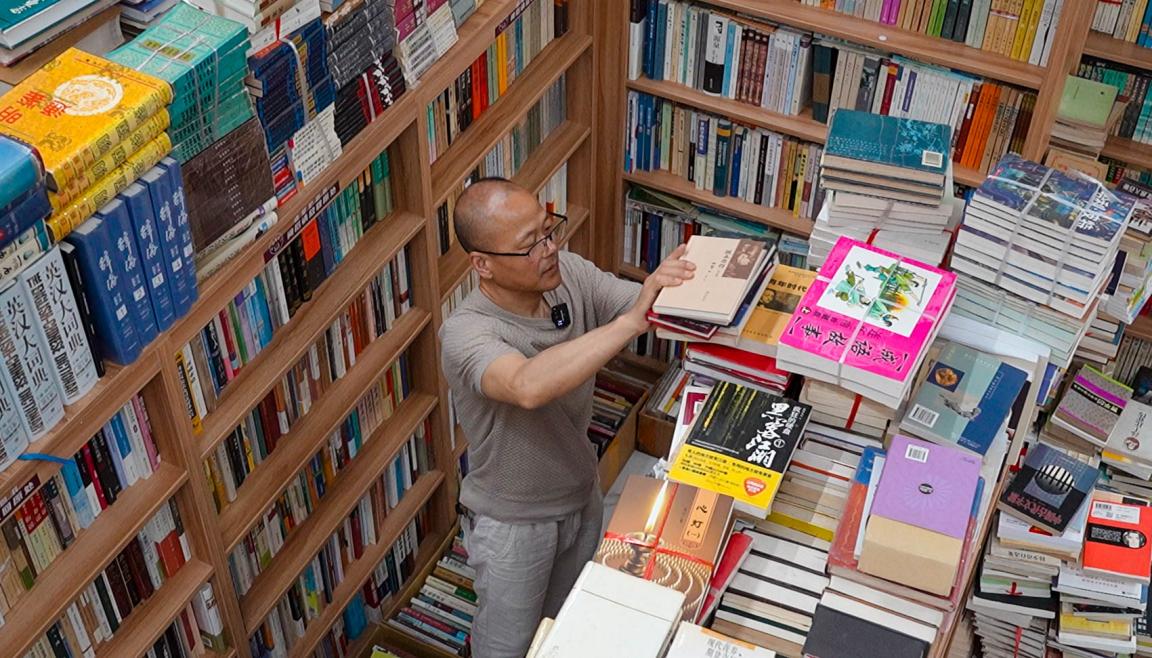

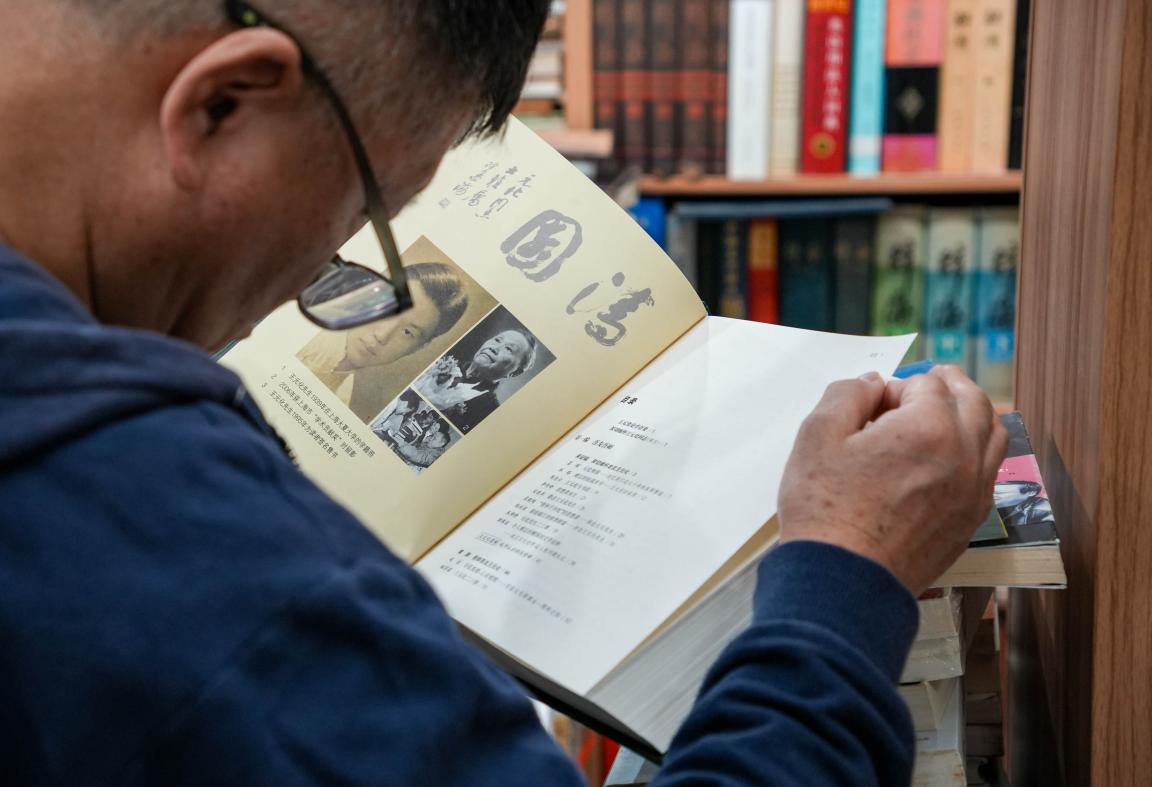

推开店门的瞬间,醇重的油墨味裹着纸页的陈旧气息扑面而来——这是我们第一次走进如此“拥挤”的书店。不到二十平米的空间隔成了三层,旧书层层叠叠堆得比半个人还高,沿着只能容身一人的通道往里走,仿佛闯进了书的迷宫。我们随手翻开一本泛黄的线装书,纸页上留着前一位读者的注脚,字迹被岁月晕得有些模糊,指尖触到铅字的凸起时,忽然觉得,那些逝去的年月,好像正通过这些字迹,悄悄与我们对话。

和店主张强聊天时,他正在整理书架顶部的一摞旧书,动作特别轻。“我跟旧书打交道,算下来有26年了。”今年48岁的他,1999年从江苏来上海打拼,口袋里只剩几十块钱时,在复旦附近撞见毕业季的学生把书当废品扔,“心里疼得慌”。就那样,他用仅剩的零钱买了十几公斤旧书,剪开从废品站捡的蛇皮袋,在复旦文科图书馆门口摆起了书摊。

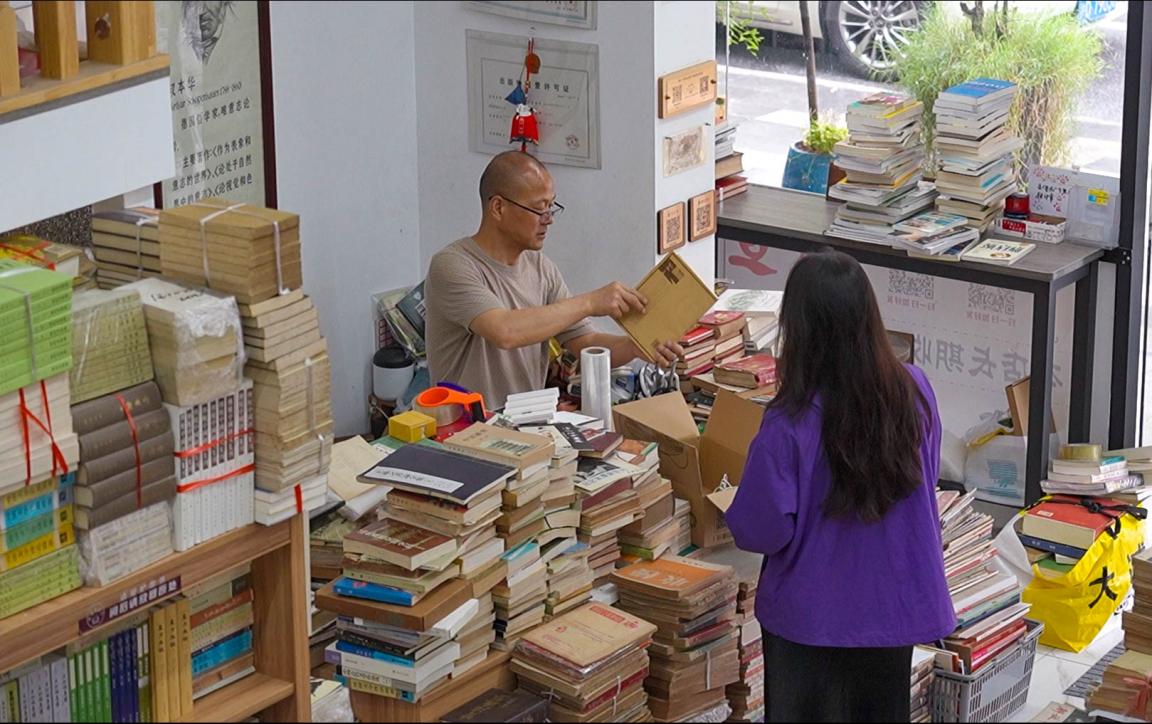

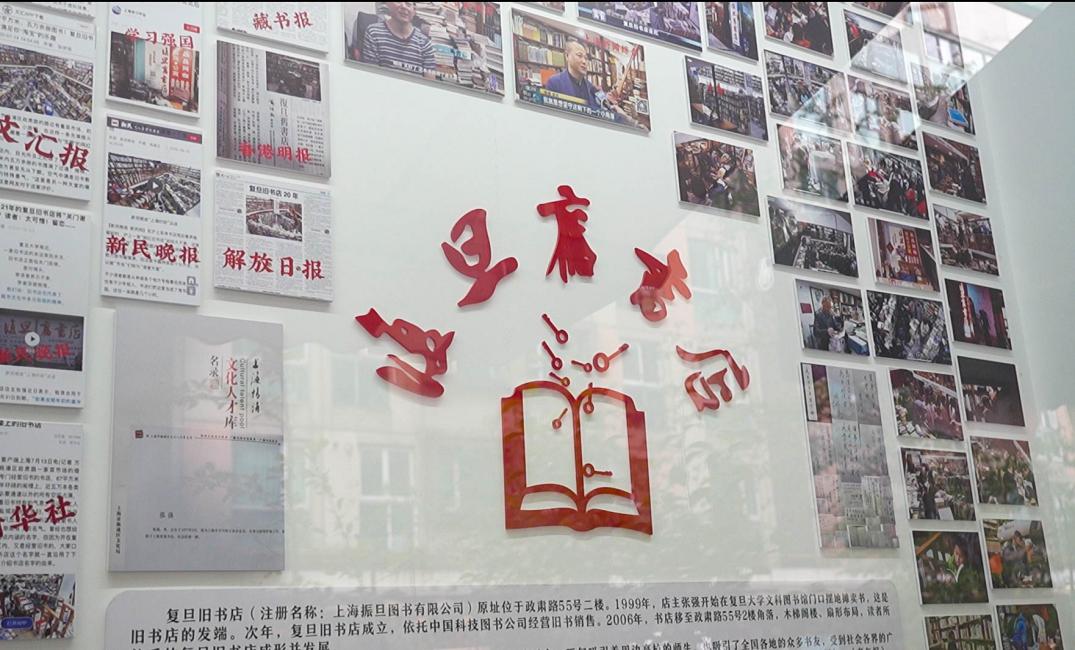

“我当时哪想到,这摊书会变成我一辈子的事。”2000年,“复旦旧书店”正式落地,从最初的书摊,到政肃路二楼的小店,再到2022年搬到伟德路,张强和妻子张芹守了二十年。每天早上九点半开门,晚上九点关门,十二小时的营业时间,夫妻俩几乎没断过。我们注意到店里墙上贴着“为书找读者,为读者找书”的标语,张强说,这不是一句口号,是他每天都在做的事——比如帮老教授找稀缺的学术专著,帮学生找绝版的考研资料。

店里七万多册旧书里,藏着不少“故事”。张强跟我们讲,好多复旦、同济的退休老教授,会把毕生珍藏的书送过来,“他们说,书在我这儿,能传给更多想读的人”。

最让我们动容的,是他讲起2021年的事。那年因为街道改造,老店要歇业,本以为会很难,结果好多老读者专门赶来——有人一次买十几本,有人蹲在书架前翻了一下午,临走时说“张老板,等你重新开门”。“他们哪是来买书,是来告别,也是来帮我渡难关。”张强说,那一周卖了三万五千册书,堆在门口的书箱,从店里一直摆到路边。我们想象着当时的场景,突然明白,这家书店早就不是“卖书的地方”,而是老读者的念想和记忆。

在店里逛的时候,我们看到了各种各样的“淘书姿势”:有学生踮着脚够上层的旧期刊,有妈妈带着孩子蹲在小桌前看连环画,还有位老先生伏在书架旁,手里拿着放大镜读一本1950年代的史书。

张强说,他故意不把书分门别类,也不做指引标识,“就是想让快节奏的人慢下来,在这儿瞎逛,说不定就能撞见一本‘命中注定’的书”。我们试着按他说的“漫无目的”找书,果然在角落翻到一本1982年的《电影故事》,封底价格才四块五——张强说,店里的书价跟十几年前差不多,大多在十块以内。

离开书店时,天已经擦黑了。我们顺着伟德路往回走,看到隔壁就是谜芸馆推理书店,再往前还有悦悦图书,一家家特色小店连起来,成了这条街上的“文化风景”。张强说,他有个小目标:“以后提起上海的文化街区,大家都能想起伟德路。”

熙攘匆匆的城市生活中,伟德路上总有一盏橘黄的灯亮着。那里,书页翻动的声音,依然在静默讲述着坚守与传承的故事。

采写 | 施靖雯 马何霖 文陈静怡 杨燕楠