【按语】

本学期,20级本科新闻和19本科播音班分别开设《新闻采访和写作》和《新闻采访》必修课,2021年9月由陈红梅老师主讲。国庆节后,同学们进行新闻采写综合练习,陆续提交课程作业。经补充采访修改完善后,任课老师将挑选一部分优秀作业,不定期刊发。

在肿瘤医院,几乎能见到所有类型的帽子,牛仔帽、棒球帽、毛线帽、贝雷帽……见到默祺的时候,她戴着顶有粉色挑染的假发,右边别了个毛绒的白色发卡,穿着件紫红色粗针毛衣,她脖子的左半边是正常肤色,右半边因为放疗而发紫,眉毛和头发都只长出薄薄的一层。2019年11月,默祺还在考研自习室里奋笔疾书,2020年11月3日,她被确诊为乳腺癌,2021年11月1日,她走进放疗室做第23次放疗。

乳腺癌被称作“粉红杀手”,发病率位居女性恶性肿瘤首位,根据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发布的数据,2020年全球女性新发癌症923万例,其中乳腺癌新发226万例,远超女性其他癌症类型。2020年中国乳腺癌年度新发癌症42万例,死亡12万例。比前2年的数据新发30.4万例和7.0万例又有明显增加。

手术在切除肿瘤的同时,也会对乳房造成重创,这些冷冰冰的统计数字背后往往是每位患者每天都不得不面对的疤痕与苦楚。乳房对女性而言的特殊性在于,它不仅仅是一个器官,更关乎性、关乎哺乳、关乎凝视。

【抓不住的“性”】

23岁生日刚过后的某一天,毛宁摸到了乳房上的一个硬块,反复检查后,不幸确诊为乳腺癌,但由于发现较早,可以进行保乳治疗——保乳的意思,是只切除乳腺内肿块和部分乳腺的腺体,但保留完整或大部分的乳房。

当生活被消毒水和各种陌生的药品填满,确诊之后的毛宁将“性需求”作为一种确认生命个体存在的发泄口,“我必须要和男朋友最大程度地亲密接触,才能确认我还活着”。

但随着药物副作用对身体的伤害逐渐加深,体能下降等问题让毛宁不得不暂时停止性生活。毛宁变得非常焦虑:“我觉得我抓不住自己了。”

在和男友及家人反复商讨后,毛宁在化疗前做出了一个决定——冻卵。

由于多数癌症病人经过化疗后,都会造成暂时性或永久性的卵巢功能损伤,而且癌症治疗大多需要一段长时间的追踪,因此经过多年的辅助疗程后,很可能错过了合适的受孕时机,生育能力也变得很低,所以医生会建议在化学治疗前先体外冻存足够的卵子,来预存生育力,等到未来身体恢复到合适的生育状态下,再解冻卵子,进行体外受精、胚胎培养等程序(即试管婴儿),最后再将胚胎植入体内,准备迎接宝宝的到来。

冻卵的程序比毛宁想象的复杂得多,但毛宁非常坚定,她将“冻卵”这一举动看作是对自己身体掌控权的回归,并认为这会在之后的癌症治疗中给予她更多动力与底气。最终,在今年2月,毛宁通过了上海交通大学医学院附属瑞金医院伦理委员会的鉴定:大龄单身、有生育需求但患有影响生育的相关疾病,被判定具备在国内冻卵的资格。

同样因为乳腺癌而对两性关系有了不同思考的还有张茂。2019年6月,张茂因为双侧乳腺均发生病变并怀疑是恶性肿瘤,在复旦大学附属肿瘤医院做了双侧乳房切除手术。由于进行了全麻手术,术后张茂连续几天都总想咳嗽,但因为伤口在胸部,她只能小幅度地调整呼吸以免牵扯伤口,最后疼得受不了,上了镇痛泵。术后每次换药包扎,张茂都直楞楞地将目光投向病房的天花板,第二次换药时,因伤口愈合状态差和引流管堵塞,两个医生需按着她才能缝合伤口,她都没敢低头瞄一眼自己的前胸,“我实在没法想象我失去乳房的样子”。

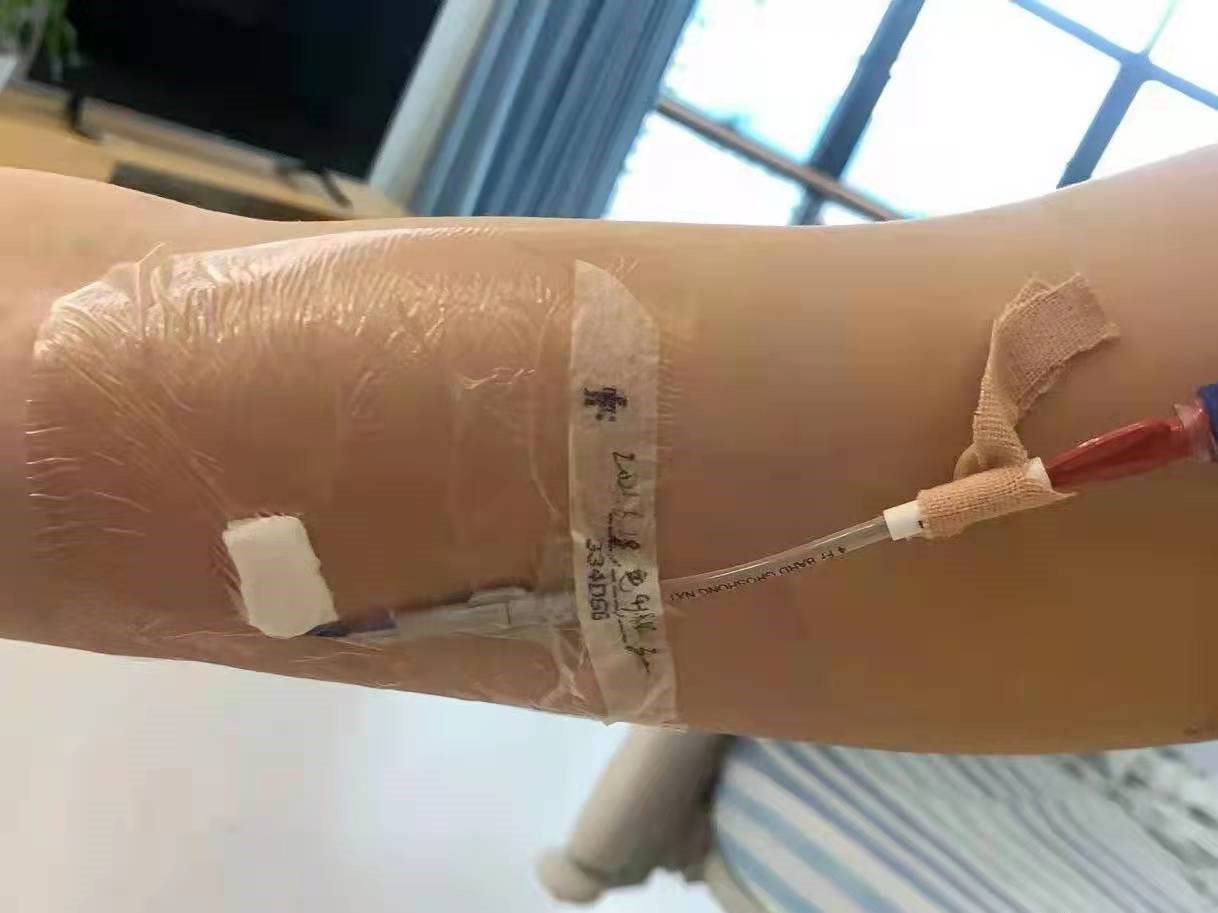

▲张茂在输液

张茂在家里的浴室镜前第一次将目光从天花板下移到自己的胸口,“当时觉得自己好丑,伤口扭曲蜿蜒,像几条大虫”。张茂当时的丈夫刘贺对她的伤口却并未显得很关心,当张茂拉着妈妈和医生讨论治疗方案时,刘贺站在诊室的角落。当张茂被推进手术室时,他也只是安静地为张茂置办好术后需要的生活物品,“我以为他只是接受用乳房切除来换取我的生命,但是我错了”。

回家后,刘贺开始和张茂分床睡。最初的三周,张茂用“引流管都没拆,怕压着我”为由安慰自己,但在引流管彻底拆除后,回应张茂的却是刘贺的一句“我也需要时间”。

当身体的一部分被外力强行摘走,生理和心理的双重失序让张茂手足无措,直到现在,张茂在说话时都习惯性地用一个巨大的帆布包挡住胸部,但她笑道:“你说乳房对一个女人来说意味着什么呢?我想了很久,其实也没什么,和眼耳鼻喉一样,器官而已,我现在还是很美。”离婚之后,她在得到医生允许的前提下走进了一家纹身店,用两支带着锐刺的玫瑰盖住了乳房上的疤痕。

【消失的乳房,消失的爱人】

“我妈说,你爱我的话,会主动离开我。”

这是孙宛的前夫陈弘在病床边哭着对孙宛说的话。2020年5月,怀孕8个月的孙宛发现右侧乳房有一小硬块,但她在上网查询后得知孕期乳房有硬块为正常现象,便没有做进一步检查。2020年9月,孙宛在一次哺乳过程中出现堵奶并再次发现乳房硬块,于复旦大学附属妇产科医院检查后,确诊为三阴性乳腺癌II期,肿瘤大小3厘米,已有淋巴结转移。

三阴性乳腺癌,意味着患者对常见的内分泌治疗和靶向治疗不敏感,恶性程度较高,目前治疗的办法主要以放化疗为主,还没有更好的控制恶性肿瘤出现复发转移的有效措施。得了三阴性乳腺癌的很多病人可能会在术后较短的时间内就出现复发转移,尤其以脑转移最为常见,如果病人出现脑转移就需要给予全脑放射治疗,并且展开下一阶段的肿瘤内科治疗,再次开始化疗的疗程。

“这谁能想到。”这是孙宛不断重复的一句话。复旦大学附属妇产科医院乳腺外科副主任医师傅少梅表示,女性在怀孕、哺乳期间,是妊娠期相关乳腺癌的高发期,因为这一时期的女性体内激素水平大幅改变,雌孕激素分泌旺盛,可能刺激乳腺癌的生长。妊娠期间若乳房出现无痛的肿块、乳房皮肤改变、乳头有血性分泌物、两侧腋窝淋巴结肿大等情况,都需要及时到医院就诊。

孙宛早就知道陈弘是个“好面子”的人,但当她看到陈弘用黑色马甲袋把药盒包得严严实实才扔掉的时候,她突然觉得朝夕相处的男人变得陌生和冷血。

“挺没意思的,那就分开吧。”虽然尚未正式办理离婚,但孙宛和陈弘的夫妻关系已经因为这场突如其来的癌症变得名存实亡。陈弘的工作需要经常出差,婆婆不愿带孙女,母亲已故,孙宛不得已将孩子接到了病房,“我在一家投资银行上班,生病以后特别庆幸自己还算有点积蓄,所以说,女人当自强”。

孙宛因为抱孩子差点把输液港(一种完全植入人体内的闭合输液装置)压断,“每28天维护一次输液港,我也记不清是从什么时候开始,输液港一侧的颈部和锁骨偶尔会疼,疼的时候我一动不敢动,最开始只是偶尔疼,时间也不算长,可是后来开始频繁地疼,每次持续的时间也延长了,有时候半宿一动不敢动,疼的时候甚至腿的动作幅度大了都不行,胸片、彩超全正常,医生也找不出原因”。

撤输液港的时候孙宛很紧张,打麻药的时候她疼得发颤,撤港之后是里层缝线、外层粘合和辅料按压,医生拿着取出的输液港“警告”孙宛:“别老折腾啦,你看看,差点就断了。”

▲孙宛手上的标示腕带

孙宛的微博签名是“无人为我挡枪口,就做自己的英雄”,她习惯将病友称作“战友”,而孙宛隔壁床的阿姨用“坚韧”来形容这个瘦小的爱笑姑娘。孙宛在面对生活的变故时,没有太多悲戚,和很多走下手术台的“战友”一样,她常常感叹能活着就已经很感谢了,“实在要说的话,这场大病也让我看清了一些(情感)关系,迟早的事,不用抱怨”。

据东南大学附属中大医院数字化乳腺检查中心公布的2020年统计数据显示,中国乳腺癌发病呈现2个小高峰,最高峰在45-55岁,70岁左右是另一小高峰。而从该院2020年281名乳腺癌患者年龄分布特征看,35岁或成乳腺癌发病的第三个小高峰,同时乳腺癌患者的年轻化趋势明显。

癌症降临在年轻人的身上,疾病的阴霾笼罩尚且蓬勃的生命,让本应有的浪漫被消解在一张张病历单里。

默祺,2020年11月3日确诊乳腺癌,23岁,因病在读研期间办理休学,在一年多的时间里接受了保乳手术、8次化疗、28次放疗,接下来还需要进行5-10年的内分泌治疗。

医生说默祺是瘢痕体质,这意味着她会在皮肤损伤的愈合期形成瘢痕疙瘩,因此她乳房上的疤痕长得不是很好,用默祺自己的话形容,就是“大概七八厘米长、像鱼骨那样凹凸不平的疤痕”。

做乳腺癌手术都会清扫同侧淋巴结,所以默祺的腋下也有刀疤,化疗需要在锁骨下面安输液港,因此锁骨上又来一刀,安输液港要从脖子往里插管,脖子上是第四刀。

“其他地方我都无所谓,衣服能遮住,我比较在意锁骨上的,因为我真的很喜欢抹胸婚纱,不过现在无所谓了,因为我这辈子大概也不会结婚了,现在觉得只要活着,其他的都无所谓了。”在确诊之前,默祺有一个谈了四年的初恋,确诊后默祺提出分手,对方表示“怎么能在这个时候抛弃你”,但男方家长坚决反对他们继续恋爱,之后男方态度逐渐冷淡,遂分手。默祺喃喃道:“其实以后也是,哪个家长会让自己的儿子跟一个乳腺癌患者谈恋爱呢?”

▲默祺在病床上做的刺绣

同样因为患癌而改变爱情观的还有朱婍。五年前,28岁的朱婍做了甲状腺癌手术全切和淋巴清扫,今年左乳保乳失败,又做了单侧乳房全切和淋巴清扫。12月7日,朱婍做了二次全切手术,术前医生问她是否考虑乳房重建,朱婍纠结了一夜后决定放弃。

“我问我自己,如果失去一侧乳房,我会难过吗?答案是必然的,但是相对活着,残缺变得可以接受。”医生在术前再三提醒朱婍的是,一个尚年轻且未婚未育的姑娘,在失去乳房后也许会遭到心理上的打击。那两天,朱婍思考的是:“乳房重建是为了提高患者婚姻的成功率吗?为了一个不知道会不会出现、能不能接受两次癌症的男人而受罪?”如果不从病人角度出发,我们可能很难想象,一个女性失去了一部分身体之后,每天会怎样面对镜子、面对家庭。

上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科的王涛医生表示,目前乳房重建的手术方法,从使用材料方面,可以分为假体材料和自体材料乳房重建两种。假体材料常规使用硅凝胶假体,而自体组织的乳房重建,材料来源主要可分为三类,第一类是背部的皮瓣软组织,第二类是腹部的赘肉及下腹部皮瓣,第三类是针对较小的缺损,可以在脂肪富集区进行脂肪抽吸,将脂肪处理过滤后注射入缺损部位,一般还需要配合扩张器。对于早期乳腺癌患者来说建议施行保乳或乳房重建,但是对于复发转移的患者,不建议进行乳房重建。此外,记者还了解到,不同于在大病医保之列的乳腺切除手术,医保中心将乳房重建归类为美容手术,因此目前手术的费用主要靠自费,少有报销,双侧乳房重建的价格一般在十万元以上。

朱婍是个很利落的姑娘,床边竖着一本《梅奥拯救乳房全书》和一本《中国女性的感情与性》。甲状腺癌术后,朱婍当时谈得很好的相亲对象两个月内就和另一个姑娘结婚了,朱婍用“啼笑皆非”来形容这两年的相亲之路,“其实易地而处,我很能理解男方和他的家庭,没有人有义务来陪你一起承担风险,所以不是消极,不是不自信,是太清楚这其中的艰难。活着已经如此万幸,我为什么要再建一个笼子,困住我自己?”

朱婍喜欢穿吊带裙,喜欢戴一些夸张的首饰,梦想是去看一场偶像的演唱会。她似乎在这个生生死死的病房里找到了一条生机勃勃的生命线,而这条生命线也许可以带着她走出病房,拥抱更广阔的世界。采访最后,朱婍斜靠在椅背上,略轻快地说:“婚姻一定不是我的一切,活着才是,也许我期待爱情,但我一定不能乞讨爱情,可能我找不到爱人,但我可以更爱自己,就这么愉快地决定了。”

【悬在乳房上的达摩克利斯之剑】

流行病学调查发现,5%-10%的乳腺癌是家族性的。如有一位近亲患乳腺癌,则患病的危险性增加1.5-3倍。如有两位近亲患乳腺癌,则患病率将增加7倍。发病的年龄越轻,亲属中患乳腺癌的危险越大。 乳腺癌有明显的家族遗传倾向。

水姐的母亲在做了全乳房切除术后的第五年不幸去世,很久之前她就意识到,自己患乳腺癌的几率比常人高出一截,因此在长达二十余年的时间里,水姐都会定期去医院做乳腺和宫颈的癌症筛查。2019年10月,45岁的水姐在江苏省人民医院妇幼保健院确诊为乳腺癌2b期,腋下淋巴转移3个,确诊后水姐马上做了全乳房切除术和腋窝淋巴结清扫,化疗8次,放疗25次,目前正在内分泌治疗中。

▲水姐在治疗中

和很多确诊为乳腺癌后茫然或悲伤的病友不同,水姐说:“当时心情很平静,我想着这把剑总算落下来了,切就切呗,赶紧切。”左乳是水姐受的第二刀,第一刀在几年前因为一个巨大的崎胎瘤落在了她的卵巢上,而因查出原发性肺癌,“左乳切完还要赶着去切左叶肺”,水姐笑道:“我已经很有经验了,睡一觉完事儿。”

水姐摸过母亲的义乳,“软软的、凉凉的”,但直到她自己戴上外置硅胶义乳,她才意识到这是一件极其不舒适的事情。为了撑住义乳,往往需要文胸的底围非常紧,而在佩戴好之后,每一次手臂或身体的运动都可能让义乳错位。之后,水姐在病友的推荐下找到了于晓丹的店铺——于晓丹是国内第一位乳腺癌术后文胸修复师,在那里水姐终于买到了舒适又合身的内衣。

水姐的丈夫用“巧夺天工”来形容她的伤口,由于水姐母亲的患病去世,他常年关注有关乳腺癌的各类科普,也是他在六年前就给水姐买了医疗大病保险。他告诉记者,他看到过有非常多的丈夫会买很昂贵的义乳或文胸给做了乳房切除的妻子,“但我们说到底不是女人,其实应该让她们自己去挑,男人好好陪伴她们就可以了”。

水姐的病友郭芳是个47岁、拥有四顶漂亮假发的女人。2020年6月,郭芳在女儿周汤的催促下,于社区做了乳腺癌和宫颈癌的两癌筛查,周汤表示,由于朋友的母亲被查出患肺癌原位癌,因此她有些担心自己母亲的身体情况,“没想到就一查一个准,当时查到乳腺的肿瘤只有5×5mm那么大,II类,但是有腋下淋巴结肿大”,郭芳又去三甲医院做了钼靶检查,结果是4a类乳腺结节 ,恶性可能2%,“但是医生还是说没啥事,可以做个腋下穿刺,当时也不懂,就轻松愉快地做了切除手术,没想到没有术中活检,术后一个小时,报告显示是癌”。 确诊后,周汤立马带着母亲转院,做了全乳房切除术,化疗了8次,今年2月完成化疗。

母亲做手术的那天,周汤在手术室门口双手合十,害怕得甚至自我催眠睡了一觉,希望这只是一场噩梦,“过了很久,医生喊家属谈话,我不敢进去,我怕听到腋下淋巴结多数转移”,幸而医生安慰说只是淋巴结成团了,“她们很难过,但是我非常开心,太好了,只有一个转移,不幸中的万幸了,我外婆吓得哭,但是我尽量用最轻松愉快的方式安慰他们所有人,说这个分型和转移一个的情况已经是除了原位癌最好的预后了”。

周汤看到了“一盆肉”,是郭芳全部切除的乳房,这个场景让周汤极其难忘。拆纱布的时候,郭芳的刀疤口很长,还是在最热的夏天,家里开了最奢侈的一次空调,从早到晚每天就怕伤口发炎。又过了段时间,周汤帮郭芳洗澡的时候小心地摸了摸母亲的伤口,“很薄的皮,下面就是肋骨和心脏了”。

从“只想做个懒鬼”,到学习了很多医疗知识、可以帮病友看乳腺癌的报告、安排了家里所有人的体检、闭着眼睛都可以在医院穿梭,母亲的病让周汤飞速成长。了解到乳腺癌的家族遗传倾向,周汤表示她在考虑做预防性乳腺切除术,即为了在乳腺癌来临前降低患癌的可能性,手术去除部分或全部、一个或两个乳房。

“我不想战战兢兢地过。”周汤去做了基因检测,检测结果显示她的BRCA1突变基因被判定为“致病突变”,这意味着在医学检查中,她的身体状况属于高危健康人群,患乳腺癌的几率远高于常人。虽然并非百分百会患癌、切除后也仅是大幅降低乳腺癌的发病率,但不切除乳腺,周汤后续就要通过乳腺钼靶和MRI检查长期密切监测自己的乳腺健康,“那太提心吊胆了,我很害怕我身上的这种未知”。

对此,复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科主任医师胡震表示,切除乳腺的确可以降低乳腺癌的发生率,但是这一行为带来的生存率的提高,和女性做早期诊断和定期检查后发现早期的癌再手术所获得的生存率相比,可能并没有很大的差别。而对于不打算进行预防性乳腺切除的女性,也可以通过服用内分泌药物进行化学预防。

在医生的建议下,周汤决定给自己一段“冷静期”。抬头,达摩克利斯之剑悬于乳房之上,俯首,周汤买了一张前往工作地安徽的高铁票,“日子还是要过不是?”俯仰之间,是“生命可能如何结束”与“生活应当如何继续”的诘问。

“我的人生被乳腺癌割裂了”

还有不到10个月,斑斑就要到而立之年了,在过往的29年岁月里,她按部就班地达成了几乎所有人生目标,考上心仪的大学、自己申请国外读研、做老师、遇到喜欢的人、组建自己幸福的小家……

今年6月8日,新婚一个月的斑斑因备孕去医院体检,谁曾想这次体检打破了她原本平静的生活。做乳腺彩超时,医生欲言又止的神态告诉斑斑,这不是一个普通的乳腺增生或纤维瘤,前前后后跑了三家三甲医院,最终穿刺结果在报告的最后一行显示为“乳腺癌”,医生建议尽快手术。

6月16日,斑斑被推进手术室,次日清晨,当她醒来时,上半身已经被纱布紧紧包裹,全麻手术让斑斑不知道自己的身体发生了什么变化,可当她询问家人时,却并未得到正面回答,斑斑的丈夫说:“等医生来吧。”

医生们告诉斑斑,原本想给她做保乳手术,但他们将斑斑的病理进行术中切片化验时,发现两个肿块呈哑铃状,并且已经出现扩散,不得已将斑斑的乳头和乳晕都做了切除,然后又去化验,确定癌细胞没有转移到其他部位,唯一庆幸的是腋窝保住了。

斑斑哭着消化医生的话,八个小时的手术后,可能需要面临人生状态的颠覆。斑斑抬起右手小心地覆在胸口说:“已经没有任何知觉,到底是没肉了,空落落的。但我在那里摸到了一样东西——心跳。只要人在,就有希望。”

斑斑的淘宝首页推荐逐渐从漂亮的衣服首饰变成满屏的义乳和PICC导管保护套,微信置顶的群聊也从学习群、工作群变成了“哎呦群”——斑斑将“癌友”叫做“哎呦”。斑斑说,她像是活了两生两世,当同事将斑斑确诊前参加的职业技能比赛的获奖证书送来时,她愣了会儿才接过,“我的人生被乳腺癌割裂了,现在回想确诊之前的日子,简直就是前尘往事”。

▲斑斑的PICC置管(即经外周静脉穿刺中心静脉置管,可迅速稀释化疗药物,有效保护上肢静脉,减少静脉炎的发生)

阿腾也有类似的感叹。今年7月,29岁的阿腾在南昌市第三医院被确诊为乳腺导管原位癌,7月28日中午,大病理结果显示阿腾的左乳为恶性肿瘤,需要进行双侧乳腺切除手术,由于无需进行后续治疗,医生在切除后立马对阿腾的乳房做了重建。

确诊时,阿腾正兼职做平面模特和美妆博主,“我觉得我的乳房很漂亮,失去它们很可惜,我可担心重建后不漂亮了,所以手术之前我反复拜托医生给我做得美一点”。今年10月,阿腾了解到于晓丹的工作室,她隔壁病房的一位癌友于5月29日以志愿者身份参加过一场于晓丹举办的内衣试穿活动,朋友告诉阿腾,当志愿者们在幕布里褪去衣物,她看到了她们身上相似的、缝缝补补的印记,而由于乳腺癌的手术情况多种多样,有双侧全切的,也有单侧切除的,患者本来的乳房大小也不同,加之乳腺癌治疗后期需服用内分泌药物,她们的体重会增加,因此在设计乳腺癌术后文胸时,志愿者的试穿和反馈是必要的。

“我开始觉得乳房上有道疤,会自卑,觉得太难看,后来想明白了,我是度过劫难的人,身体健康才是最重要的,当然还是希望疤痕可以浅点,所以我买了祛疤膏,希望有用,要喜欢现在的自己。”而朋友的志愿者经历给阿腾以启发,阿腾告诉记者,她现在想做一名乳腺癌康复互助志愿者,想把自己的抗癌经历分享给更多人。

确诊之前,阿腾的梦想是走上T台,而问及现在有何心愿,阿腾笑着回答:“想要一顶蓝色的假发。”

与乳房和解,重视残缺的身体

在中国人民大学性社会学研究所副所长黄盈盈看来,“疾病”的框架不足以解释乳腺癌带给女性的身体体验及生活感受,因此,她引入了另一个概念“残缺”,她在著作《性别、身体与故事社会学》中这么说:“相比其他疾病,乳腺癌最大的特点是它与女性身体的一个重要部位——乳房相关,且是外显的,会呈现于各种社会目光之下。乳腺癌治疗对于大部分女性来说意味着乳房的切除,意味着女性的一个重要性征的缺失,这种身体的残缺给女性身体的传统规范带来了挑战。”

几乎所有受访者都提到了“美”,而这里的“美”似乎并不全然是美学意义上的美感,而是更多地在强调乳房、身材对于女性身体的必要性。

7月10日,斑斑在做完血常规后被主治医生领入检查室,当医生开始用手术剪刀替斑斑拆束身背心时,斑斑感受到一股“已经被麻痹但是又钻心的痛感”,本来说什么都不愿意看伤口的斑斑,因为护士的亮面手机壳猝不及防地看到了自己术后的身体,“没有乳头也没有乳晕,只有一道十厘米左右的疤痕,很奇怪,很丑”。

换完药,斑斑立刻将提前准备好的内衣和义乳穿上,再套上T恤,走出门诊大厅,斑斑反复打量电梯镜里的自己,“感觉又恢复到了以前的曲线,自欺欺人嘛”。直到回家后的第二天,斑斑才真正站到镜子前、仔细观察自己的身体。由于切除了单侧乳房,斑斑的身体一边“有着曲线,充满肉感”,另一边“裹着纱布,干瘪平坦”,尽管长时间的治疗已经使得斑斑对“乳腺癌”这三个字脱敏,但当她真正面对自己身体上的变化时,依旧需要缓冲和自我疗愈。

解开上衣,露出肚子上的小红点,斑斑的爱人用“满目疮痍”形容斑斑的身体。除了胸前和腋下取前哨淋巴结留下的疤痕,斑斑的腹部、胸前和腿部的小疙瘩都因为化疗药物的影响而变成了一个个暗红色的小点,“密集程度有点像是豹纹,毫无规律地排布着,大小不一,又那么醒目,清晰到夜晚我关掉家里的灯,在镜子里都可以看得到斑点的位置”。

在确诊前,斑斑就是一个容貌焦虑比较严重的姑娘,术后残缺的身体更是让她崩溃。刚拆掉纱布的那几天,斑斑经常莫名其妙地开始哭泣,乳房的缺失一度让她对自己的身体感到失望和痛苦,甚至让她产生了自我认同的危机,斑斑开始思考:“作为女性究竟该如何看待我们的身体?怎样看待它的性感、它的缺陷、它的欢愉和疼痛?”对此,她也给出了回答,“要爱自己,给自己的身体特别多的爱和包容”,她试着将“残缺”视作“勋章”,将自己比作一个“打怪升级”的女战士,“都在慢慢变好,不管是我的病,还是我自己”。

斑斑重新开始化妆,开始认认真真地打扮自己,要求自己每天对着镜子微笑,她还跟着网课学习书法,拉着同事一起报了个国画班。当生活的缝隙被填满,身体上的残缺逐渐变得不那么扎眼。

和斑斑同龄的阿腾这样自嘲过:“唉你看,我不是一个完整的女人了,表面光鲜亮丽,衣服底下早就千疮百孔了……”乳房的缺失挑战着女性身份的性别形象,在很长一段时间里,阿腾都处在自我封闭中,病房于她而言像是个避难所,比起同事和普通朋友,她更愿意和病友交流,“得病以后总觉得别人拿异样的眼光看我,老觉得他们都盯着我胸口看,我知道他们是出于关心才来问我,但我心里其实特别扭,恨不得所有人都不认得我,只有病友能感同身受”。处在不同年龄段的病友们相互鼓励,每个人都在说着不要担心,但每个人又都在提心吊胆地活着。有时候,共感也是一种治愈。

年纪稍小的默祺对身体的重视始于头发。第一次化疗前,默祺就把头发剪得很短,买了假发,做好了秃头的准备,但直到第四次化疗完,她的头发依旧没怎么掉,“当时侥幸地想,我是不是什么不秃体质,后来才知道,盐酸表柔比星(默祺前四次化疗使用的药物)确实不会导致秃头”。

第五次化疗,默祺输完紫杉醇白蛋白难受得在床上躺了好几天,然后便开始掉发。一开始是随着梳子掉,因此默祺不敢再用梳子梳头,改用手轻轻梳,头发就顺着手指掉,到最后摇摇头、稍微动一下,头发就哗哗往下坠。“枕头上衣服上地上床上,到处都是头发。怎么形容那个掉的发量呢,就是别人来我家串门,看见垃圾桶里的头发,问谁刚刚剪头发了,我像个巨大的蒲公英。”

▲默祺掉的头发

从一头秀发到可以清晰摸到头皮,只用了四天时间,默祺在这四天里偷偷哭过好几回,掉到只剩一撮头发的时候,默祺索性拿起电推子剃了个头,剃完立刻戴上帽子,“因为我不想看到自己光头的样子,那会儿是大夏天,戴帽子戴假发真的好热啊,捂得头上起痱子,所以我避开镜子的时候,就把帽子摘了。一摘帽子发现,这也太凉快吧!”

默祺从“头”开始,和自己的身体和解。默祺喜欢光头带来的凉快感,但她吐槽“可是光头真的太丑啦”,于是,爱美的姑娘拥有了很多顶假发,长发短发、直发卷发、各种发色,默祺把这些假发整齐摆放在阳台边的柜子里。逐渐接受自己光秃秃的头顶后,默祺在家里就光着头,有时候来串门的人看见了,会惊讶的问一句:“掉完了?”默祺就会坦然回答:“嗯,掉完了。”

默祺也逐渐和缝合后多余的皮赘与疤痕和解。由于做的是保乳手术,默祺说自己“幸运地留住了乳房”,但每当看到“私人订制美丽方案”、“重现美丽恢复如初”等标语,默祺都会感到难受和不解,她感到女性的身体被凝视和规训,“多了一条伤疤如果能快乐活到八十八,值了,我的乳房应该是什么样子,应该是我自己去定义的,乳房所承受的除器官外的其他使命,都该是由我们女性自己去选择的。”

截至12月16日,微博“乳腺癌”超话里聚集了“9971位仙女”,同病相怜的癌友在这里抱团取暖,对病症的恐惧与焦虑在这里被熨帖温暖的话语安抚。

“想让更多人真正了解乳腺癌”是数位受访者分享经历的原因,病房里是摧毁和重建的无限循环,而走出病房,乳腺健康和乳腺癌术后的女性生存状态应该得到更多重视。

(*为保护受访者隐私,文中人物均使用化名)

采写:20级新闻学 顾偲瑶