卓越新闻计划驻校记者工作坊|台湾资深新闻摄影记者蔡明德驻校日程

记者简介

蔡明德,1955年生,台湾花莲人,毕业于中国文化大学新闻系,台湾著名纪实摄影家、资深新闻摄影师。蔡明德曾参与陈映真先生创办的《人间》杂志草创至结束,担任《人间》的摄影和图片编辑。历任《中国时报》、《时报周刊》等媒体摄影主任、副总编辑等三十多年直至退休。曾获自立报系年度最佳新闻图片奖新闻类首奖、柯达年度新闻摄影大赛人物类首奖。摄影作品获台湾美术馆及广东美术馆收藏。

简历:

1974-1978年,台北中国文化大学新闻系本科毕业

1982-1989年,《人间杂志》摄影记者、图片编辑

1991-2010年,《中国时报》摄影组组长

2009-2013年,《时报周刊》摄影主任,副总编辑

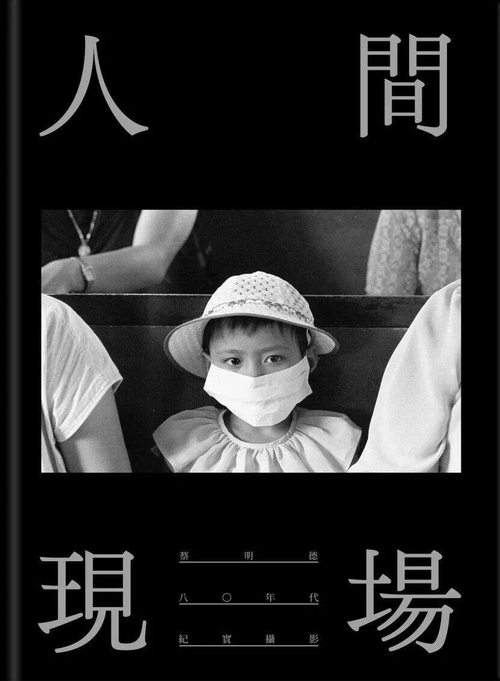

蔡明德摄影集:《人间现场》

台北南方家园出版社2016年

著作:

《人间现场:八〇年代纪实摄影》,台北:南方家园出版社,2016年出版

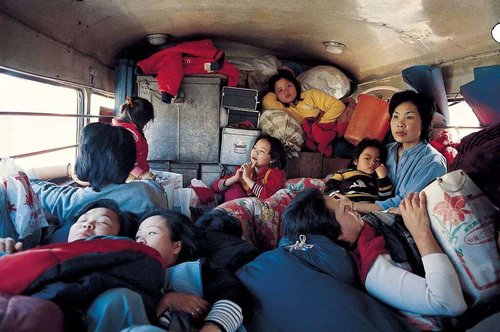

蔡明德作品:流浪的歌仔戏班

台湾嘉义1984年

驻校日程

12月10日(周一)

(一)“采访工作中摄影记者的角色与任务”(13:00—14:30,一教122教室)

参与陈红梅老师《新闻采访》课程,授课对象15级广电、播音

12月11日(周二)

(二)学术午餐会(11:30—12:30,传播学院211会议室)

参与对象:蔡明德老师与新闻系教师

(三)学生作品指导(13:00—16:30)传播学院302新闻系教师办公室

12月12日(周三)

(四)“新闻摄影实务经验谈”(08:00—10:45,二教410教室)

参与路鹏程老师《新闻摄影》课程,授课对象为17级新闻、17级高水平班本科生。

(五)“台湾新闻摄影30年的变化与发展”(18:00—19:30,传播学院419教室)

参与赵路平老师课程《中外新闻传播史》,授课对象为18级专硕

12月13日(周四)

(六)学生作品指导II(09:00—11:30)传播学院302新闻系教师办公室

(七)“摄影与新闻:以台湾传媒经验为例”(13:00—14:30 传播学院409教室)

参与吴畅畅老师课程《新闻传播理论》,授课对象为18级专硕

12月14日(周五)

(八)“新媒体时代的纪实摄影”(08:50—11:30,学院409教室)

参与林哲元老师课程《新媒体研究》,授课对象为18级专硕

驻校记者活动回顾

驻校记者纪实|蔡明德:我就是新闻摄影中的“老派”

三十年来,蔡明德只有一个身份:新闻摄影记者。

一些人相信,好的摄影作品是对光影和构图的极大讲究,甚至精心安排,而蔡明德不是,在他眼中,那些都不是他在对准镜头时最重要的,他要做的是“纪录”,仅此而已。随之而来的,还有付诸于此的每个他镜头下人物的生活点滴和诚挚情感。

蔡老师坐在台下

认真听取其他老师的课堂内容

在华师大做驻校记者讲师的一周,他也从未从这个身份中脱离。回忆起照片里的那些经历和趣事,他时不时会放声大笑,毫不掩饰情绪,也不忘拿起随身携带的数码相机,给台下的同学们拍两张,每一个生活的时刻,都值得他纪录。他自称自己这是“老派”摄影。

结合不同的课程主要内容,蔡明德老师调动了他摄影记者经历中的不同部分,同大家分享。

在中外新闻史的课上,蔡老师以《台湾传闻摄影30年的变化与发展为题》,将摄影史的切口放在了台湾过去30年实实在在的境况下。他坦言,来上海之后,为了更好地符合课程方向,他不放弃之前准备好的专题,花了整整一天重新准备了新的内容。由于脱离了注音输入法,他的汉语拼音掌握的不是很好,于是课件中以摄影作品分享居多,他这样跟同学们解释道。

蔡老师为同学们展示他的摄影作品

他从80年代前两蒋威权统治的报禁时代开始讲,主要讲述内容是1980年代中期以后,台湾政治与社会的剧变。照片中是各式各样的社会运动,鲜活地反映了台湾解除军事戒严令前后几年,台湾民众为争取权益展开的不屈的抗争,也正在这个时代的节点,台湾《人间》杂志社应运而生。

《人间》杂志是由台湾著名左翼文学家陈映真先生创办,本着从社会弱小者的立场去看台湾社会的态度,从生活、劳动、生态环境、社会和历史的角度,进行纪录、见证、报告和批判。蔡明德曾担任《人间》的摄影和图片编辑,参与杂志草创至终刊的全过程,这段经历也影响了蔡老师一生对待新闻摄影的职业态度。

他播放的照片里有激动的群众在“立法院”前的抗议,有争取返乡探亲的外省老兵的背影,有遭开除的工会干部举着抗议横幅,有台北市抗议贩卖山地少女的游行……这样激动变革的社会氛围持续到1990年代。90年代以后台湾社会变革运动逐步扭曲而沉寂。2003年香港《苹果日报》进军台湾报业市场,带来了以“腥煽色”为卖点的“狗仔队”报道取向,并在商业上获得成功。整个台湾新闻业风气也随之改变,血腥、暴力、色情、名人隐私……逐渐占据了台湾媒体的主要版面,《人间》杂志那样的诚恳温暖地深入报道成为一去不返的业界传说。

但蔡明德依然坚守“老派”的纪实摄影者工作态度,在完成报社要求的工作之余,将时间与精力,用于与被摄对象诚恳的交流与相处,在得到被摄者的尊重和信任后,拍出动人的纪实摄影作品。因此,就算已是数十年后,他还是可以清楚说出照片被摄者的姓名和故事。与其说是超人的记忆力,不如说是真挚恳切地与被摄者交流过的痕迹。他将这些故事拿来跟同学们分享,回想起当时的情景,也感慨巧合和机缘的安排。无论怎样场景下的人,在蔡老师的照片中都活了,是一个鲜活的个体,是一群茂腾腾的生命。

说到拍摄经历他情绪激昂

新媒体兴起,数位相机技术提高,图片生产门槛降低,传统摄影记者的职业地位愈加受到挑战。但蔡明德始终相信,新闻摄影第一时间反映新闻事件的功能或许不再是新闻摄影记者的专利,但浮躁泛滥的图片替代不了的是真正的深入报道摄影者那份人与人的交流和真心。无论这个时代的新闻图片主流被谁占领,都无关乎我们想要纪录真实,发现生活中看得见、更多是看不见的一面的初心。

随后的课上,蔡老师还同大家分享了个人不同专题的组图作品。

在拍摄报道台湾歌仔戏班时,他讲道,1984年,筹备阶段的《人间》杂志社派他去宜兰寻找拍摄选题,经陈映真先生介绍他找到台湾乡土作家黄春明先生。热情的黄春明仅仅提供他一间栖身房间和一辆摩托车,然后告诉他:“我没有选题给你。选题你要自己去四处转转,找人聊天才能找到”。年轻的蔡明德最后找到了一团流动演出的歌仔戏班,一路跟随他们各地演出。他说,关于戏班子的报道多是他们台上演出的夺目,台下台上,两种不同样态,同一人生。

“我要拍出他们的流浪和辛苦。”

于是,照片里呈现出的尽是冬天的车厢里,戏班子里的人和他们的行头挤在一起的场面;夏日戏台下演出前的午间小憩;跟着戏班子走南闯北的小孩;台上美艳,台下朴实的角儿……

蔡老师为同学们讲解他对摄影的理解

能将这些主题拍摄出来,离不开蔡老师所崇尚的,摄影者与被摄者的交流。期间,他好几次提及,有被摄者或被摄者的后代多年后想方设法联系上他,找他要当年拍的照片作纪念并表示感谢,这令他感受到了摄影这件事的温暖之处和实在的意义。

最后他谈到,在如今这个影像制造与传播门槛不断降低的年代,不少媒体直接取消了摄影记者的职位,取而代之的是其他岗位人员兼任,甚至是网络图片、市民图片替代。在这个危机和转机并存的时刻,新闻摄影记者应该更加严格地要求自己,拿出专业水平的深度报道作品,拿出会说故事的照片。因为有水平的深度报道仍是专业媒体从业者的自留地,是最不会被他人取代的领域。

如果你愿意把目光放低,就能看到这个看似平坦的世界中的巨大鸿沟,难为认知的另一些人就生活在平坦之下的沟壑里,生活在沉重的现实引力之下,过着常人难以理解的生活。摄影正是打开世界的另一个窗口,在这个窗口之外,你或许可以看到黑白又或多彩的,别样世界。

课后蔡老师和同学们合影留念