2023年11月27至12月1日,上海电视台纪录片中心导演张怡老师应邀来到传播学院担任卓越新闻驻校记者。在为期一周的驻校交流中,张老师进入课堂,参与学生座谈会,就政府危机公关中的舆情应对、纪录片发行的新媒体运作、新闻生产中的认知支持等诸多主题与同学们进行了分享和交流,并对传播学院跨年级跨专业的学生们进行了一对一的专业实践指导。

课程回顾

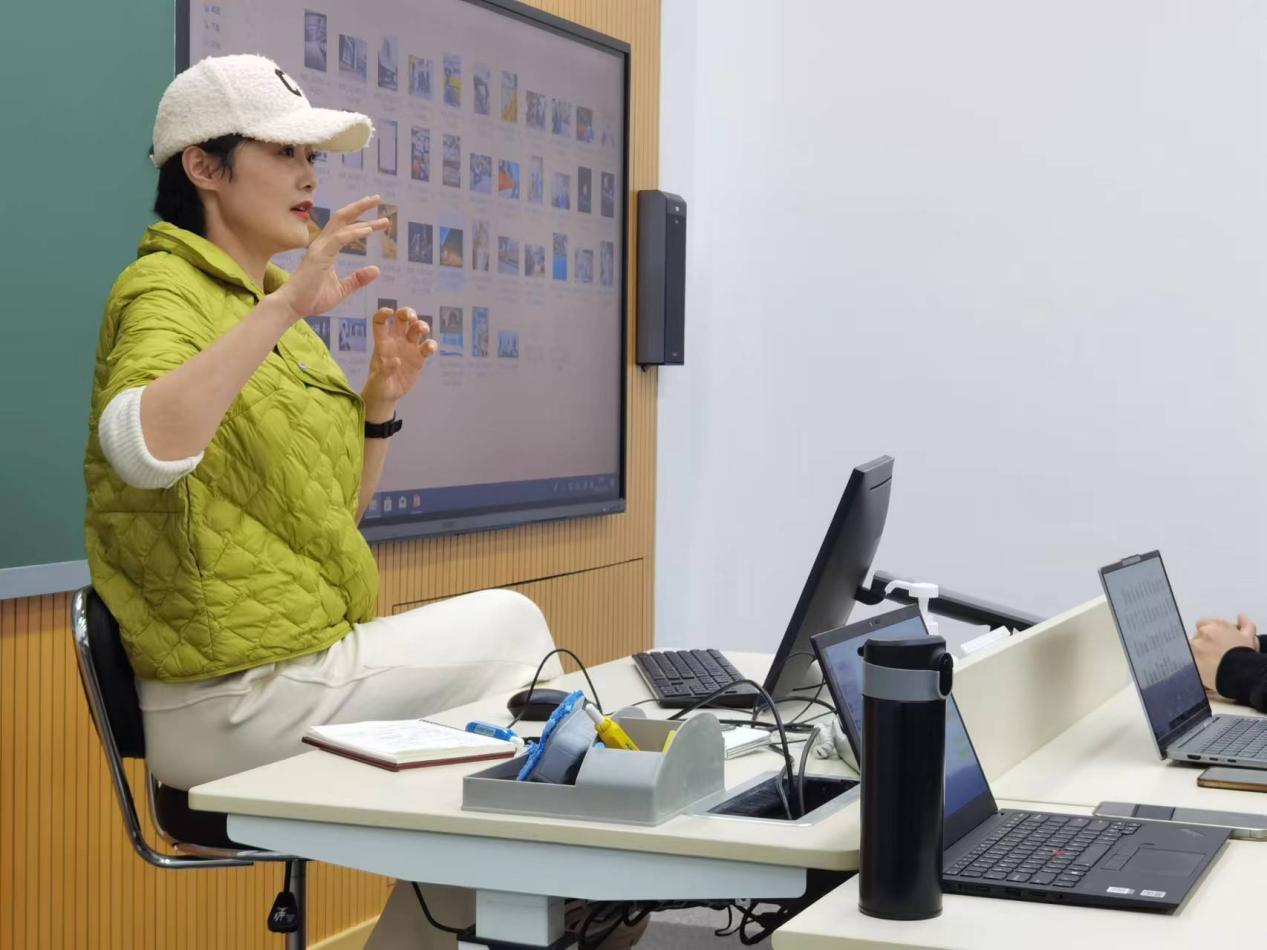

在《危机传播管理》的课程上,张老师以一个直播事故的案例为引入,阐述站位差异下的认知差异,并分析了媒体报道的情绪引导和概念偷换。张老师通过多起案例展现了报道背后复杂的利益关系,单一报道无法还原真实世界,需要信息拼凑和多角度思考。张老师表示,新闻报道往往是政府部门、媒体、民众三方的博弈,媒体、民众和政府部门之间形成一个复杂的生态系统,决定着舆论走向。通过张老师的讲解,同学们认识到要站在上帝视角,了解这种动态关系,才能更好地应对各种情况。

在《新媒体艺术概论》的课堂上,张老师以纪录片和新媒体是如何结合及其相互作用为主题,从自身的创作经历出发,指出纪录片的内容可以成为新媒体二创的素材,从而为纪录片带来更多流量。另一方面,新媒体上的相关视频剪辑也可以嵌入到纪录片中,成为纪录片的一部分,以吸引年轻观众。张老师的生动讲解让同学们深刻理解新媒体如何为纪录片提供“动能”,使其更快地产生影响力,也明白了纪录片本身提供“势能”,通过新媒体将其转化为情感的“浪”。

在《纪录片制作》的课程上,张老师以自己第一次拍摄纪录片《人生第一次》和抗疫纪录片《一级响应》为例,讲述了纪录片建构真实的两种路径。张老师由还将纪录片的真实和新闻的真实作了联系与对比,向同学们讲述了自己作为记者,站在事件中心面对各方复杂的利益关系时,如何尝试展示真实的经历。纪录片追求真实,但绝不仅仅停留在记录表面。它需要进入内部世界,让故事在时间和细节中自然生长。张老师说“纪录片是遗憾的艺术,也是充满惊喜的艺术。”她告诉同学们美好的真实不断在结构和细节中被发掘和建构,这种真实生成的过程,使她重新理解和体会什么是真实。

在《新闻实务》课程中,张老师以自己报道“救护车”事件为例,展现了从二元对立的新闻认知,到获取更多碎片信息后认知的丰富和立体化的转变过程。为获取不同视角的信息碎片,张老师向同学们介绍了苏格拉底式提问的方法,通过提出问题,来多方位地思考,这是扩充认知的关键。张老师指出,在获取信息后,要通过逻辑推理,构成一个认知闭环,使不同信息之间起到自洽的逻辑关联,避免认知的局限性和片面性。在信息和逻辑的基础上,用不同碎片拼凑,构建一个立体的、全面的新闻认知体系,如同乐高玩具的组装。这整个过程,从信息获取到逻辑闭环,再到认知体系的组装,指导同学们形成立体化和全面的新闻认知。

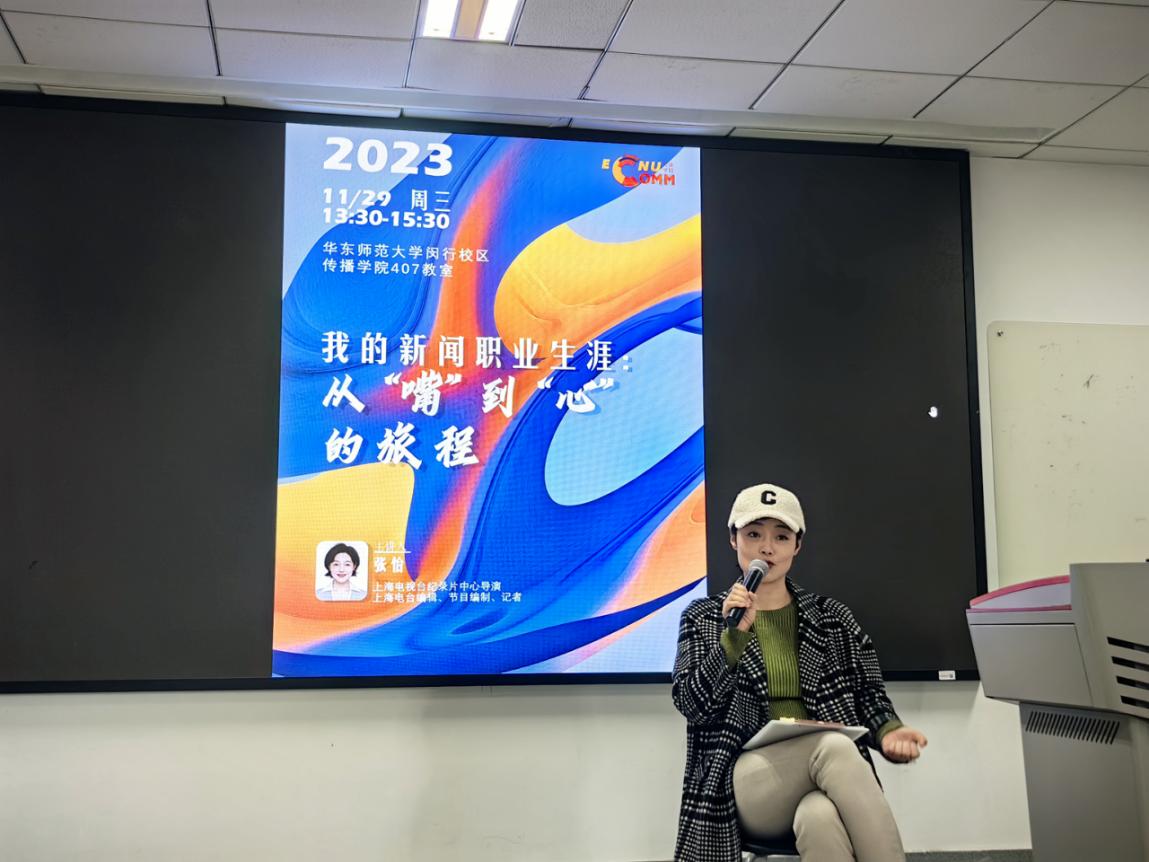

课堂之外,张老师还给同学们带来了精彩的讲座,她详细讲述了自己从编辑、记者再到导演的职业成长历程。在不同岗位,她逐步打开了"耳朵"和"眼睛"。作为编辑时,她突然有了"嘴",可以发表观点;作为记者时,她学会倾听,深入调查,写出好报道;作为纪录片导演时,她学会用镜头讲故事。在这个过程中,她从不知道自己不知道,逐步到知道自己知道的高度,总结出这是一条从五感通往心灵的道路。她强调新闻传播学科大学教育的“术与道”,在做好新闻报道,拍摄片子的“术”之外,要相信自己“有能力认知世界,有能力改造世界”。张老师热情洋溢,充满能量,现场同学们与张老师主动交流,积极互动。

同学感想

张怡老师给我的感觉很像一只冬天晒太阳的银白色的东北虎,温暖,松弛,强大,有召唤。和她交流的时候她总能够精确地捕捉到我们的需要,用我们的视角提出回答的方向,带我们为看起来完全不切实际的选题找到突破口。非常幸运能够在大二就遇见张怡老师,知道无论是作为记者还是纪录片导演,创作过程的意义和价值远大于结果本身;当自己足够强大和放松的时候,我们自然地会获取我们所需要的东西。

——22广播电视与编导 唐雨绮

张老师就自身经历分享了她的记者职业生涯中各种有趣的事情,在为我们揭开了“记者”工作的面纱的同时,也跳出课堂内容结合实际新闻实践工作,向我们拓展了关于新闻采写方面的技巧与注意事项。在交流过程中,令我印象最深的是张老师提到的两句话——“不能用你的贫瘠去规定这个世界,要去世界寻找问题的源头”以及“始终要坚持自己的初心”。世界之大,纷扰复杂。无论未来我们从事什么样的职业,或许我们都应当如老师所说的那样,对世界时刻保持新鲜的好奇心与敏锐的感知度,并且牢牢坚持自己的底线,才能无愧于心,踏实前行。

——23新闻与传播(研)肖莹颖

我从小就有当新闻工作者的愿望,张老师丰富的人生经历给了我莫大的鼓励。我想,不需要给自己的人生设限,什么时候开始都不晚,当下做的不是自己理想有关也没关系,人生有许多可能,游戏人间一样,走走停停,看看沿途的风景!而新闻在我眼中越来越有魅力,用眼看,用耳听,用笔传播!而这样的张老师也是如此魅力四射。

——23广播电视与编导 赵红瑜

张怡老师的讲座向我展示了一位优秀的新闻传播者如何通过改变自我从而改变世界。她以她从军队里的通信员,到电视台的记者,到纪录片的制片人的经历——从“嘴”到“心”的励志旅程告诉我们:新闻从来没有消亡,只是需要每一位新闻传播者过硬的专业能力与寻求真相和真理的赤心谦逊。她那看似有些冒险的职业“三连跳”又在说明只要有足够强悍的专业能力,就足够能让我们在新闻这个行业上成功走下去。在讲座的最后,张怡老师不仅通过我们的提问提出了我们作为新生的“年轻妄为”与不够谦逊的问题,同时还鼓励我们充满激情地勇于挑战与革新自我,努力改变新闻的现状。总而言之,这是一次令我收获满满的讲座。它让我重新审视自我,也让我再一次对闯荡新闻这个行业的理想充满信心与动力。

——23级广播电视与编导 乔冯

张怡老师寄语

作为从事新闻工作的“老灵魂”,很喜欢与传播学院年轻能量的激荡。有多年轻呢?差不多在你们出生那会儿,有一家报纸呱呱坠地了。你们可能没有听说过这家《东方早报》,因为差不多在你们初中那会儿,它关停了。面对“新闻已死”的焦虑,我想借用《东方早报》之“死”来说明:新闻不死,专业永存。因为死去的《东方早报》“转世”后,就成了你们熟知的澎湃。不过,“老灵魂”更愿意看到,身为“天之骄子”的你们,能够保持“适度焦虑”,因为“骄兵必败”。在这个动荡转型的时代,只要我们抱持一颗警醒之心,坚定地行走在新闻专业主义的道路上,一定能够拥有光明的未来。