按语

本学期,22级本科新闻和21级本科播音班分别开设《新闻采访和写作》和《新闻采访》必修课,2023年9月开始由陈红梅老师主讲。同学们进行新闻采写综合练习,陆续提交课程作业。经补充采访修改完善后,任课老师将挑选一部分优秀作业,不定期刊发。

11月26日,这是孙海兵在搬走后的三十九天内第十五次来到北蔡镇五星村陈家队,五十多亩的村庄已经覆满了房屋碎片,锥形的砖头,成片的瓷砖,高出地面约三十厘米,仅剩下对角的两座房子遥相对望。

2023年7月21日,上海市十六届人大常委会第四次会议就上海市的“两旧一村“改造工作做出了总结和部署。同天,国务院常务会议审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》

上海城中村改造自2014年开始,从2022年起全面提速,今年又追加认定了八个项目区域,浦东北蔡镇和宝山大场镇位列其中。时代的发展带走了城中村,曾在其中生活了几十年的人们却被留了下来。

被打破的平静

2023年10月18号,孙海兵交出五百平米老房子的钥匙,拿到了一套现房的钥匙。这套新房八十平米,位于距老房子1.9公里的弘德福苑,是2011年就建成的安置房小区。还有两套补偿房会在旧房拆完后在原址新建。

2022年9月,孙海兵在村头十字路口的公告栏处看到了土地征收的布告。可是他的心里没有起一点波澜,只是拍了张布告的照片发到了家庭群里。七十三岁的他头发已经全白了,常穿尼龙运动裤和一双蓝色安踏运动鞋。自十七岁上山下乡起他就与农村结缘,三十岁上调到国企工厂,五十三岁又因地铁2号线建设使工厂被拆除经历下岗,那之后周边因为建设征地、拆迁的情况就越来越多,不断有动迁的“谣言”传出,他已经见怪不怪。

不过当动迁真正来临时,他还是开始上心了。紧跟着布告而来的,就是一系列的流程:村民们到村委会向动迁办提交资料,包括户口簿、房产证、结婚证、土地证、造房报告、审批报告等等,经过半年的调查核实,然后量房,公示确认后再分房。

这一年多的时间,孙海兵一直在劳累中度过。听人念叨了二十年的拆迁真的开始实施,他有时会“兴奋过了头”。他自己计算不同方案能拿到的最佳福利,闲来无事就再次计算确认。稍显严苛的认定政策有时也让他郁闷,农民和居民身份的划分能让一个人的分配面积差十五个平方,也就是一个十口之家如果都算作农民能得到450平方米,都算作居民就只能得到300平方米,巨大的差距让他感到不平衡。到了量房这一步,他又注意到自己的无证面积有180平方米,都不能算进房屋面积中去。持续的费心似乎影响了他的心情,累的时候他控制不住想要发脾气,骂上两句才能发泄心中的不快似的。

拆迁后的土地和远处新建的安置房

新房装修还需要时间。10月初,孙海兵四十七岁的大女儿主动提出让父母在这段时间搬去跟自己一块住。孙海兵起先是不愿意的,考虑到多少会给女儿生活带来不便。但因为始终没有找到合适的出租房,过渡期也只需要三个月左右,最终孙海兵和老伴还是住进了女儿家。

女儿离开原生家庭已有二十年,早已建立起不同的生活习惯,孙海兵有时会感到不解又无奈。女儿家习惯点叮咚送菜,早上七点起床,要赶在八点前到公司上班。孙海兵摇摇头,主动承担起早上买菜的任务。他让女儿列出她想要的食材清单,六点起床去菜市场买今天要吃的菜,顺便去超市给女儿女婿买五个肉包子,回来再给他们加热牛奶,自己和老伴则熬点稀饭,就着萝卜干。等到女儿女婿起床时,他和老伴早已吃完了。中午和晚上的正餐让饮食习惯的差异更加显现出来,女儿家爱吃荤菜,口味比较重,他和老伴则爱吃蔬菜,口味清淡,他们只好各做各的。菜摆在同一张饭桌上,筷子多只伸向自己做的。

不过总归是不用再另外租房,孙海兵心里还是宽慰的。同批拆迁的人多数还是需要自己租房,离新房较近的房子租金不便宜,五十平方一个月要五千块。拆迁的租房补贴按照原有房屋面积算,能给到三千到四千块,也就是说自己要出一千到两千块。更别说租的房子总有一种不属于自己的感觉,哪能比得上住了几十年的自己的老房子舒服。

说起女儿的孝心,孙海兵很欣慰自己家在分房子时还算和谐。分房方案有两种,按人数算,大女儿家的女婿因为曾经有过福利分房不能获得名额,大女儿家会吃亏;按面积算,小女儿的孩子出生时正赶上取消新生人口的住房面积批复,小女儿家会吃亏。这让他很是苦恼了一阵。好在后来两个女儿先后找到他,表示两姐妹平均分就好,挑选楼层时也相互谦让,孙海兵心里也踏实了些。不过不是每一家都能像孙家这样平和,孙海兵听说的姐弟相争、父女反目的故事真不少,残余在父母头脑中的重男轻女思想在巨大的利益来临时被猛然激发出来。还有败家子的故事、不孝子的故事,突如其来的财富好像冲昏了一些人的头脑,经过那家人的门前,有狂欢后余烬的味道——是腐肉和白酒味。

不得不的割舍

要从城中村五百平方米的房子里搬出来,孙海兵面临的第一个问题就是原先的家具等物件怎么处理。宽两米高两米的实木大橱,八十平米的两室一厅里没有它的容身之地,可是橱柜的贴面是红木的,孙海兵实在舍不得。一张实木的床,是1976年他结婚前用家具票买的,那时他27岁,买时没得挑,都是新流行的那一款,床板上放床垫,前后都有床架,这样一张床,他已经睡了四十七年。一直睡着的时候没感觉,到了要扔掉时才发现,这样的红木颜色现在不多见。可是这床有一米八宽,放进两米四宽的公房房间内未免显得太挤,孙海兵不是没想过就这样挤挤放着,可是女儿说这样既不美观又不舒服,要给新房子买一米二宽的床。他最终也没把大床搬进新房,也没要女儿买床。大床并没有被丢掉,而是和大橱一起,被放在孙海兵单独为旧家具租的一间二十八平米的房子里,租金一个月两千。可是租的一间房子就那么大,装不下所有再也用不上的老东西。整理东西时从柜底翻出个算盘,是他小学珠算课母亲给他买的,算珠还是那么光滑,让他想起那时背的“三盘清”口诀。拿给收古董的人看,却只说不全是红木人家不收的,他想留作纪念,可还是扔了。爷爷的爷爷打的八仙桌,红木雕花的,古董市场能卖到四千块,最后也只好卖给专门到拆迁地收老物件的人,讨价还价到两百块卖了。

拆迁现场的梁木

陈家宅本批拆迁的有四十四户,还有两户因建设规划被划进下一批,郝淑萍是其中之一。她见证了她的邻居们整理搬迁时的纠结。对那些人来说,一个看起来普普通通的筐,是他们年轻时努力工作、省钱攒钱一个多月才能买到的,现在要当垃圾一样扔掉,他们不舍得,总要多摸几下,多看几眼,好像这样就能把那筐连同他们年轻时的记忆一起留住似的。

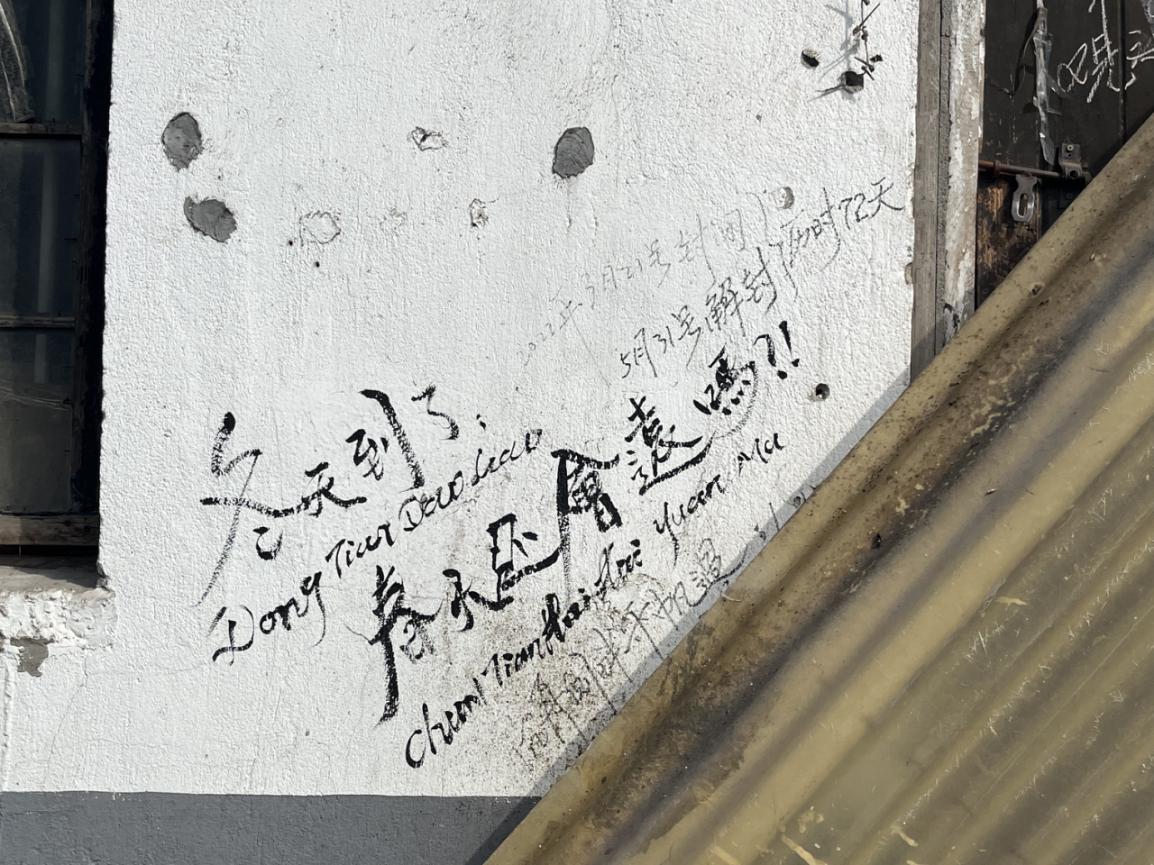

人都搬走后,只有一栋栋房子伫立在那里,窗户都被砸碎,门也已经被拆下,房子里空空荡荡。已经发黑的墙上贴着一排的字母表、数字表、幼儿识物图,还有一列写着同一个名字的不同年份的奖状。对比墙面的颜色发黑程度,可以清晰地看出床曾经在这个房间里所在的位置。站在村口举起相机,穿着墨绿色工作披风正路过的阿姨会停下来,笑着说这是她曾经住的房子。郝淑萍说经常有已经搬走的人回来转转,他们摸摸墙,摸摸门框,走进去站一会,再走出来站一会,在眼眶发红之前赶到还没搬走的老邻居家说两句话,就走了。

陈家宅尚存的墙体

11月18日,郝淑萍家旁边的房子被推倒了。下午两点,挖掘机的大爪掠过屋顶,砖石倾泻,郝淑萍拿着手机出来拍了个抖音。用了一天和一个下午,紧挨着郝淑萍家的六座房子就全部被推倒了。至此,这一片五十亩的土地平了下来,从郝淑萍家可以望见两百米外的主路。整片整片的瓦砾上,会有猫在穿行。那是原先村里人喂养的猫,五十多只,现在都只能到郝淑萍家讨食,它们坐在未被劈开较为完整的石面上,盯着庞然大物的机器和来来往往的工人。

孙海兵每周都要回去两三次,拆房的工人都已经认识了他。开着已经陪他十六年的宝蓝色小汽车,驶在从新公房回城中村的路上,他记得这一片在十多年前还是农田。拆房工地上,工人们正在切割扎成捆的木头,烟尘灰土漂浮在空气中,工人明黄色的安全帽都蒙了一层土,三台电锯同时运作,隆隆作响。孙海兵一眼就看到了新倒下的房梁,最粗的那根直径足有三十厘米,梁木们顶端的凸起和凹槽显示着它的榫卯结构,木头下压着一块牌匾,他将起码有五百斤的木头搬起三厘米从缝隙仔细看,雕花和题字已经快磨平了,这些真的是“老家伙”。走到还没拆迁的老邻居家,一句“同志们好”就让两个七十多的男人一起笑了起来,再喊一句“翠云”,女主人就戴着袖套从屋里大步走了出来,跟搬走的老邻居聊上几句。他们站在一旁刚推倒的新式二层别墅边上,白色的滴水形石柱横在他们脚边。

在陌生的世界摸索

五星村西马桥位于宝山区大场镇,它的改造尚处在规划筹备中,目前仍保留着城中村原始的风貌。陈建国今年七十五岁,他一辈子都住在这里,二十年前孩子们买了公房陆续搬离农村,后来老婆也跟着住到镇里。陈建国如今独自住着四间房子,守着自家乡下的院子。未来,他住了七十多年的村子会被钢筋水泥浇灌,生长出网格般的楼房。

陈建国的生活已经发生过一次变动。2003年2月,上海批准建立宝山工业园区,他两亩半的土地几乎被悉数征收,农民的饭碗没了。全村剩下了不到一亩地,陈建国在其中分得了大约二十平米。这一小片土地上,现在正种着菠菜、小青菜。他说今年“搞不好”,因为没打药被虫子吃掉了不少。他说这话时,已经收获的红薯成排摆放在墙角。

陈建国很骄傲,他的院子在村里数一数二的宽敞。北面的两层自建房是他三十五岁时亲手建起的,南面西面还坐落着几间低矮平房。一共十二间房屋出租给了七户人家。他在自己盖的房子里留了四间没有出租,一楼有一间,是烧饭吃饭和活动的地方;二楼有三间,闲下来他会在二楼看电视。陈建国的生活简单但不含糊,一日三餐都按时按点,自己种自己做自己吃。在他屋子里的木桌上,网罩把上一顿留下的饭菜罩得严严实实。他的家里放着三辆自行车,两辆都蒙了一层灰,其中一辆后轮胎瘪了,另一辆少了左车闸。还有一辆蓝色的,他常骑着去“兜一圈”。记者三次见到陈建国,有两次都是他刚骑着自行车从外面兜圈回来。

孙海兵住进了楼房不能种菜,但还是要和蔬菜打交道。他频繁前往菜市场买菜,在土地里耕耘了一辈子,他知道现在这个季节南汇的矮脚菜、山西的小芹菜格外新鲜。哪个市场的菜价便宜,哪个市场的菜品新鲜,孙海兵只去一次便心知肚明。即使这样,每每想起从前播种收获的日子,他心里还是发酸,忍不住叹,还是做个农民好!孙海兵在城中村的自建房一共有500平方米,几处屋舍围成的别院给他们了大量活动空间。对于城中村房子的有效面积,拆迁办会分割成几个不同规格的房子等面积地赔偿给住户。楼房的建筑面积总归有限,无法做到像城中村自建房那样宽敞。孙海兵拿到了一套八十平米的现房,客厅的宽度不足四米,最小的卧室只有八个平方。

推开陈建国的屋门,会有光线透进屋子,踏出门槛会被蓝天大地和风包裹。走出孙海兵的家门,面对的是白墙和另户人家紧闭的门。

谈起拆迁,即使没有被划进这次拆迁范围,郝淑萍也并不觉得急迫。她更喜欢当下热闹的院子,问候的声音日常而又亲昵。周围的村民全都搬走了,如果没有同院的邻居,就真的成为了孤岛。她对想象中住进公房后邻居间冷淡的关系怀着一种未知的恐惧,她认为自己暂时还无法适应这样的交往。

郝淑萍的担心并不多余。2021年3月艾奶奶从五星村俞家宅搬进了弘德福苑,分到的房子聚集在上下两层。安静是艾奶奶最大的感受,上下两层都是自己的房子,免去了想象中楼房里邻居间的争端。平日里几乎敞开家门,因为除了快递员,不会有外人上门。小区里老人的数量很多,当老人搬进楼房,他们面临的是压缩的活动区域和放大的孤独。从前在村子里积累了几十年的生活经验,如今无法适配崭新的生活环境。在高楼的脚下,他们慌张无助的像小孩。

每一天,老人们并排坐在背风又朝阳的墙角晒太阳,偶尔说上两句。椅子放在不远处的亭子里,他们弯腰拖着椅子和身体,从亭子到墙根,呼吸都重了几分。直到到达墙根并排坐下,呼吸和心跳才逐渐平息。靠西的椅子总要往后放些,以免挡住身旁老朋友的阳光。等到回家时,椅子又被拖回亭子。每两张椅子摞在一起,被码放得很整齐。从吃过早饭到太阳落山,那个墙根总坐着晒太阳的老人。

弘德福苑晒太阳的老人

不知归处的寄宿

2023年四月份,高素芬和丈夫租住进陈建国的院子里。来上海二十多年,他们的住处换了十几个,现在两人住在一间十五平米的屋子。为了方便给两辆电瓶车充电,他们住在平房,在这个季节,相伴而来的是潮湿和阴冷。

高素芬今年五十七岁,在这个年龄里,她几乎无法找到收入可观的稳定工作。她在商场清洗过空调,去别墅当过保洁,去工地搞过卫生,日抛工作,日结工资。她和丈夫二十多年来,租门面做过小生意,后来门面太贵无法支撑便开始打工。做过长期工,每个月只能拿到两三千块钱,在生活成本高昂的上海无法生存。现在,支撑她还留在上海的是相比老家更好的工作待遇,还有在这里漂泊二十多年来的习惯和感情。

五星村是他们来到上海换过的十几处住所之一,她说这一处也住不长久。进入村子,有着刺眼“性病”“流产”几个加粗大字的广告随处可见,它们张贴在电线杆上、门框上、窗户上,甚至地上。一个院子里的房子往往被房东按间出租,高人口密度下,晾挂湿衣服的位置和阳光变成了稀缺物。在这片村子里,出于安全隐患和卫生治理的考量,厕所和厨房被统统拆掉,全村的住户只能用电烧饭,前往村子里的两处公共厕所方便。至于洗澡,因为没有热水和浴室,他们惯用一种长棱台状的简易洗澡帐篷烧水洗澡。通常一个院子里的所有人共用一个水龙头,每个月每个租户向房东交20块钱,这个只出凉水的水龙头承担他们洗衣服、洗菜、洗碗等等日常用水的一切功能。

五星村西马桥墙上的广告

几乎每家每户都有电瓶车,在位置偏僻的城中村,这是他们主要的通勤工具。高素芬这次找到了一份去商场清洗空调的工作,从家到那个商场有近三十公里的距离,骑电动车大约需要一个小时。这样的通勤时间和距离是常态,如果白天去做保洁,高素芬至少要在五点钟起床才能确保自己不因迟到而被克扣工资。

生活上的不方便是显然的,但是高素芬的邻居已经在五星村住了十几年。问及不搬家的原因,房租贵是唯一且无法克服的。这片城中村的房租大约在六百到一千二之间,周边稍大一点的房子就是近两千的房租,环境稍好些则要近三千块钱。更多在城中村里栖居的人们无法承担如此昂贵的房租成本,他们有更大的生活压力。在老家上学的小孩和需要赡养的老人等待着他们打工赚来的钱填饱肚子。天亮出门上班,天黑回来蒙头就睡,他们只需要一个屋顶和一张床。

在异乡,能相互问候的只有几位同乡和邻居。第二次见到高素芬的时候是下午四点,她正准备吃过晚饭去上夜班。她一面同我们谈话,一面麻利地翻炒中午剩下的饭菜。在加热放在不锈钢碗里的酸菜时,她特地介绍,这是同乡腌制后送给她的。高素芬空闲下来时会采些酸枣做成酸枣糕,她乐于送给邻居品尝,也不吝啬教给他们做法。做酸枣糕需要用到红薯,陈建国地里种的有。高素芬去他屋子里招呼一声,便得来几个模样不错的红薯。同样在陈建国的院子里,另外几户人家的女人们有时会聚在一起吃饭。门口花盆里有开得正旺的君子兰,她们移栽了新长出的侧苗,送给了邻院的女人。

城中村保留了农村的特点,同时又因优越的地理位置对漂泊的人们有莫大的吸引力,为他们提供了较为安定的落脚处。当城中村被时代带走,寄宿在此的人们又将何去何从。

(应受访者要求,文中受访者姓名均为化名)

采写 | 22级新闻学 杨菲 杨默晗