按语

本学期,22级本科新闻和21级本科播音班分别开设《新闻采访和写作》和《新闻采访》必修课,2023年9月开始由陈红梅老师主讲。同学们进行新闻采写综合练习,陆续提交课程作业。经补充采访修改完善后,任课老师将挑选一部分优秀作业,不定期刊发。

3根玉米笋、4枚秋葵、1/8个吐司、3只虾和4颗葡萄,视频中的这个画面是陈槐每天唯一的一顿饭。

▲陈槐每天唯一的一顿饭

“厌食就吃点好的吧,这个食谱换我一个正常人也吃不下去。”类似的弹幕几乎光顾着她所有上传的进食记录视频。但对于陈槐来说,这是她为数不多的安全食物,而白灼是她唯一信任的烹饪方式。如果换成其他菜品或浇上酱汁,她都会不由自主地呕吐——这是陈槐患上神经性厌食的第二年。

美国《精神疾病诊断与统计手册》第5版中指出,神经性厌食症(AN)、神经性贪食症(BN)、暴食症(BED)是进食障碍(ED)最常见的三种类型。进食障碍通常与饮食和体重控制有关,表现为异常的饮食行为,对体重和外貌的过分关注,以及与食物、体型和体重相关的强烈焦虑。在中国,有9000万到1.2亿人与陈槐一样,都被这种名为“进食障碍”的疾病困扰。而其中有90%-95%的患者为女性。

对于她们,吃饭这件再简单不过的事情变成了难题。

减肥,一切的开端

异地读书时,台湾女孩陈槐患上了抑郁症。

在那段情绪起伏、状态混乱的时间中,体重秤上的指数给了陈槐为数不多的掌控感:“当时我的生活一团乱,但是我找到了一个我可以控制的东西——体重。”从那之后,她就开始“一发不可收拾地减肥”。

从“16+8”减肥法(一天中8个小时进食,剩下16个小时不吃任何东西)到断食,没有什么是陈槐不曾尝试的。一开始,陈槐需要在网上搜索各种食物的热量。后来,她的眼睛成为餐桌上的热量计算仪,只需粗粗扫一眼,她的脑子里就自动浮现出食物的卡路里。很多时候,她一天只喝一瓶能量饮料,决不允许当日的卡路里摄入量超过200大卡(约等于2个苹果)。她努力回避所有的社交聚会,抗拒着任何一桌“有油水”的菜。

身高164厘米的陈槐,体重从108斤逐渐降到98斤。为了更快速地看到成效,陈槐在控制饮食的基础上加上了大量的运动。每周运动4次,每次运动2小时,运动项目包括有氧的跑步跳操和无氧的力量训练。吃得少动得多,陈槐的身体也开始吃不消。“在健身房上楼的时候,我必须努力拉着栏杆,一不留神就会乏力瘫坐在地上。”最终,陈槐的BMI(身体质量指数)降低到了13%,换算下来,她的体重不超过35公斤。

同样采取相似的减肥方式的还有李妍。高中时,身高154厘米的李妍体重超120斤。青春期的她特别希望别人夸她好看:“可是我一直很胖,和漂亮挂不上钩,因为得不到所以就成为执念。”高考结束后李妍通过极端的节食加运动,一个月成功瘦下来20余斤,后来一度减到了43公斤。

吃饭成为难题

在疯狂的减肥后,陈槐和李妍在吃饭上遇到了难题。

一天下午,李妍在食堂吃了一个包子。她不知道自己怎么了,一个接一个,她站在原地一口气吃了十个肉包。“我内心告诉自己吃不下了,动作就是停不下来。”李妍又去买了一碗炒饭,坐在食堂的角落里吃得一干二净。接着点了一碗麻辣烫,吃到最后,李妍发现自己只能扶着墙才能勉强站起身。

过去三年中,李妍一直严格控制饮食标准,她从未想到暴食会发生在自己身上,在同一天的上午她还拒绝了朋友聚会的邀请和室友递来的零食。但在此刻,她的防线溃败了。相似的场景开始更加频繁地出现在李妍的生活中,一旦超出给自己设定的严苛饮食标准,李妍就会不受控制地开始自暴自弃。

李妍把暴食时的自己比作了一台没有意识的机器:“不知道饱,也不知道食物是什么味道,只是想将尽可能多的食物塞进去。”无论东西烫不烫,她总是嚼两口就马上咽下去,然后接着往嘴里塞。她往往躲在楼道里偷偷吃,一点声音都会让她像惊弓之鸟般紧张,“我觉得自己像个怪物,不敢被人看到。”

▲李妍暴食记录视频截图

在临床上,李妍的这种症状被称为神经性贪食症(BN),又名贪食症,是进食障碍的一种。这类病人反复发作、不可控制、冲动性地暴食,继之采取如禁食、过度运动、诱导呕吐等补偿性方式来避免增重。他们对自己的暴食行为感到羞耻,常是秘密进行。“这种疯狂的循环在一周内可能会发生数次,对身体造成极大创伤。”上海精神卫生中心的主任医师徐一峰表示。暴食症(BED)与神经性贪食症类似,区别在于暴食症患者很少有暴食后的清除或代偿行为。

除了暴食症与神经性贪食症,进食障碍的另一种,是对食物的恐惧引发的厌食。

“台湾姜母鸭”是葱姜蒜和鸭肉在热油中爆炒后得到的佳肴,曾是陈槐最喜欢的家常菜。然而这一次在餐桌上,看着焦褐色的鸭肉皮上泛起的油光,陈槐的脑海中立刻浮现出指责的声音:“都这么胖了怎么还在吃,不是都说好要减肥了吗。”陈槐对抗着这个声音吃下一块指甲盖大小的鸭肉,顿时觉得胃中翻滚,冲进洗手间呕吐不止。

“我不敢把盘子里的食物吃完,因为这样我就会想吐。”只有一天吃一顿才能缓解陈槐对长胖的恐惧。而这一顿她也不敢吃饱,因为饱腹感会让她感到羞耻。

上海精神卫生中心的主任医师徐一峰表示:“神经性厌食症是以自我饥饿、体质量显著减轻和营养不良为特征的一类进食障碍,这类病人通常对自己的体型有着扭曲的认识。”

陈槐就是一个典型的例子。她的房间里有3台体重秤,没有全身镜。陈槐每天早晚都要用这3台体重秤反复秤4到5次来确定自己的体重,她强烈地害怕长胖,0.1kg的体重上涨也会让她生气暴躁。她移走了房间里的全身镜,因为害怕看见自己的肥肉。“我很庆幸自己是800度近视,因为洗澡的时候我就看不清自己的身体。”

被束缚的时光

中国全科医学期刊上发表的《中国神经性厌食症诊断专家共识》中指出:神经性厌食症会导致严重的精神病理症状和危及生命的医疗并发症,在所有精神疾病中死亡率最高,高达5%-20%。

2022年,陈槐毕业回到台湾。“研究生的学历本可以让我找到一份工资还算优渥的工作,但是因为身体原因,我不得不整天待在家里。”

除了工作被影响,她的社交也受到了冲击。陈槐确诊厌食症后不再和家人朋友在公共场合进行聚餐,因为面对食物时,她的脸上会难以控制地展现出恶心的表情,她不想让朋友感到尴尬,也害怕朋友的不解,所以尽量回避社交。“厌食症除了让我吃不下饭,也让我感到孤独,我的朋友圈因为这个病确实缩小了一些。”

与孤独并肩而来的,是抑郁症的加剧。不具备长时间外出的身体条件,陈槐把自己关在房间里。除了和医生沟通病情,陈槐一周里几乎没有其他开口说话的机会。本就情绪不稳定的陈槐被孤独感笼罩。

长时间对饥饿的忍耐,也让他们对疼痛的敏感性下降,进一步增加自杀风险。过去一年中陈槐进过抢救室三次,第一次是因为脱水加上强烈抑郁,第二次是因为割腕,第三次是因为喝了一整瓶沐浴露。

而“催吐”,是进食障碍给李妍带来的影响。

每次暴食结束冷静下来,李妍都会被对“长胖”的恐惧笼罩。于是她奔去厕所,环顾四周确保没有人后,通过用手指按压舌根把刚才吃进去的食物吐出来。“吐的样子很狼狈,人不人鬼不鬼。”由于催吐时手指蹭到牙齿太多次,她的右手食指和中指的关节处总是红肿。反复刺激使得李妍唾液腺肿大,脸越来越宽、脖子越来越粗。即使减回90多斤,她仍会因为“自己的脸看上去像120斤”而自卑。呕吐导致的腹部压力增加还导致了胃部贲门括约肌逐渐松弛,进而引发胃食管反流,带来了胃灼烧和反酸。到最后,李妍不需要借助外力就可以吐出来。

“催吐让我有侥幸心理。把东西吐出来了我觉得不会胖,所以暴食的量越来越肆无忌惮,频率也越来越高。”催吐、暴食、催吐——成为了恶性循环,李妍的食欲和心情都变得异常地脆弱。无数个夜晚,她大半夜躺在床上撑得睡不着,焦虑、崩溃、掉着眼泪责骂自己:“我怎么这么没用,我到底在干什么。”

不被看见的她们

“我只是在减肥啊,这是病吗?”

在心理医院被确诊为厌食症的时候,陈槐十分惊讶。她在网络上看到过比自己体重更轻的人,于是觉得:“那我减肥也没有什么不对的”。即使因为体重过轻晕倒后被送去住院增重,回到家,陈槐仍锲而不舍地继续节食,像是一种抵抗:“减肥是我最擅长做的事情,被增肥了我就自己减下去。”进食障碍的发生往往十分隐秘,神经性厌食症患者在首次治疗前平均病程为29.9个月,神经性贪食症患者为53.0个月,暴食症为43.8个月。

不仅患者自己意识不到疾病的存在,“吃饭变成难题”也引发了许多人的不解。

陈槐出现厌食症状的时正在外地读书,和家人的联系只有每周一次的视频通话。看着她日益消瘦、脸颊开始向内凹陷,陈槐的父母以为只是抑郁复发,没有往厌食这个方面去想。“家人对厌食症都没有概念,只觉得吃饭有什么难的呢?”看到陈槐催吐,家人当作是她的减肥方式,全然没想到这其实是她对于食物之恐惧的外在表现。

不被理解的还有李妍。“减肥和暴食不是完全相反的吗?”——这是很多人的困惑。“它们是两个极端,但确实是相生的、难舍难分的存在。”李妍解释道。本质上,节食、暴食、节食的交替产生是一种“代偿机制”的自我防御,“因为想减肥所以我们节食,因为节食身体受不住所以暴食。”

除此之外,专业医疗资源的稀缺与昂贵也阻碍了进食障碍患者得到有效的治疗。

“肚子疼?怀孕不得?”“不得。”这是医生看见李妍异常鼓起的肚子后发生的对话。2023年10月3号的23:49,她因暴食导致的腹痛在贵阳市花溪区人民医院挂了急诊,一路上吐了好几次。后来,李妍回忆就诊的过程:“我说我有进食障碍暴食症,他不理解的那个眼神我记到了现在。”缴完119.55元的费,由于宿舍关门,李妍拿着医生开的六味安消散和枫蓼肠胃康分散片在医院睡了一夜。

她也求助过心理医生:“但是我们那个小县城,医生对于暴食症一无所知,一直顾左右而言他。”不少患者有着同样的共鸣:“有些是没用的,看不开就是看不开,我换了很多家医院,还是一样。”而且,心理咨询费并不是一笔小数目。1个小时300块,这是李妍1个月生活费的五分之一,她舍不得。

即使身处上海这座大城市,张沁文也吃力地与医院打着交道。当时,这个21岁的姑娘因各脏器衰竭被送进了龙华医院的ICU,她的体重只有28.8公斤。但在这之前,爸妈带着瘦到生理机能出现问题的张沁文在齿科、神经外科、妇科、内分泌科转了一圈,几乎没有医生能给出一个诊断。最后是张沁文的爸爸加入北京六院的家长群,才得知导致张沁文器官衰竭的病可能叫做“进食障碍”。回忆当时问诊的经历,张沁文表示:

“每个清晨,我们在各个科室奔波,那是一种不能认清和掌握自己的绝望。”

▲张沁文确诊厌食症时

让预防成为可能

作为死亡率最高的精神疾病,进食障碍有着与其显著危险性不相符的隐蔽性。国外临床医学对厌食症的识别率为45%,对神经性贪食的识别率更是仅为12%。“我想身处上海的我已经就医如此曲折了,如果当时被看见的我们不多说几句,那在青春的年岁里,他们要花多少时间才能知道自己的痛苦有名字呢?”

这成为了她创办ED Healer的契机。

2020年,ED Healer成立。起初,团队成员大部分都是康复多年的进食障碍亲历者。她们主动私信,希望帮助更多人走得更长远。“后来,这条路上每走一步就不断有人主动提出加入,来自不同领域的专业人员组成了ED Healer。”

2021年,ED Healer举办国内首个「身材焦虑」主题展——她们“瘦”够了。展览模拟“身材焦虑——进食障碍——自我救赎与和解”的普适心理变化过程,带观展者走入陷于身材焦虑与进食障碍漩涡的人们的内心世界,体会其从困顿挣扎到自我疗愈的感受。ED Healer希望能够通过这样的活动阻止女孩们踏入“进食障碍”的陷阱,张沁文作为策展团队中的一员描述展览的初衷:“因为身材焦虑走进来,了解到进食障碍走出去”。

▲「身材焦虑」主题展动线图

▲「身材焦虑」主题展留言墙

▲「身材焦虑」主题展策展团队合照

如今的ED Healer已成为中国规模最大的进食障碍同辈支持组织,拥有3600多名关注者(截止2023.11)。正式成员包括营养、心理公卫等进食障碍领域专家学者、艺术家等22位关心进食障碍的年轻女孩。

进食障碍正在被越来越多的人看到和了解:“每次在大学做完讲座结束后会有很多同学来加我的微信,说想一起做相关的研究和田野调查,也有同学说想加入展览的策划团队。”在ED Healer成立之后的三年时间中,张沁文见证越来越多的人理解进食障碍,加入进食障碍相关项目的研究中。也有不少人在活动中感动落泪,重新审视身体和生活的关系。

今年11月30日,ED Healer在惠灵顿公学(上海)举办「拥抱自己」感恩节活动;12月3日,她们的公众号发表了进食障碍全球巡展暨艺术教育实验项目的公开招募;12月8日,她们与上海政法学院社工协会开展了大学生身材焦虑与自我成长科普讲座,这已经是迄今为止ED Healer的第十场高校讲座......她们一直向着那些用体重秤和卷尺测量自己的姑娘呼喊:

“体重秤上的数字无法衡量我们的价值。”

▲ED Healer在惠灵顿公学(上海)举办的「拥抱自己」感恩节活动

美,是自洽

初三时,Selene因为中考的压力情绪性进食两个月重了二十斤。被男同学调侃“该控制了”,被妈妈说“大腿强壮”,Selene常常为自己的身材感到羞愧。她尝试一天只吃一顿,身高167厘米的她体重减到了34公斤,而同班女生却并不觉得这是个问题,反倒投来羡慕的目光。

张沁文也曾受到过外界评价的影响:“2016年,我像大部分刚步入大学的女孩一样,渴望被认可、被喜欢、被爱,在‘审美标准’前迷失了方向。”当时,张沁文有一些平面拍摄的活动,“纤细的身材上镜效果更好,能得到更多人的赞美”。

然而进食障碍的出现并不只是因为“对美好外表的追求”。张沁文在从事进食障碍科普工作中发现:“自身完美主义、自我要求严格、低自尊的高敏感人群也更容易出现极端节食的情况。”

“为什么家境不好还会得贪食症,因为我人格缺陷很严重。”一年级的李妍打猪草喂猪,割出血了也不停;初高中她第一个到教室最后一个走,身上套着牢牢的枷锁不敢松懈;高考前她一直是全校第一,每天害怕名次下跌焦虑到掉发。“敏感、极端、完美主义,这就是我。”她自述到,“所以我特别自卑并且很在意别人的评价。”

“进食障碍根本上来说是一种心理疾病,治疗过程分为两个阶段。第一阶段通过药物治疗恢复体重,第二阶段持续时间更长,主要目标是通过心理治疗来预防复发。”上海精神卫生中心的主任医师徐一峰表示。

Selene因为体重过轻且害怕长胖而无法集中注意力,她不得不休学在家接受催眠等心理治疗。催眠过程中,催眠师通过连续、反复的刺激,将被催眠者的意识引导入高度可被暗示的状态,从而与患者的潜意识交流使其认识到自身本性。她渐渐明白到“人生的意义不在于此”。相比于瘦得只剩皮包骨的身材,Selene觉得自己更需要一个健康的身体来享受美好的未来,“但这靠我自己很难意识到,因为长期的节食我的大脑逻辑非常差。”她也曾在恢复饮食的过程中经历暴食,两个月内体重暴涨50斤,但她并没有恐慌:“在一个正常的体重范围内,瘦一点有瘦一点的美,胖一点有胖一点的美。”她不再纠结于体重秤上的数字,而是尝试着“多爱自己,去享受生活的乐趣”。

张沁文在治疗过程中也经历了心态的转变,她接触到了很多艺术领域、多元社区中的人,发现他们所关心的事情不止是身材,还有生活的各个维度。她不再是2016年被体重秤上的数字所束缚的女孩,她说:“美不只是一个纬度,自信、舒适、真诚、勇敢都是衡量美的标准。尊重身体想要获得的能量,顺其自然以舒服的姿态活着,我觉得就是最美的。”张沁文小红书置顶的笔记中配着这样的文案:“身材是特点,不是缺点。不要做凝视对象,要做主体。希望你吃的每一口都是你想要的快乐。”

▲张沁文组建的群聊“好好吃饭互助小组”聊天记录

在ED Healer21年举办的「身材焦虑」主题展开幕式上有一个特别的环节:艺术疗愈“自婚仪式”。策展的女孩们被邀请上了台,主持人引导她们进入对婚礼场景的沉浸式想象。她们中的许多人在鹅黄色的灯光沐浴中哽咽落泪——或许她们想起曾经痛苦曲折的“淋雨”经历,又或许她们为如今能够给更多女孩“撑伞”而喜悦。

“我和我最爱的人结婚了,这个人是我自己。”

▲艺术疗愈“自婚仪式”现场照片

慢慢和食物和解

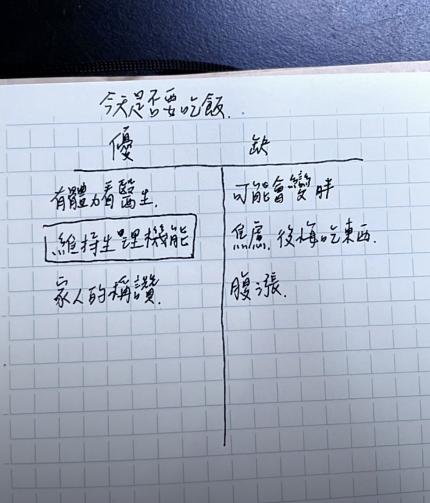

陈槐和医生有一个约定,每当陈槐在纠结要不要吃饭的时候,陈槐要拿出一张白纸,在左边写上吃饭的好处,右边写上吃饭的坏处,最后圈出来她觉得最重要的因素。在陈槐展示的纸条上,左边的好处中,陈槐写了“有体力看医生”“维持生理机能”和“家人的赞赏”;右边则写上了“可能会变胖”“焦虑、后悔吃东西”和“腹胀”。最后,陈槐圈上了“维持生理机能”,她下定决心:“重新开始认真努力地生活”。

▲陈槐吃饭前用于心理建设的SWOT量表

李妍的体重在今年11月终于基本控制在了113斤。不过她仍然会反反复复地暴食,进食障碍作为一种几乎无法治愈的疾病,复发率在35%-49%。但通过限制花费、心理暗示和积极社交,李妍在努力维持自己的健康状态。在她记录生活的账号中,视频标题也从“暴食一万多卡几十包面包根本停不下来”变成了“贪食症女大学生戒暴食”和“出走半年的姨妈回家了”。12月9号,她化了满意的妆和高中同学聚了餐,即使吃了高热量的火锅也没有引发暴食。面对“感觉不像110(斤),像140(斤)”的恶评时,她也情绪稳定地解释:“以前催吐导致脸看起来很胖”。她清楚,彻底摆脱神经性贪食症带来的影响还要走很远很远的路,但她不再恐慌。她告诉自己:

“没关系,慢慢来。”

(为保护受访者隐私,陈槐、李妍、Selene均使用化名)

采写| 22级新闻学 喻安琪 李欣荣