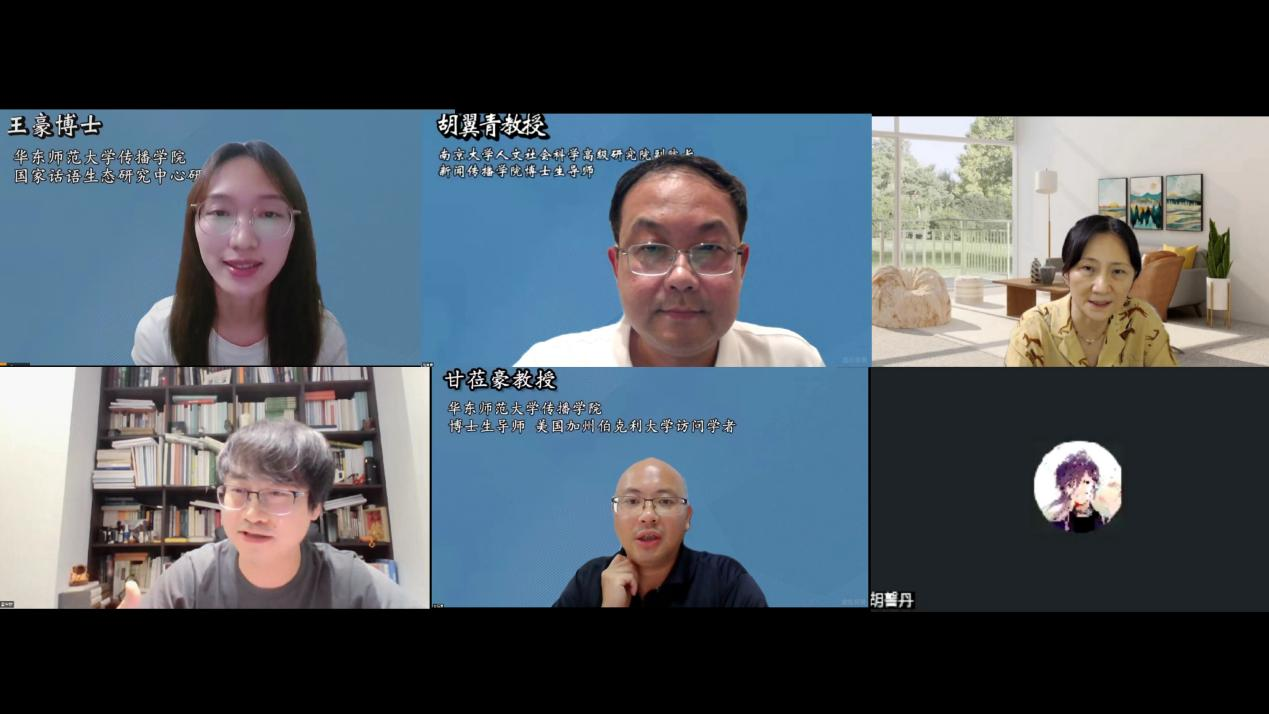

2025年6月20日19时,华东师范大学传播学院第49期三友传播学术沙龙于线上成功举办。本次沙龙以“从二维智能到三维感知:AI觉醒后我们将面对什么”为主题,围绕AI三维空间智能发展对人类生存方式、认知逻辑及社会结构的影响展开了深入探讨,吸引了千余位观众在线参与。

本次学术主题对谈由华东师范大学传播学院2022级博士生王豪主持,南京大学人文社会科学高级研究院副院长、南京大学新闻传播学院教授胡翼青,复旦大学新闻学院教授、复旦大学信息与传播研究中心主任孙玮,华东师范大学政治与国际关系学院教授、政治学前沿与跨学科教研室主任姜宇辉,与华东师范大学传播学院教授、国家话语生态研究中心副主任甘莅豪作为对谈嘉宾出席本次活动。

对谈伊始,主持人抛出第一个问题,即当AI发展出三维空间智能,可以作为一个独立行动者进入到人类生活的物理空间中时,我们能否把它当作一个新的生命体去理解?甘莅豪老师认为从某种程度上AI可以被定义为生命体,比如硅基、金属或数字生命体,因为它具备自我复制和深度学习的能力。在此基础上可探讨其与人类在三维层面意志交往的相关问题。孙玮老师更倾向于将AI视为认知体或行动者而非生命体,因为就目前的情况来说它没有意识和内在生命体验。胡翼青老师赞同孙玮老师的观点,从技术角度强调工程学对人工智能的设计多是对人类智能的模拟,并非真正的生命体再造。姜宇辉老师则从历史和哲学角度出发阐述对3D智能体是否有生命的看法,其从历史角度来看认为如今的AI没有内在动力,其动力源于人类设定的程序,不符合传统生命定义;但从哲学角度来考量的话,生成式AI具有自我迭代和追问能力,或许也能代表着生命的未来,对AI能否被定义为生命体持开放态度。

在对四位老师的观点总结梳理后,主持人进一步提问,随着空间智能和聚生机器人的融合发展,AI将如何感知理解世界,在身体的复归之下,其认知和行动逻辑会发生哪些变化?对这一问题,孙玮老师主要阐述了三点核心内容:首先,AI属于自创生系统,虽然具有认知和行动能力,但没有像人类一样的意识。其次,非人形的具身智能发展才是主要方向。最后,虽然人工智能与人类在外形、内在感知等多方面都不一样,但随着AI渗透到日常生活各方面,人与异类的人工智能将交织形成一种杂糅且共生的生命体。胡翼青老师指出AI在3D空间中的感知和理解将不同于人类,其具身性等不受人类具身那种整体性限定,可作为非人的参照系,构成想象中的他者形象,给人类超越自我带来契机,对此表示期待。姜宇辉老师赞同孙玮老师的前文观点,接着从超人类主义、后人类主义、非人类主义三个阶段抒发己见,超人类主义阶段技术与人的身体相互增强提升;后人类主义阶段身体面临被抽离、取代等情况,要警惕人机边界,守住人固有不能被数据化等的部分;非人类主义阶段强调突破人类生命边界,将其与万物生命打通,形成新生命形态。最后,甘莅豪老师对三位老师的观点进行总结,表示人工智能与人类在具身感知上既有相似又有不同,值得未来深入研究。

关于本次对谈的第三个问题,即AI将如何开展与人的意志交往,重塑人际交往的范式,孙玮老师用“三个合流”阐述其核心观点:一是线上与线下合流,空间智能使线上线下系统融合,全方位渗透到人类生活各场景,认知是具身嵌入语境的过程;二是两种技术合流,脑机接口等体现二进制数字技术编码与基因技术编码相结合,将打破人类中心主义;三是人和机器合流,具身智能出现将推动新的交互形式,改变原有社会关系。姜宇辉老师则从人机情感角度对这一问题做出解读,认为尽管当前机器在模拟情感上已达到很高水平,但本质上说仍是模块化计算、机器式还原,难以达到人类历史上艺术作品所蕴含的情感深度。并且,情感计算将人的情感简化为等级分明的结构,忽略了情感的复杂性和流动性。最后,由甘莅豪老师从交往形式、媒介、空间等多个维度展开深入探讨:人类与AI的交往方式可分为两种,一是嵌入式交往(如脑机结合),二是虚拟性交往(如元宇宙和虚拟数字人)。未来人机交往可通过语言、身体等多种媒介进行,交往对象也将变得复杂且充满想象。此外,在人机交互的过程中还将涉及连线与离线权以及人机主客关系等诸多交往命题。最后甘莅豪老师总结道在当下这个人工智能蓬勃发展的时代,人们既能享受到它所带来的诸多利好,心怀对未来的希望,同时也会不可避免地体会到与之相伴的恐惧。

根据“本质探讨—认知机制—交往变革—社会影响”的递进式逻辑链条,主持人提出本次对谈的最后一个问题:新的智能体将如何重塑我们人际交往共存的世界,改变现有生活的空间和整体城市形态?孙玮老师指出以空间智能为代表的新智能体将触发人际交往新形态,使社会呈现系统性、自动化、虚实交融的状态。具身智能的进一步发展会给物质城市空间机理、人和空间关系以及公共政策、城市治理理念等多方面带来变化。此外,孙玮老师表示未来新智能体的发展或将呈现个体化趋势,推动媒介从分众传播迈向个体化时代。这种趋势不仅将改变城市形态,更可能挑战现有生产关系,创造出人类社会前所未有的新社会形态。

对此,甘莅豪老师认为智能城市影响可从科幻小说呈现出的不同设想来进一步考量,如《1984》式的监视社会,《美丽新世界》式的感官刺激社会以及哈贝马斯设想的高度智能化且理性协商的社会。最后,他亦指出在诸多设想之中,最为理想的便是能够朝着哈贝马斯所倡导的方向发展,因为这种状态既与人类的生命特性相符,也契合机器人的生命力特征。同时,这也是对哈贝马斯交往理论在智能城市中的新探索与期望。

END

文字 | 周佳美

编辑 | 沈钇君

审核 | 杜彬彬