按语

上学期,新闻学系23级本科生开设《摄影报道》必修课,同学们自选选题完成新闻采访和拍摄。经修改完善后,由任课老师挑选优秀新闻摄影作品,不定期刊发。

合租房里的裁缝铺

在上海老城区中华路,一个不起眼的楼栋拐角处,102室的门常年虚掩着。门上没有招牌,门内是一间不足十平米的房间,一张单人床、一台缝纫机、一张裁剪台和成堆的西服布料,共同挤在这方小天地里。房间里总飘着线头碎屑的气味和温热水汽。

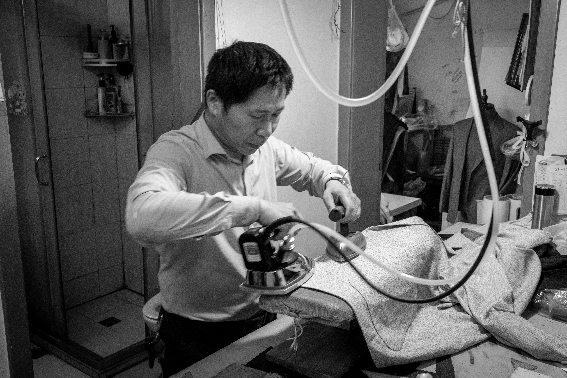

灯光下,蒸汽弥漫,芦师傅正熨平给客户的西服

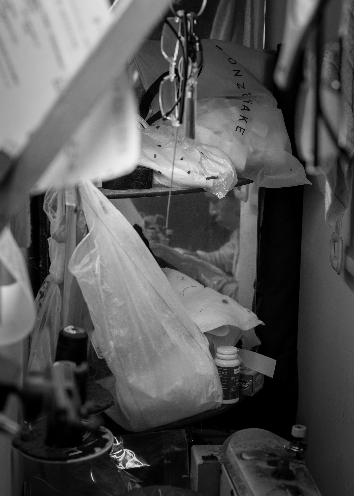

这间102室,既是他的家,也是他的工坊。不到十平米的狭小空间,芦师傅将工作台塞进进门到卧室的狭长过道里。桌面一米高、两米长,几乎占去过道的一半,另一侧空间仅足以容一人侧身而过,每一步都显得拥挤。裸露的电线悬挂着一只破旧的灯泡,冷白的光把台面照得晃眼。台面上铺着一整张泛黄的白布,那些被熨斗烫出的洞眼,早已被芦师傅用边角布料缝合起来,仿佛是他对每个细节的坚持与呵护。布尺、划粉、裁片随意散落,却又整齐有序,每一寸布料和工具仿佛都承载着他对这份手艺的敬畏。

桌面上散落的补丁与剪痕,是一位裁缝长年劳作的证据

他站在台前,小小的身影几乎挡满过道。宽厚的手掌稳稳压着布料,粗大的指节随着尺子滑动,动作干脆、准确,没有丝毫偏差。“做了这么多年了,看这些尺寸就知道在哪儿划线。”他说话时手上划粉一下也没停,仿佛每一毫米早已刻进他的脑海,

这间屋子在中华路明日星城868弄33号,门牌上写着“102室”,没有别的招牌,门常年虚掩着,没有窗户的工作区闷得很,他只在卧室那边留了一扇窗开着,透点风进来。

芦红林是这栋楼的“老租户”,但不是唯一的居民。他与五六个合租人共用厨房和卫生间。拍摄期间,门外不时有脚步声传来,有人敲门取改好的衣服,有人问他能不能改条裤子。“行,放着,我晚上帮你搞。”

芦师傅正帮刚刚送来衣服的邻居改裤脚

“大家都知道我在这儿做衣服,邻居谁衣服开线啦,扣子掉啦,都会来找我。我能帮的都帮,举手之劳嘛。”他说这话时笑了笑,脸上的皱纹随着弧度聚拢,

“做衣服这行,不是坐等单子,是人找你,你就得在。”他说完这句,往合租的厨房走去。

“我中午饭还没吃。”他从工作台离开走向合租的厨房,从灶台上面的柜子拿出一包面条, “我一般都两点以后才吃,我们这一行就是这样,作息很不规律。”

这就是他的日常节奏:工作和生活如缝合线一般交织在一起,不分界限。

尽管生活忙碌,芦师傅还是坚持给家人做衣服。儿子有三套西装都是他亲手缝制的,女儿小时候穿的衣服也几乎全是他做的。如今女儿长大了,更喜欢在网上买衣服,但芦师傅说:“我还是愿意做一点给她,就当留个念想。”

他早已习惯了这样的热闹与孤独并存的生活。房租贵,一个人守着上海,其他工人都在老家的作坊里干活,他负责前端接单、设计与裁剪,再打包发回老家制作,再寄出成衣给客户,芦师傅学裁缝之后,就再也没在外面买过衣服,身上的每一件衣服都是自己做的。

这套“一个人打前站”的模式,是他在疫情后被迫摸索出的生活路径。以前在上海有自己的作坊,后因房租实在撑不住,只得撤回泰兴,如今只保留这间迷你的据点。

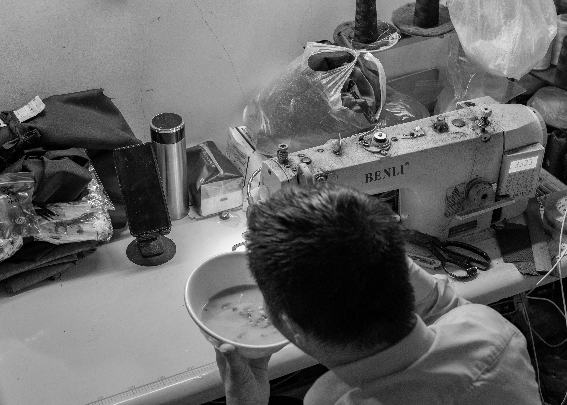

芦师傅在缝纫机前吃午饭,身边是散乱的线轴与剪刀,一天的工作从这里开始,也在这里吃下

“吃面方便啊,十几分钟搞定。”他说着用筷子拨拉几下,端到缝纫机前就开吃了。吃完面,他顺手把碗搁进水池,没多洗,回头又钻进布料堆里继续工作。整个午饭从准备到吃完,不过十五分钟。

少年走沪

芦红林出生在江苏泰兴一个普通的农村家庭,家里人多,地又少。“我们那时家里兄弟姐妹好几个,穷。哪像现在,一个娃娃全家疼得不行。”

初中还没念完,他就主动辍学了。不是因为不想读,而是清楚家里的条件不允许继续念下去。他听亲戚说,上海有个裁缝师傅愿意收徒。那时候,裁缝还是一门“能吃饭”的手艺——谁要是能把衣服做得合身、挺括,就不愁没活干。

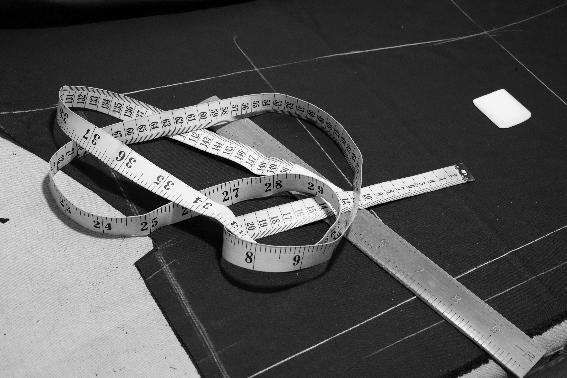

芦师傅做裁缝用了一辈子的工具,一把皮尺,一块粉饼

16岁那年,他第一次离开家乡,踏上前往上海的长途汽车。从泰兴出发,他随身只带了一纸亲戚托人写的介绍信和一双布鞋。

学徒的生活谈不上轻松。每天干上十几个小时,工钱才4块钱一天。坐公交车一趟4分钱,他舍不得花,出门全靠走。

他拜的那位师傅也是外地人,在上海租了间房子,一边做活,一边收徒。三名徒弟挤在最小的一间房里,上铺放衣服,下铺打地铺。白天赶工,晚上席地而眠。刚开始只能做些基础活,练手缝、收眼、翘边,一道道工序全靠针线“练出来”。缝纫机不是一来就能碰的,得熬。划粉划歪了、剪线不稳,师傅会拿布条抽手;吃饭也讲规矩,徒弟得等师傅动了筷子才敢吃,哪怕饿着肚子也不能先动。“那时候讲究‘规矩’两个字。你来学艺,就得认这个。”

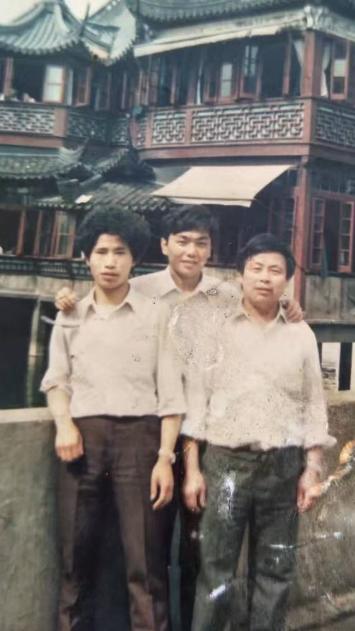

上世纪七十代末,十九岁的芦红林(左)、师傅(中)和师兄(右)在上海豫园留影

那时候做裁缝,不只是手上活难,身份也“敏感”,当年上海禁止外来人员随意工作,没有暂住证就可能被遣返,全靠“口口相传”接单、穿梭在别人家中制作衣服,。 “真的像做地下工作一样,”芦红林回忆说,“不能高调,全靠人介绍。今天在你家做,明天你介绍给你邻居,我再去。做完就得走。”

三年后,芦红林出师,开始“独当一面”。他租下人生中第一间房子,屋里没有门面,没有招牌,就一张案台摆在角落,靠朋友转介绍开始接单。

第一个客户要的是一件藏蓝色的单排扣西服。他量完尺寸,一个人回屋里试了两遍样纸才敢动剪刀。“胆子是做出来的。”他说,笑得有点腼腆。

那年,他十九岁,靠着一双手站稳了脚跟。缝纫机的脚踏板下,那块踩得发亮的木地板,是他在这座城市真正“落地”的地方。

手艺人生

芦红林出师那年,国内的服装市场刚刚起步。那时候西服还不流行,做的多是中山装、裤子、夹克,靠的是手艺,更靠的是口碑。

后来城市逐渐对外开放,上海成为外国人聚集的窗口。一开始他们对“西服”的要求并不高,看重的只是价格。但随着时间推移,他们也变得讲究起来:“以前老外什么都不懂,你做完拿走就行。现在不一样了,线歪一点、领口翘一点,他们都要改。”

记忆最深的一次,是三小时做完一整套西服的加急单。“我师傅那时候在,客户要赶飞机,衣服必须当天带走。”芦红林和师傅两个人从裁剪到缝制全程不停,“连口气都没喘”,做完衣服的那一刻,客户拎起就走。

有时深夜十二点,客户打来电话要求第二天清早交货,他就坐到缝纫机前干到天亮,早上送给客户,下午打个盹接着打板。“这行就是这样,谁都赶,你不赶,他就找别人做。”

芦师傅提着做好的西服,正走在去市场交货的路上。

做西服的活计精细、讲究,一套衣服往往要经过量体、裁剪、打版、缝合、整烫、试身、修改等七八道工序。“每个体型都不一样,胖人穿的是宽松,瘦人穿的是贴身,后背、袖笼、肩斜,一点点都差不得。”

说到这里,他随手拎起一件挂在墙上的深灰色西装,对着灯光拍了拍肩线:“你看到这个位子没?线要顺、布要服。西服穿在身上好不好看,一眼就看这里。”

“有时候走在路上看到别人的衣服,我看一眼前面,再回头看背后,就记住了。这种衣服有客户拿来参考,我心里就有数。”

客户变了,机器也变了。从脚踩缝纫机到全电动,从手工划线到电脑打版,从过去每家都有的缝纫角落,到如今“什么都要高效精确”。但他说:“再先进的机器,也代替不了一个人做事的眼光和感觉。”

如今一套西服,从选料到裁制,他能在六小时内完成,流程快了,标准也高了。客户要得更精细了,“现在掉根线他都回来找你,过去哪有人管这个?”

四十年了,从布尺到剪刀,他身边的工具不断换新,唯独不变的是他的手势——划粉先从左肩起,剪刀落点要避开线纹,车缝线控制在三毫米以内。这些动作,他已经无需思考,每一针、每一尺都刻在脑子里。

芦师傅正在熨平西服肩部,那块熨肩垫是他自己做的,已经用了十多年

针线之间,细缝岁月

现在还愿意学裁缝的人,几乎没有了。

芦红林带过四五个徒弟,最早是出师没多久就开始收人。他教得严,手把手带,裁剪、收眼、打版全都一一过手。后来他不想教了,“太烦,也太累。”他说,“年轻人都吃不了这苦。”

其中最让他自豪的徒弟是周浩。周浩如今在轻纺市场开了一家名为Candy and Jack的店铺,主打外国人定制西服,他们店里大多数衣服仍由芦师傅裁剪制作,“有时候赶单子,我也帮他们做。他们店忙得很。”芦师傅说。周浩回忆道:“他不是那种话很多的师傅,但教你手艺从不藏着掖着,手艺好,人也实在。学徒三年,我学到的就是怎么在平凡的工作中坚持下来,把每件事做到最好。”

“做这行没日没夜的。今天客户说要赶,衣服就得半夜干。你在睡觉,人家在等,你饭都吃不上。”现在回想,那些徒弟大多没坚持几年,转行了、走了,只剩他还在缝纫机前,一年到头地做着“最苦的活”。

“我女儿也说过要跟我学。”他说,“我当时就说,滚蛋,别干这个,好好读书去。”

现在的芦红林,每天仍要接上百通电话。“早上起床,微信响个不停。客户发尺码、发样子、发布料。有时候我还没刷牙,就得开始接单。”

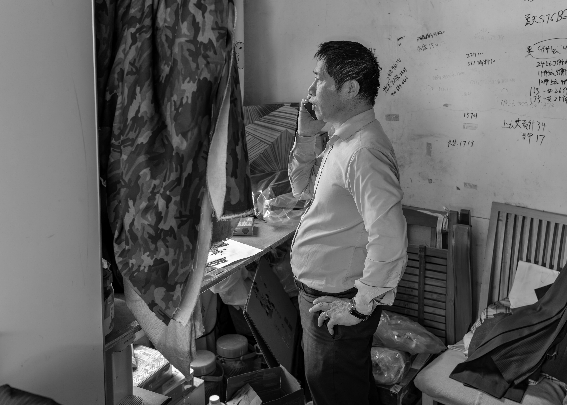

芦师傅站在窗边,与妻子通话,交代工厂做衣的任务,顺便问问家里的情况

他手机里存着几百个客户的资料。有的在澳大利亚,有的是上海高端定制门店,有的是附近小区找他改裤脚的邻居。客户来来去去,有的做了十几年,也有的换了一波又一波。他记得住每个人的身材、习惯、特殊要求,“有的喜欢肩宽一点,有的喜欢后背放松点”,脑子里就像开了一本私人剪裁档案。“这行讲究的是信誉。你做得稳,人家自然信你。” 他说得平静,但每当提到“别人觉得我做得好”时,他的语调总会轻微往上扬,像是藏不住的一点骄傲。

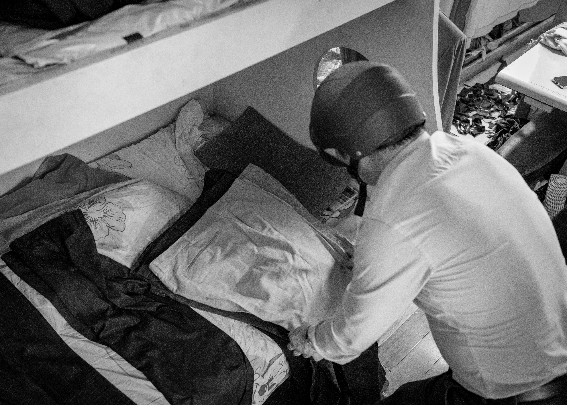

芦师傅检查最近几件准备寄往澳洲的定制西服

他曾经也开过门店,在高档定制街区里租了铺面,砸下几十万搞装修,后来亏了。“生意不好撑不住,房租一个月好几万,最后亏了三百万。”他吸了口气,“还是现在这样好,做自己会的,不欠别人。”

狭窄工作间一角,镜中倒影里的裁缝正埋头做衣

夜里十点,门口喧嚣的马路也渐渐安静下来,楼道的灯灭了。芦红林的那间小屋还亮着。灯泡悬在工作台上,白光晃眼,墙上的西服影子投在案板上,像像一段未完成的剪影。

半夜,芦师傅在缝纫机前赶工客户急用的西装

他刚送走一个来取衣服的客户,又坐回案边,把一块藏青的面料展平。剪刀的轮廓斜斜地压着布角,划粉已经准备好,手机震动响了一下,他看都没看,继续把布尺贴着边缘压下去。

“明天还要去送一趟。”他自言自语地说,没抬头。

卧室那头的窗户开着,六月的风不大,吹不动那盏灯,只吹起案边的几根线头,微微颤着,像是衣服上还没锁紧的针脚。

他说,自己已经不太会“闲”了。一闲下来,反倒不踏实。

芦师傅在整理当天要送的衣服,由于室内太挤,只能摊在自己睡的床上

这一生,他做过上万件西服,见过数不清的客户,也错过了许多。有人走了,有的号码失联,有的朋友拆迁后再也没见过。他没拍过几张做衣服时的照片,也很少留下成品照。他说:“没时间,也没这个讲究。”

但他记得每一件做过的衣服——从布料到扣子,从哪一寸加了余量、哪一道线收得紧。他也记得自己的案板磨掉了哪一角、尺子缺了哪一块、最喜欢的那把剪刀已经用到第七年。

他说:“我做得再久,也没说想退休。还有人找我改裤脚,我就还得在。”

End

图文| 23级新闻学 郑博文

编辑| 陈佳琪

审核| 杜彬彬