编者按

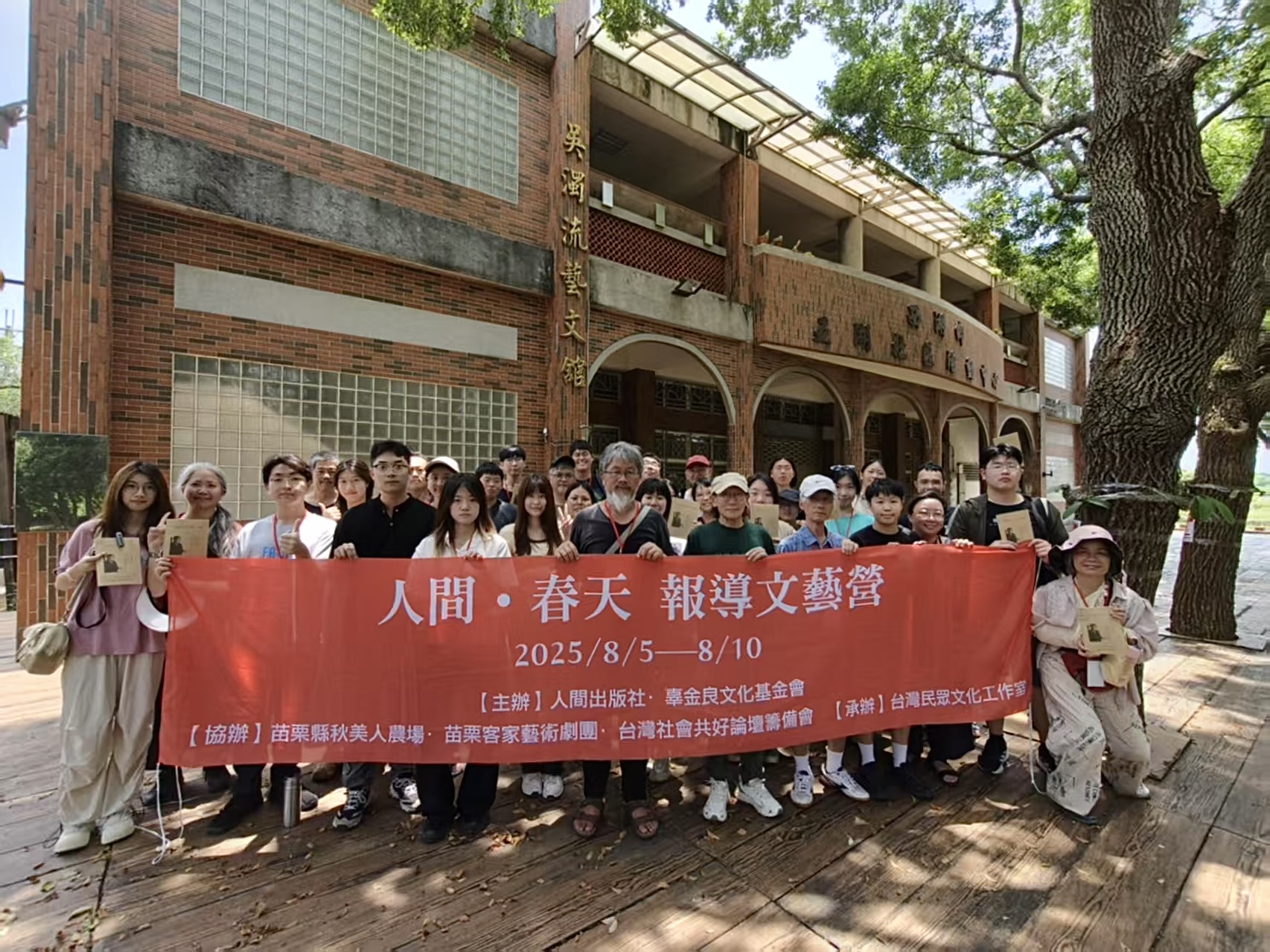

2025年适逢中国人民抗日战争胜利暨台湾光复80周年,延续“两岸春天报导文艺营”这一我校两岸交流品牌活动,传播学院与台湾辜金良文化基金会等单位合作举办了第四届活动 。本届活动邀请了我校四位在读台湾同学就地参营,分别是传播学院的林修琪与陈宗爱、中文系的张伟婕及外语学院的唐诗涵 。

本届文艺营于8月5日至10日在中国台湾省苗栗县举行 ,通过学术讲座、田野调查与人物访谈等形式,引导青年探寻台湾同胞的爱国历史足迹,深化民族认同 。活动结束后,四位学生共同撰写了两篇报导纪行 ,详实记录了六天营队期间的见闻与心得感悟 。

山林的回响:追寻历史足迹

山路蜿蜒,薄雾笼罩着南庄的清晨。脚下的土地静默,只有偶尔的虫鸣与流水声缠绕。8月8日上午,正值台湾父亲节,两岸春天报导文艺营的营员们继续民众史踏查的脚步,一早便抵达莲座宫。在莲座宫的对面,蓝博洲老师指向远处树林茂密的山峦,告诉我们,那就是当年左翼地下党人在逃亡途中开读书会的“神桌山”,因中间平直两端翘起,像神桌一样而得名。

从莲座宫看向神桌山

在地理环境上,苗栗地区山脉复杂,溪流多曲,山林绵密,自然条件有利。而且当地农副业发达,农民多种香茅草并从事烧炭,需要大量的生产劳动力。客观条件上,也有助于台湾地区共产党人的发展与活动。因此,从桃园、新竹转移到苗栗地区的组织,就在这里重整、学习,继续后续工作开展。

沿着三湾大河底一路向前,神桌山的步道来到了我们脚下,山上的某处,便是地下党基地暨干训营旧址。行走在神桌山步道,头顶郁郁葱葱的林木将我们遮蔽,脚底的石板路上生长着细小的苔藓与枯枝败叶。看得出来,这里鲜少有人踏足。“他们在这里读《新民主主义论》《论共产党员的修养》,讲历史、讲近代史,讲接下来具体工作该怎么做……”蓝博洲老师讲述道。

营长蓝博洲向营员们讲解

重走先辈们走过的路,像是踩进时间的褶皱,感受到的是一种沉甸甸的温度。华东师范大学中文系的张伟婕表示,在莲座宫望对面山峰时她感触不多,直到亲身徒步上神桌山,酷暑中人人汗流浃背,爬到半路已有些体力不支,她说:“难以想象当年前辈们在逃亡那样艰苦的条件下还坚持爬上山峰进行读书会,是怎么样坚毅的意志和精神才能做到。”

爬至半山,82岁的汪立峡老先生和年近80的吴俊宏老先生许是回想起自己曾经的革命岁月,不禁唱起了《国际歌》,激昂的歌声回荡在山林中,历史仿佛不再是书本上的文字,而成了可以触摸、可以听见的回响。

两岸春天报导文艺营神桌山步道合影

历史的再现:从影像到剧场

下午的时光转向影像与言说。纪录片《红色肃清大河底》《掌声响起——辛奇导演回忆〈壁〉的演出》《如果我必须死一千次》让我们清楚地看到个人命运是如何被时代暗流裹挟。一名左翼党人在逃亡期间写下“遥望神山恨悠悠,旧日穷途眼底收。大好河山今还在,满腔热血付东流。”那是台湾“白色恐怖”历史的悲歌,是一代左翼革命党人未能实现抱负的惋惜与感慨。白底黑字的枪决名单在纪录片最后不徐不疾地滚动,无声而有力。

剧场导演王墨林与营员们一同观看了这些影片,他一开场,便分享了观看纪录片后的沉重感受:“看到这样的片子,以此了解以前的那段历史,了解台湾的那些左翼前辈,经历过‘白色恐怖’那么艰难的过程,面对的是生死边缘……但是跟现在政治气氛对照的时候,就觉得他们的革命、他们的牺牲,好像最后就只是成了一卷卷胶片。”讲到这里,他不禁哽咽,“现在社会很多人不说是忘记他们,而是根本不知道,也不知道台湾曾经发生过这样惊天动地的左翼运动。”

王墨林《关于剧作家简国贤流亡生活的演出构想》讲座开场

在他的讲座《关于剧作家简国贤流亡生活的演出构想》中,王墨林老师聚焦于“报告剧”这一形式,探讨如何再现真实历史并激发观众共鸣。他指出报告剧是真实的历史再现,其价值在于重现史实并激发观众共鸣。在创作中,戏剧讲师既是叙述者,也是诠释者,需要忠实历史并引发情感共振。面对流亡与压迫等题材,如何在抽离现实的同时保持真实感是一大挑战。他还提到,剧场不仅是演出空间,更是历史与现实交汇的场域,观众可在其中获得理解与反思,重建与历史的联系。

王墨林老师也分享了在积极探索的新实验剧场形式。他尝试将当代艺术的思考方式融入戏剧创作,打破既有的表演框架,强调想象力在舞台上的关键作用。讲座后,“后来者剧团”带领营员进行了类似的戏剧表演形体练习活动。大家根据文本资料体会情绪,做“扔纸团”的动作;模拟置身逃亡的竹林中,自由表现如何隐秘地前进;一人扮演群众,另一人扮演左翼党人,紧跟对方动作,进行“双人模仿”练习。剧团成员指出,深入群众并非易事,唯有真正理解,才能真正融入。

夜幕降临,烤肉架上的火光把大家拉回到温暖与笑声中。营员们分组进行烤肉,协作间增进了彼此的交流与感情。凝聚众人的不仅是炽热的炭火,还有歌声。老一辈们纷纷献上拿手曲目,连歌声中也带着浓厚的乡愁。张万康老师唱起《歌唱祖国》,引起现场的共鸣。大家铿锵地合唱着,相视而笑着,现场气氛热烈而融洽,歌声也越发嘹亮起来。

烤肉与唱歌

土地的歌声:从文学到篝火

8月9日,文学与影像的记忆,与行程交织,勾勒出别样的体验。上午,营员们穿行在西湖乡的云梯书院,感受台湾作家吴浊流笔下《亚细亚的孤儿》原型地景的沉默与张力。吴浊流本名吴建田,字浊流,因撰写“论学校教育与自治”一文,对日据当局教育政策痛下针砭,遭当局侧目,辗转迁于西湖乡四湖公学校、五胡分教场等偏僻地区,十五年之久。在这期间,他将艰辛的生活与生命历程转化为写作的养分,他的文字始终紧扣台湾人民的身份认同问题,映照出深刻的社会关怀。

吴浊流纪念馆部分展品

行程继续,营员们走进四湖刘家客家古厝,触摸斑驳的木雕与墙面;在五湖武秀才老宅,打卡侯孝贤《悲情城市》的电影外景;远眺五湖土地公庙与铜锣刘家,追寻《冬冬的假期》留下的影像痕迹。文学和电影不只是简单故事,它源自土地与人们的呼吸。

侯孝贤《悲情城市》电影场景

蓝博洲老师与林灵老师的住所就在附近,营队一行人便徒步前往。推开大门,屋内摆满了各类书籍,诉说台湾,也讲述历史。书房的墙壁上贴满了蓝老师从不同书籍中剪下的资料,关于革命、关于祖国的记载。正是在这样充满祖国记忆与台湾乡土气息的环境中,一部部关于扎根台湾人民与历史的著作得以诞生。文艺营营员表示,对蓝老师数十年如一日的坚持深感敬佩。

下午的旧山线铁路、龙腾断桥之行,让时间再次延展。站在台湾铁路最高点胜兴(十六份站),风声、铁轨像在与山谷对话。龙腾断桥的景象令人震撼,断裂的红砖拱桥静静伫立在山林之间,残缺中带着历史的厚重,这是大地与时光的力量。站在断桥旁,让人不禁想起1935年与1999年台湾的两次大地震。大自然在顷刻间摧毁了人类的工程,却也留下了这样一处历史见证,提醒着后人既要敬畏自然,也要珍惜当下。

台湾铁路最高点胜兴车站龙腾断桥北端

明月当空,营员们围坐在营区空地。台湾知名建筑师谢英俊《我在两岸灾区造屋》的分享,让我们看见建筑与人心的双重重建。他提出使用当地建材“协力造屋”模式,曾协助921大地震、四川大地震等家园重建工作;他扎根乡土,用建筑与人民生活、社会紧密结合;他深入灾区,用双手带动乡亲们重建家园,展现了建筑师最朴素也最伟大的社会责任感。“我第一次知道有能让农民们自己动手,建造出他们想要的房子这样的形式,让我感觉很触动也很震撼。”台湾淡江大学中文系的邓美琳听完讲座后说道。

谢英俊《我在两岸灾区造屋》讲座

如果说谢英俊老师的“协力造屋”是在重建家园的物理空间,那么紧接着在篝火晚会上,杨祖珺老师的歌声,则是在重建一代人的精神与记忆空间。

讲座之余,营地的篝火已被点燃,熊熊燃烧着;火星四溅,“青春战斗曲”的主题晚会也随之开始。文化大学大众传播学系副教授、台南艺术大学音像记录与影像维护研究所副教授杨祖珺,她是1970年代“唱自己的歌”校园民歌运动重要发起人之一,发行唱片收录《少年中国》《美丽岛》等。杨祖珺老师为我们唱起母亲当年教她的歌,那是一曲曲承载乡愁的旋律。

杨祖珺“青春战斗曲”主题晚会分享

透过这些歌声,我们得以触摸台湾民歌运动的脉络,也聆听到祖国大陆抗战歌曲的回响。《我的祖国》《黄河大合唱》在营地回荡,与悬挂在场地周围的“原乡人的血必须重返原乡”“反对帝国主义破坏两岸关系”等布条交织,这些历史沉重之余的生命回响,深深扎根于中华民族的土地。

晚会尾声,苗栗优乐合唱团登场献唱三曲。成员皆为苗栗在地居民,她们以热情歌声与真挚笑容,为营队增添温暖与欢快。音乐声落下,感动仍有余音。歌曲作为媒介,不仅寄托了人民对祖国的深情,也传递着民族精神,连接着两岸共同的记忆。

苗栗优乐合唱团歌唱《美丽岛》

随着营队活动的进程即将进入最后一天,各小组在篝火晚会后紧锣密鼓地准备明日成果发表的内容。深夜营地寂静,只剩风声、蛙叫与虫鸣做伴。营员们或写下心得体会、感想感悟;或整理素材、剪辑影片;或将照片与文字结合,制成简报。灯火未熄,直至天色渐明。

一颗种子的约定:收官与延续

8月10日,报导文艺营迎来最后一天。

上午的成果发表会上,五个小组轮流汇报展示,交流这六天的见闻与感悟。有营员指出,真正的文艺就是要走进民间,反映现实,在访谈农民与移工的过程中,体会到“历史”活生生存在于劳动者的生命经验之中;也有营员反思,过去在台湾课本上学习的台湾史往往经过漂白切割,而在营队里的学习,让他们看见了那段被扭曲折叠的历史;有生活在上海的营员坦言,成长中与这段历史的距离遥远,而此次营队让她对白色恐怖时期的牺牲者与家庭遭遇有了更深的体会。

文艺营营员成果心得分享

“真是太好了。”小组汇报结束后张伟婕默默感叹,她在心得中写道:“真是太好了,有这样一群为志向前赴后继,不懈努力的前辈们;真是太好了,有这样一些有着共同理想的同伴们,我们一起高歌,一起写作,一起奋斗……是的,终有一天,我们的理想和信念将会实现,大家也都会前往想要到达的彼岸……”

实地探访让学习体验更具临场感,仿佛让人回溯到那个人心惶惶、地下党人四处流亡的年代。亲眼所见的遗迹与现场讲述,使营员们在感慨万千之余,对历史的真实与厚重有了更直观地体会。此次活动不仅让营员们对台湾地区那段鲜为人知的抗争史有了更深入的了解,也激发了更强烈的好奇心,渴望去探寻更多关于当时人们的生活细节、心路历程与抗争故事,从而在历史与两岸现实问题之间建立起更深的连接与思考。

最后总结时,蓝博洲老师表示,营队虽已告一段落,但“两岸春天”的活动还将继续进行。新的实践正要展开。他期许营员们能继续深入整理这几天的踏查成果,将报导与影像作品付诸完成,并由人间出版社出版后,带入校园与社区举办分享会,把报导文艺营的经验带向更多地方,延续民众史书写的工作,揭露并批判历史被“台独”意识形态所操弄的谬论。

午后,营员们依依惜别,队伍陆续散去。山风轻拂,象征新的季节与新的希望。火苗于春天发芽,火光在人间发热。尘封的历史总会被点亮,两岸的隔阂也会被我们共同的记忆抚平。台湾光复80周年之际,我们来到苗栗,重新学习左翼地下党人的相关历史,踏查台湾民众史和劳动现场,构筑两岸历史与现实的桥梁。记忆的种子已然埋下,将在新时代的土地上继续生根发芽。

片名:他们为什么歌唱?第四届两岸春天报导文艺营纪实

脚本:陈宗爱、邓美琳(淡江大学中文系研究生)

拍摄:陈宗爱、吴佳锜(华侨大学新闻与传播学院广电系本科生)

剪辑:陈宗爱