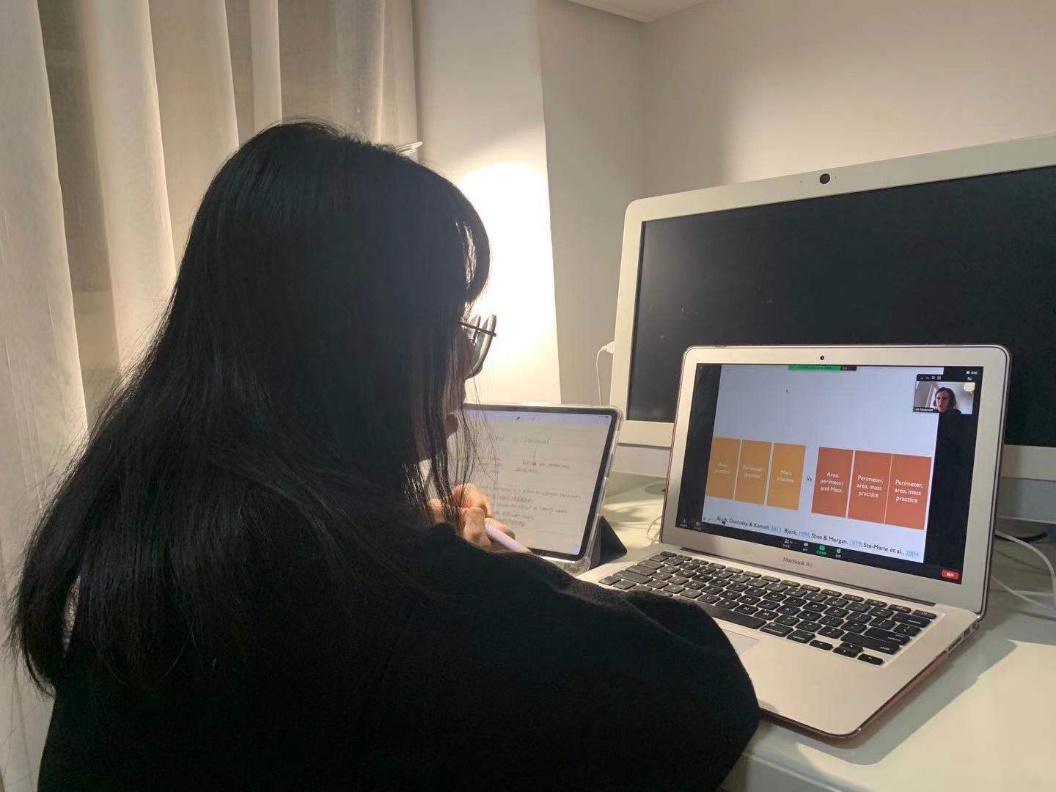

上网课前,邢小琳看完了老师发的预习资料。iPad上有她做的笔记,中英夹杂,红、黄、蓝3种颜色清晰明朗。因为网络不太好,邢小琳不得不常常停下笔,联系前后文判断着某个单词。

一个人,一台电脑,几本书。在国内绝大多数学校都开启线下教学的时候,邢小琳和她的许多留学生同学一样,仍然继续上着网课。

疫情爆发半年后,7月,全球高等教育分析机构QS (Quacquarelli Symonds) 开展了一项对全球30000多名准留学生的调研。超半数人肯定留学计划受到了疫情影响,但最终决定取消留学计划的只占不到一成,中国留学生仅有4%。

2020年的一场疫情,打乱了留学生们原本按部就班的求学计划。无论身处国内还是国外,无论选择了何种学习方式,他们或多或少都感受到体力和心态上的双重考验,从困境中突围而出,坚持着自己选择的梦想。

(邢小琳正在参加“认知心理学概论”的网络研讨会。)

无法放弃的留学之路

不高的个子,大眼睛齐刘海,稚气未脱的脸庞。按照原计划,年底就会踏上去英国的求学之路,成为伯明翰大学教育学专业的大一新生。而现在因为疫情,邢小琳只能暂时留在家里等待新的通知。

9月16日,教育部宣布将采取一系列举措,解决受疫情影响的出国留学生的现实困难,包括开放90个国内高校中外合作办学项目以及内地与港澳台地区合作办学机构和项目。而早在9月10日,邢小琳的升学指导就在家长QQ群里发布了“苏州市西交利物浦大学将开放国内合作项目”的通知。

邢小琳站在了一个交叉路口。“很迷茫,原本很明了的未来突然多出了一条路。”没主见的她,戏称自己有“选择恐惧症”。点杯奶茶都不容易,遑论足以改变人生轨迹的取舍。

作为寄托了家庭希望的孩子,决定未来的个人选择添上了家庭的分量。因为意见分歧产生的压力,让本就摇摆不定的她更纠结了。

邢小琳的爸爸在看到消息之后很愤怒:“怎么现在又出来这么个政策,那还花那么多钱读国际部高中干什么?”不同于爸爸的坚决反对,妈妈有些动心,觉得留在国内未尝不是好事,“省钱省力又安全,也离家近”。

最支持的人是外婆,她恨不得邢小琳能明年参加高考,读国内大学。“我当时初中毕业准备念国际部,外婆就很不理解出国有什么好。”邢小琳的亲舅舅定居在上海,虽然离苏州也不远,但因为工作忙碌,一家三口也只有逢年过节才回来。“外婆舍不得我出去。”

在妈妈和外婆的眼里,女孩子能够离家近些总会是更好的。而且,邢小琳的妈妈觉得疫情形势难以预料,“万一四年都在上网课咋办?”

但最终,毕业文凭的含金量促使她做出了最后选择,因为读完国内项目只能拿到利物浦大学的文凭。《2021年QS世界大学排名》里,伯明翰大学位于87名,而利物浦大学在181名,差距不小。邢小琳也记得,8月11日那天,她在知道自己录取伯明翰大学后欣喜若狂。

而且在她眼里,不出国就意味着“三年的雅思都白考了”。

邢小琳的书柜里还放着高中三年的一排排书本。雅思考试的辅导资料占了大半,夹着做过的模拟卷,几本单词书的页边已有了磨损。邢小琳一共考过5次雅思,每次2070元,还有一次1400元的成绩复议费用。无论是钱,还是为之付出的精力,都足以让她觉得“不甘心不出国”。

(邢小琳的书柜,大多是雅思考试的复习资料。)

尽管未来不知道多久都要一直上网课,尽管在妈妈和外婆的话曾经也让她动摇。但邢小琳说,她还是无法放弃曾为之付出一切的留学梦。一起商量之后,家人也最终同意了她的决定。“据我所知,最终去申请国内合作项目的只有2个人。”与多数曾纠结过的同学一样,邢晓琳最后还是选择在家上网课,一边等待着学校的新通知。

“既然选择了,就要走下去”

2019年高考失利后,李玥决定参加德国预科项目。355分,高出江苏文科的一本分数线16分,但却是低于她正常水平约40分的成绩。李玥填了志愿,但不出所料,她“不太满意录取结果”。

一场考试,否定了高中三年曾取得的成绩和付出的努力。深夜,李玥翻出了一叠朋友们在她去年生日时送的祝福贺卡,上面的一句句“高考加油”,此时却显得格外刺眼。

高三下学期,因为巨大的学习压力和高强度的作息,李玥几近崩溃。她也知道身边有几位高考失利的同学选择了复读,但李玥说,“她很难摆脱这次的心理阴影,在第二次上考场时发挥好。”因此她并没有考虑过这条路。

李玥妈妈的一个朋友向她介绍了德国预科的这个项目。听了宣传讲座后,她动心了。去留学,就能“再给自己一个选择未来的机会”。李玥对德国有种莫名的好感,在她眼里,德国人大多挺“严谨”,符合自己沉稳细心的特点。更重要的一点是,参加完预科项目后,正式进入公立大学后就不再收取学费,这对于李玥这样的普通家庭而言很诱人。

2019年8月,正是南京最炎热的时候,每天的气温都直逼40度。她只身来到江苏国际预科学院学习基础德语,为年底去德国预科学院的柏林校区做准备。

窗外,梧桐树上蝉鸣阵阵;窗内,包括李玥在内的一群学生在这里日复一日地上课、复习、考试。从头开始学习一门语言绝非易事,在同龄人正享受高考后的狂欢时,她仍过高中的作息时间,拼命汲取着知识。

江苏省南京市江苏国际预科学院,李玥在听讲座。老师正在讲解“Bauhaus”(包豪斯思潮)。

2019年12月2日,她搭上飞往柏林的飞机,一个人远赴异乡。留学的生活并不轻松,每天上课、做饭、洗衣、复习、睡觉,大把的时间是一个人度过,曾经总是嘻嘻哈哈的她话也越来越少。曾经朝夕相处的老同学们都各奔东西,开始了自己的新生活。李玥也认识了几个中国朋友,但初来乍到,“都有自己的生活和想法”,没有人有义务陪她消化偶尔袭来的坏情绪。

李玥慢慢习惯着孤独,学着自己照顾自己。“洗澡会听歌,一个人走在路上会听歌,做饭也会听歌。好像我的生活离不开音乐。”戴上耳机,似乎就能暂时忘了现实中的不顺心。李玥是防弹少年团(BTS)的忠实粉丝,朋友圈的壁纸也是他们的海报,“我偏爱欢乐的歌曲,听完真的整个人都充满了力量。

总有一些时刻可以很容易触动思念的弦。因为用不惯这里超市卖的卫生巾,李玥妈妈知道后,就寄了一大箱国内的过来。每次爸妈要寄包裹,李玥从第一天就开始期待。等到看见来自家里的东西时,就能够想象爸妈打包时的样子。很幸福,又有些伤心,“难免就会想家。”

刚来德国时,李玥有一场考试需要的复习资料没有带过来。爸妈知道后,牺牲自己的睡眠时间,一页一页地手动扫描完两百多页的书。

2020年1月23日,正值武汉“封城”和火神山医院开工的第一天。疫情爆发以来,她每天都在关注着国内新闻。李玥一个人坐在在从法兰克福回柏林的ICE列车上,毫无征兆地流下眼泪。无声无息,停也停不下来。还有两天就是合家团圆的大年三十了,她却身处异乡。“突然就想到了最近处在水深火热中的家人朋友,现在却连一起吃顿年夜饭这样曾经万分简单的事都没办法做到。”

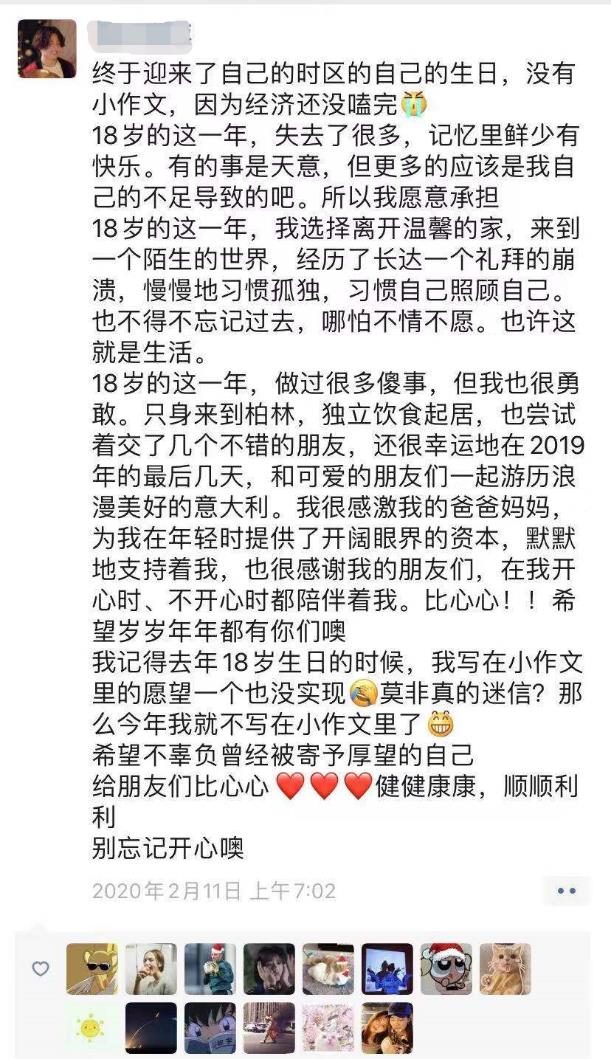

(生日这天,李玥在朋友圈里发了一段心里话。)

如果没有疫情,李玥本打算寒暑假都会回国。每隔一段时间,思念就像潮水一般涌上心头。虽然每天都会在手机上和父母分享生活趣事,也会打视频电话,但时差和距离总是冷冰冰地摆在那里。

李玥说,很多同学在这一年里都回过国了。暑假时她也想过,结果申请大学耗时太久,还有租房、延签证、办保险等琐事。又加之昂贵的机票和未知的感染风险,李玥没能踏上返程的路。而且,9月还有一场歌德学院的C1考试。“这个考试必须要去现场,但回了国不确定的因素太多,怕耽搁了。”因此,整个暑假李玥都留在德国,一边备考,一边为大学生活做各种准备。

2020年6月25号,她收到了FSP(德国预科结业考试)的成绩单。“很紧张,很害怕。如果再次失败就真的没办法了。”不过,这次她得到了一个出乎意料的高分。李玥迫不及待地用手机把喜悦分享给父母和好朋友,“手都是抖的,太激动了。”

2020年9月她正式被波恩大学的农学专业录取,这所大学在USNews世界大学学科排名位列全德第3、全球第63名。无论是疫情带来的不确定感,远离故乡的孤独,还是学业上的空前挑战,都曾让她茫然无措、几近绝望。但这一刻,李玥觉得,自己终于从所有黑暗中走出来了。“这一年多的付出都值得了,我又重新证明了自己的能力。”

短短一年,李玥就从无忧无虑的孩子,变成了不得不独自承担一切生活暴击的大人。“但既然选了这条路就会全力以赴,我不想辜负那个曾被寄予厚望的自己。”李玥认真地说。

一片屋檐下的两个世界

10月29日傍晚,深秋的苏州空气微凉。不到6点,天已经黑透了。邢小琳看了一眼手机屏幕上的时间,坐在书桌前打开了电脑和iPad,准备进入ZOOM会议参加“认知心理学概论”的Online Seminar(网络研讨会)。

冬令时的中英时差为8个小时,因为课程全都安排在英国的上午,邢小琳总是需要在晚饭时上网课。

6点整,主讲人Lila老师的笑脸显示在了ZOOM会议的右上角。属于学生们的位置上只有白底黑字的名字,他们都不愿意打开摄像头。因为不太顺畅的网络状况,Lila老师的面容和声音常常毫无征兆地定格甚至消失。一整节课,ZOOM会议一共卡了4次,有一次甚至直接闪退了。邢小琳有些焦虑却毫无办法,只能在等待时“啪嗒、啪嗒”地按着圆珠笔帽。

暑假时,邢小琳每周都有两三天会和父母一起去外婆家吃晚饭。但开学后,她只能偶尔在周末抽出一天。一个星期一,外婆没打一声招呼就来到邢小琳家里。后来她才知道,是因为网课的时间冲突,所以她没法像以前一样。从此,外婆每周都有两天在下午坐公交或打车过来,做一顿丰盛的晚餐。“平时爸妈都要六点到家后才做饭。外婆来的时候,我就能提前吃,还吃的更好。”邢小琳笑着说。

今天正是外婆来邢小琳家的日子。下午四点多,外婆就提着在菜场里买好的菜进了门,还带了一大盒自己在家精心准备的拿手好菜,五香鸡爪。五点半,邢小琳坐在桌前吃着外婆为她提前准备的一人份晚饭:红烧肉、清炒茼蒿、韭菜炒蛋和两个鸡爪。

上课上到一半,吃完饭的外婆悄悄走上了楼。见书房的门缝里透出一丝灯光,就轻轻地推开虚掩着的门往里看。“平常么怕打扰她学习,她爸妈也说了。今天见有人来了,就想顺便看一眼。”正在认真听课的邢小琳并没有发现,外婆没有说话,又蹑手蹑脚地离开了。

冯一清在美国南卫理工大学读大二,也是一位因疫情而在家上网课的留学生。他每天都过着被美国留学生们戏称为“阴间作息”的日子。

南卫理公会大学所在的德克萨斯州位于美国中部,所以冬令时的中美时差有14个小时。他最晚的课要上到凌晨2点,常常3、4点才上床睡觉,直至中午起床。9月24日4点12分,冯一清发了一条朋友圈:“见惯了凌晨四点的城市”。他的微信朋友圈里,有一半内容的发布时间前缀都是“凌晨”。但是常人难以想象的昼夜颠倒的作息时间,对于开学将近3个月的冯一清来说,已经能够适应。

(10月30日晚9点,冯一清开始上今天的第一节网课。)

不过也会有特殊情况。冯一清回忆起那次“惊心动魄”的考试经历。10点结束的常微分方程考试,他定了8点的闹钟,结果醒来后又睡着了。一睁眼,手机屏幕上的“9:34”着实把他吓了一跳,顾不得洗漱吃饭就急急忙忙地打开考试网站。他苦笑道,“现在成绩还没出来,估计能有五六十分就不错了。”

冯一清的父亲工作日时都在镇江工作,母亲每天早上七点半去上班,傍晚回家。“他们不会多管我,我也尽量不去吵到或麻烦他们。”虽然住在一起,但因为完全不同的节奏,冯一清和父母的生活似乎被一堵无形的墙隔开了。

在冯一清的记忆中,父母几乎没问过他的成绩。上网课的时候,卧室的门也从未被推开。“可能因为我是男孩子吧,我基本是被‘放养’着长大的。”今年5月,当时还在美国的冯一清跟父母说了想要回国的念头,父亲也只是说“3万块,你自己买机票、打点好,实在没法回来,就一个人在美国注意点。”

他一天只吃两顿饭:下午1点和晚上8点,父母对此也没有什么意见。有时他们会从爷爷家打包做好的饭菜,或者冯一清就自己煮点速冻水饺或面条。也有兴致颇好的时候,他会打开B站放在灶台边,跟着烹饪教程学习做饭。冯一清指着桌上切好的水果笑着说,“这是今天我妈因为有客人来才准备的,平常都只是告诉我一声,我再自己弄。”

10月30日是星期五,冯一清从9点到11点要上两节课。等到上完课时,父母已经正在洗漱、准备就寝了。虽然明天是周六,但冯一清并不准备现在就睡觉。他解释道:“如果想保持每节课都不困,那就不要轻易改变生物钟。”

将近12点离开冯一清家时,城市已从喧嚣恢复了寂静,小区里灯火零星,路上偶有三两行人。冯一清仍在复习着之前的录播视频,脸上并无倦容。而属于他父母卧室的那盏灯,已经熄灭了。

尾声:在未知中继续等待

2020年10月29日,德国正式宣布从11月2日起在全境实施包括关闭大部分公共设施、餐饮娱乐场以及限制个人出游等在内的多项措施,这已经达到年初第一波疫情期间的封城力度。

她的手机镜头记录了疫情之下的波恩,公交车上所有人都佩戴了口罩,往日熙熙攘攘的科隆大教堂前只有三四十个游客,而且也都带着口罩。严峻的形势让市民们倍感压力,离她宿舍最近的Edeka超市的生活用品货架上,大包装的厕纸成为紧俏物资被一扫而空,售货员们正在加急补货。疫情刚开始,母亲就寄了将近200个口罩,现在她也开始增购起防疫用品,所幸不难买到。

11月2日也是李玥所在的德国波恩大学正式开学的日期,但是因为“封城”,除了一门化学实验课,其他课程也都是网上直播进行。“虽然学校说尽量为我们组织线下课,但估计悬。”

(疫情之下的波恩,Edeka超市货架上被抢空的厕纸和公交车里戴着口罩的人们。)

相较于英语国家的留学生,李玥无疑面临着更大的挑战。“一年的德语学习还是不够,同学都是德国人,老师语速也比较快。”不过,李玥觉得在刚入学时有一段上网课的经历也挺好的,这对于口语一般还有轻微社交恐惧症的她是个过渡期。因为波恩大学是开放式校园,她原本需要往返于各个教学楼。所以“上网课”对于人生地不熟的李玥来说,也更加省时省力。

对于本科毕业的高要求和人数上的严格把控,是德国大学的传统,也是李玥的烦恼。“现在初始阶段就不太能跟得上,以后也会越来越难。”每节课,她都会做大量笔记,再在课后找时间复习。学业上的压力不可否认,这相当于她需要花双倍的时间学习。

11月28日,中国驻德大使馆官方网站发布关于调整赴华航班乘客持“双阴性证明”登机做法的紧急通知,宣布自12月1日起除了需要出示登机前48小时内完成的双检证明原件,同时需要出示向大使馆申领的健康码。但是,李玥却没有像一些仍在国外的留学生一样,时刻关注着回国航班信息和相关政策。“好久没关注机票了,反正也回不去。”

去年来到德国的李玥已经一年都没有回家。但是3月19日考完试,4月12日开学,除去跨国需要的隔离时间就所剩无几。李玥笑着说,她已经从多愁善感的“林黛玉”被磨砺成了无坚不摧的人,不会再去抱怨这些无法改变的事,“总会好起来的。”

对于冯一清来说,疫情带给他的是在就业上的未知。即便疫情结束,全球就业市场受到的影响却可能长达几年。美国劳工部数据显示,自3月中旬到4月底,全美总失业人数超3000万人。随着经济重启,劳动力市场渐渐有所改善,但近期申请失业救济人数仍居高不下。美国每天持续飙升的确诊病例数量,也让冯一清感到一丝危机和迷茫。

他的书桌上摆着一只德州仪器公司生产的计算器。德州仪器(Texas Instruments)总部位于德克萨斯州的达拉斯市,主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。这是冯一清的梦想公司,也就在他的大学附近。“如果毕业后能有一段在知名度高的公司的工作经验,肯定比直接回国的留学生有优势。”

去年暑假冯一清办好了5年的学术签证。按照原计划,本科毕业后他会找份实习工作,最好是正式入职。但现在,他察觉到了疫情带来的后遗症。“美国一大群人失业,本就应接不暇,怎么会愿意给我们分一杯羹?”

冯一清说,他有几个快毕业的学长想寻找留美机会,却四处碰壁。“而且美国大选之后可能要颁布新政策,也会影响到我们,一切都不好说。”

(应受访者要求,文中邢小琳、冯一清、李玥均为化名)

图文:王婧璇