本文原刊于《文艺研究》2021年第1期。

摘 要 在超高清数字影像时代,电影院的放映技术已成为电影美学表达不容忽视的构成因素。各类技术影厅的繁盛和高格式电影的创作实践都在提醒人们,“放映”已不再只是位于电影生产末端的机械传播环节,而是以自身技术标准,对现场拍摄、后期制作、影院或流媒体播放实施全流程影响的影像生成系统。基于这一现实,本文聚焦电影放映,从广色域、高动态范围、高帧率三项主要技术入手,分析它们对超高清数字电影画面的色彩、明暗、运动等基本构成元素产生的推动性影响。通过引入艺术史视野,将超高清技术置于绘画、胶片电影、彩色电视机等视觉媒介群落,探讨新技术在美学效应上与传统之间的勾连,以及在创新电影语言上蕴含的表达潜力。

一、放映之于电影的本体性意义

19世纪末,各种移动视像装置层出不穷,迈布里奇的奔马实验、马莱的摄影枪、爱迪生的活动电影视镜,都在拍摄连续运动图像的实践上早于卢米埃尔兄弟的地下咖啡馆放映。但电影史通常把后者作为电影诞生日的标记,这意味着人们在接纳这个被称为“电影”的新事物时,强调的并非其摄影特质,而是其放映特质。今天被很多人忽视的是,卢米埃尔兄弟当时使用的设备是一个集“摄影、放映、印片”(camera, projector, and contact printer)[1]三种功能于一体的机器,只要把摄影镜头更换为放映镜头,它就能从摄影机变成放映机。这意味着,在电影诞生之初,摄影与放映在其媒介特性中是一体两面的关系。随着对拍摄轻便化和操作简易化的需求,摄影机和放映机逐渐分离。放映机慢慢脱离了电影制作环节,成为只与影院放映相关的机器设备。以安德烈·巴赞的“摄影影像本体论”为代表的经典电影理论,也大多侧重于从拍摄环节阐发电影的特性,放映几乎被整体遗忘。在让-路易·博德里的《基本电影机器的意识形态效果》一文中,“机器”主要指摄影机,而放映机则是在出现故障时才会让观众意识到的“他已忘却的机器”[2]。放映被忽视的客观原因在于,巴赞和博德里谈论的是胶片时代的电影,而胶片放映机主要是一个影像信息的传送机器,它通常以稳定的运转速率保证电影的正常播放,只有在发生卡顿等运转故障时才会凸显自身的存在,但即便此时,它也只会改变影像的运动形态,而不会改变画面的色彩、明暗等成像质量。所以,在胶片时代,放映机通常是被忽视和隐藏的角色,有关放映的思考也始终处于研究视野的边缘。

到了超高清数字时代,放映之于影像的本体性作用需要被重新思考。罗德维克在论及电影的媒介特性时曾指出,电影与绘画、雕塑等传统艺术媒介的不同之处在于它不具有“明确的本体稳定性”[3],即作为“审美对象”的电影与其“客体身份”不具有同一性。当观众看一幅画或一件雕塑时,人们欣赏的审美对象就是当初艺术家们创作出来的物质成品本身,但看电影却从来不是看胶片或硬盘。在数字时代,如果把导演交给影院的DCP(Digital Cinema Package,数字电影包)拷贝内容视为一部电影的“原作”,那么在经过不同的放映系统后,真正进入观众视网膜的其实是各种迥异的影像形态,以至于“原作”在现实观影中几乎是一种不可知的存在。电视机卖场的各机型演示就是一个常见的例证。当同一个演示片源在不同电视机屏幕上出现时,色彩、明暗等影像质量差别巨大,我们又如何判断哪一个屏幕上的内容更接近片源本身呢?电影与之同理。导演交付公映的DCP硬盘包含色彩、光影、声音、叙事等影像内容,它们构成了一部电影的原始影像信息,但放映系统会极大地改变这些原始信息。当影像通过不同技术制式下的放映机、银幕/屏幕、音响系统、3D眼镜等一整套设备抵达人眼(耳)时,色彩、明暗、帧率、声音等影像内容的素质相对于“原作”都已发生了不同程度的偏差。这种偏差绝不局限于声画质量的纯感官层面,而是能直接影响到我们对人物、叙事等影像内容的理解,甚至会破坏剧情的合理性。例如,电影《月影杀痕》的同一个片源,在同一部电脑上以不同的播放软件(迅雷影音和Elmedia Video Player)播放时,呈现出非常不同的效果。有一场戏表现警察拿着手电筒在漆黑的停车场搜寻逃犯。但这一幕在迅雷影音上变得滑稽可笑,因为如果停车场如此明亮,警察根本不需要手电筒,紧张的表情也变成了虚假做作的表演,整个叙事与人物处境的合理性都不复存在。我们在Elmedia上则会看到,这是一个漆黑的场景,手电筒是警察唯一可用的照明工具,人物在这一危险处境下的紧张情态合情合理。不难想象,这场夜戏拍摄时的布光方式应该更接近Elmedia的成像,而迅雷影音里看到的大量汽车、房屋、地面等细节,在片源中应该几乎看不见。换言之,放映设备甚至能让画面上原本不可见的事物显现出来,这已经不只是调整画面效果,而是更改图像信息了。今天,电影院里层出不穷的特色影厅,如IMAX厅、杜比影院(Dolby Cinema)、CINITY厅、LUXE厅、杜比全景声厅、中国巨幕厅等,也都在暗示一种基于放映的电影本体论质疑:在不同放映系统下,我们看到的还是同一部电影吗?

迅雷影音播放《月影杀痕》截图

Elmedia Video Player播放《月影杀痕》截图

其实,数字放映不仅影响最终的成像效果,更在日趋决定影片的形成,今天的电影正在重返放映与拍摄一体两面的关系。随着IMAX、杜比影院等高端全放映系统的不断完善,电影工业前沿正在形成“放映前置”的理念,即,一部影片从创作之初就要确定将来主要在哪种放映系统下播放,进而以该放映系统的各项技术指标来指导摄影机的选择、特效与调色等后期软件的匹配等,这就让放映越来越多地渗透到电影创作的全流程之中。例如,IMAX就根据其放映需求设计了专用的IMAX摄影机,保证电影从一开拍就与IMAX的放映机、音响系统、银幕等设备达到系统化匹配。同样,如果导演选择在杜比影院发行影片,那么在后期调色环节时,“调色师会使用杜比高动态范围监视器PULSAR来完成调色工作,再通过‘杜比内容管理’这样一个可以管理多个动态等级的工具进行母版制作,进而通过影院和家庭两条生态链发布内容”[4]。相较于传统放映,杜比和IMAX或许更应被称为“影像生成系统”,它们以放映效果为驱动力,真正要实现的是“再造拍摄、后期、母版制作、传输、显示,这样一个端到端的生态环境”[5]。这就需要有相应质量的片源来专供其放映,由此催生了放映系统向电影制作领域的延伸。李安在拍摄《双子杀手》期间,每天观看的样片是由一套双投影系统放映的全套高格式影像,其中负责3D呈现的就是“科视6P+杜比3D系统”[6]。这既说明李安在前期拍摄时就在按照杜比影院的技术规格进行制作,也从侧面印证了杜比影院才是最接近李安“原作”的版本,而不是后来高票价的华夏CINITY系统。

电影是集技术、美学、商业属性于一体的艺术形式。对普通观众而言,技术和美学或许过于抽象,票价的巨大差异则是区分放映系统的最直观标志。《比利·林恩的中场战事》上映时,全球只有五个影厅可以放映这部电影的完整格式,国内票价高达150—320元不等,甚至引发票价过高的质疑[7]。当观众们承受了高出普通票价三倍以上的价格后,“看电影”这件事似乎变成了“看电影院”。人们不仅不会忘记放映机的存在,而且会高度自觉地关注高规格放映带来了哪些全新感受,乐此不疲地比较不同技术水准的影院效果,质疑低端放映系统所呈现的是否还是“电影本身”,俨然形成以票价区分电影本体的现象。这一点在《双子杀手》上映时变得更加复杂。大部分观众照例根据高票价和媒体宣传,认定华夏CINITY影厅才能呈现这部电影的“顶配版本”和“李安的原始表达”[8]。CINITY也确实是目前世界上唯一能同时满足3D、4K、120帧率三项技术要求的放映系统。于是,看过CINITY版的观众自认为已经领略了这部电影的技术水平,进而会把影片的不足归咎于导演“为了技术而牺牲艺术”[9],而没有人意识到自己是否被这个高价版本误导了。笔者在实际对比后发现,这部电影的最佳观看效果并非来自高票价的华夏CINITY,而是来自平价的杜比影院[10],虽然后者在3D、120帧率的放映格式下,分辨率只有2K。

超高清数字电影与影院的发展,正促迫电影研究的视角从拍摄转向放映。在经典的“摄影本体论”基础上,思考放映问题具有同样的本体性意义。这并非是对摄影本体论的否定,而是对电影本体范畴的拓展。直至今天,摄影指导依然是电影的核心创作者之一,主要负责画面的色彩、灯光、镜头运动。而新的放映技术,也正是在色彩、明暗、运动这三大视觉表现力上进行提升。两者的对应并非巧合,它提示着当放映重新成为电影的本体属性之后,我们如何能从新的角度探索电影语言的艺术革新。

二、广色域:色彩空间的提升与精神提纯

在比较不同的放映设备时,普通人最直观的感受就是色彩差异。电视机卖场中的演示片往往是颜色艳丽的风景或花鸟图像,这是因为在众多屏幕的并置比较中,色彩鲜艳与否是一眼可见的差异,体现着放映设备的色域涵盖范围。自18世纪牛顿发表《光学》以来,物理学家们已证明色彩是涉及光、色、视觉神经系统的综合效应。概言之,日常语言中所说的“色彩”(颜色)并非一种独立的物质存在,而是由物理属性和主观感受共同构建起来的综合认知。在现实世界中,一种色彩在进入人眼之前具有某种确定的物理属性,但在经过不同人的视觉受体细胞和大脑认知系统处理后,会被重构为具有主体差异的感知结果。由于数字放映系统主要改变光色信息的物理属性,所以本文暂不讨论认知神经层面的因素。根据孟塞尔色彩系统的划分,描述一种色彩通常包含三个维度:色相(hue)、色度(chroma)、明度(value)。在孟塞尔色彩系统的截面示意图中可以看到,圆形色环上标示了不同的色相,即通常对某种色彩核心属性的描述,如红色、蓝色等。从圆心到圆周表示每种颜色不同的鲜艳程度,这就是色度(又称饱和度、纯度、彩度等),越接近圆心色度越淡,反之越浓。中轴圆柱体自下而上是一条由黑到白的不同灰度组成的亮度轴,代表明度(亮度),用来描述色彩的明暗,这也是色彩与光发生关联的体现。明度会改变色相,例如,同一个黄色物体,放在阳光下和阴暗处就会分别呈现为亮黄与暗黄,这已是两种不同色相的黄。因此,每种颜色都同时包含光的因素,但为了论述的清晰性,下文暂且把色度和明度分开讨论。

孟塞尔颜色系统立体图

孟塞尔色彩系统截面图

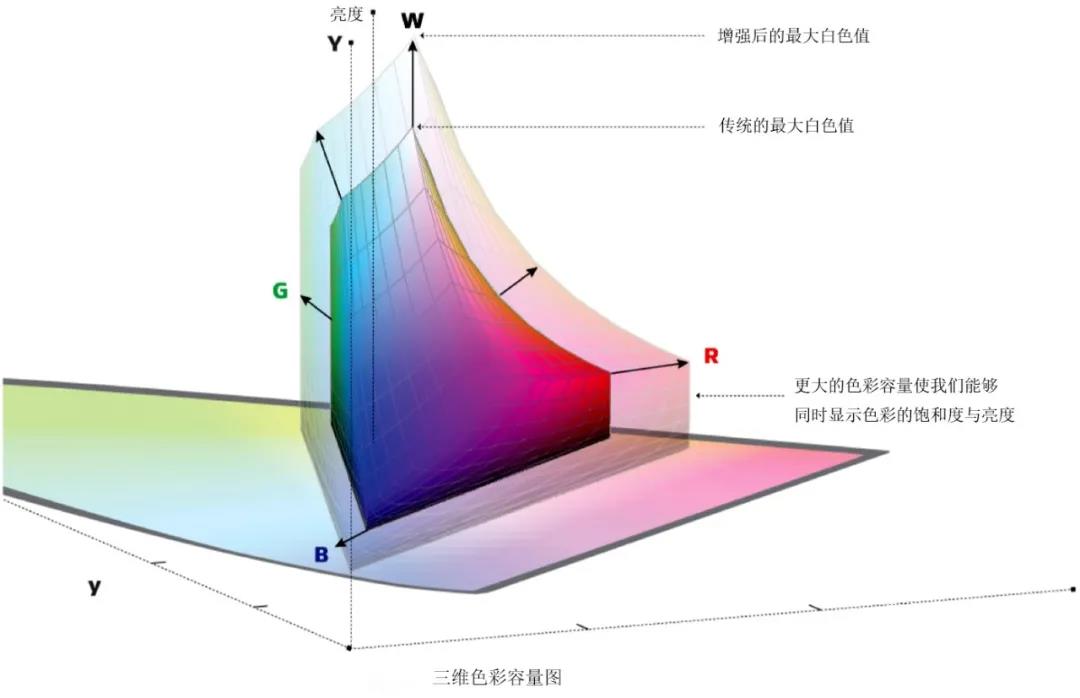

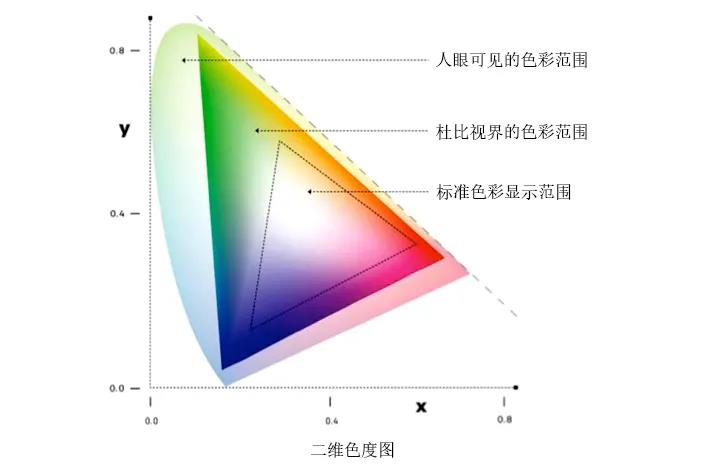

广色域是超高清放映技术中的一项常见指标。色域,亦称色彩空间(color space)或色彩容量(color volume),其完整表达是含有亮度值的三维色度范围,但也常被简略为不含亮度值的二维色度范围[11]。广色域即指放映设备能表现更丰富的色彩,涵盖更宽广的色彩空间。如果以人眼可见光谱所呈现的所有色彩作为色域显示的最大限度,那么目前没有任何放映设备能将其全部表现。即便是广色域,也距离人眼的色域极值有较大差距,所谓的“广”,只是相较于以往的标准色域范围而言有了明显的提升。例如,采用广色域的杜比视界(Dolby Vision)所能呈现的色彩,要比普通影院或家用显示器丰富很多。这意味着,在杜比影院中可以看见的大量鲜艳色彩,在其他标准色域的放映设备下无法被看见。

三维色彩容量图

二维色度图

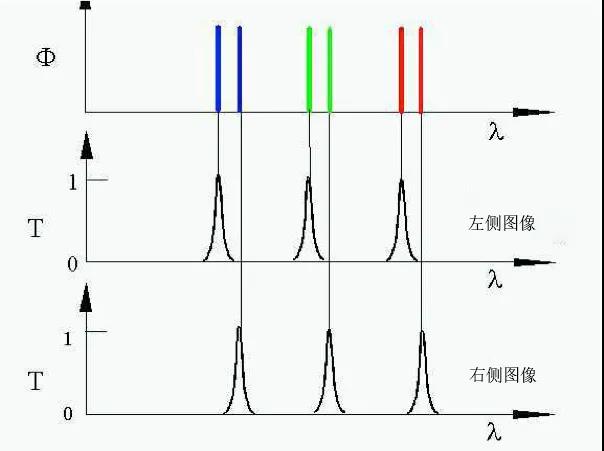

那么,在同为广色域的CINITY系统下,为何影片的色彩表现并不理想?这就要回到色彩的另一个决定性因素:亮度/明度。如前所述,同一色度在不同亮度下会表现出不同色相。只有以高亮度为保障,广色域才能真正发挥出效果,否则就如锦衣夜行一般,华彩无可见于晦暗。《双子杀手》在4K分辨率的CINITY影院表现不如2K分辨率的杜比影院,其根本原因就在于两家影院采用了亮度水准不同的3D放映技术。CINITY采用通行的Real D圆偏振眼镜,杜比影院使用杜比专利技术的分色式眼镜。Real D偏振光系统(Polarized 3D System)的技术核心是偏振滤光片,它是一种像光学栅栏那样工作的光学仪器,仅允许确定方向的光通过。如果非偏振光射到偏振片上,则仅允许那些符合光学栅栏校准的光波通过,其他光均被滤除。这种投影系统最大的弊端就是会导致严重的光损失。若就Real D单投影系统而言,相较于具有相同亮度规格的双投影系统,它“显示的光量减少了50%,然后经过偏振光分配给左右眼之后,每只眼睛理论上再减少50%,即获得25%的光……即便增益在2.2至2.4之间的银色大屏幕会有一定程度的提亮补偿……但最终进入观众眼睛里的光也只有35%左右”[12]。这就造成偏振光系统下的3D图像明显偏暗、色彩失真。CINITY虽然使用了双机投影,尽量弥补亮度损失,但仍无法从根本上改变Real D偏振技术本身的光损失特性。

杜比影院的分色式眼镜采用的是干扰滤波器系统(Interference Filter System,简称Infitec)。“它在投影仪中放置了一个特殊的备用色轮,使双眼滤波器各具有三个窄的传输带,每幅图像的光色信息都在这两组三窄带中并行编码,编码时,为左右眼选取的红绿蓝波长略微错开,确保左右眼通道分离实现3D效果;又使双眼各获得一套红绿蓝数据,完整保留了图像的光色信息,形成几乎无光损、无色差的全彩图像(full-color)。”[13]这就是杜比在2K分辨率下效果却能优于4K-CINITY的主要原因。

两组波长三窄带的立体成像

正是因为杜比视界的广色域有了高亮度的保障,才充分呈现出《双子杀手》中亨利与小克初次交锋的精彩片段。这段戏在哥伦比亚的卡塔赫纳取景拍摄,是全片色彩最绚丽的场景,它与该片整体偏暗偏冷的色调氛围反差极大,其用意是什么?若仅从商业片惯用的以异域风光带动旅游业的营销模式来思考,恐难以击中要害。不妨仔细梳理一下这段戏出现的主要颜色:房间内墙以大面积高饱和度的黄色和橙色为主,陪衬以绿色房门,夜里电视屏幕上是足球赛的绿茵场地,鹦鹉头部黄绿相间,外景是大量明艳的黄色和橙色房子、黄色汽车、黄绿彩旗、小克的绿色摩托车,再偶尔点缀以红色和蓝色物体。可以说,这段戏中最主要的三种色彩为黄色、橙色、绿色,正是广色域在色度扩容上的代表色相,亦即这三种颜色的饱和度越高,越能体现出广色域的优势。既然李安拍摄时就采用了杜比标准,那么这段戏很可能是以杜比视界的广色域水准,逆向决定了美术置景的色彩选择,以期在放映时最大程度地体现杜比的色彩优势。但李安并未让剧情沦为技术的傀儡,而是巧妙利用了外部色彩与内部情绪的反向张力,他以外在空间的绚丽缤纷映衬内心深处的幽暗诡谲,让广色域激发出阿莫多瓦式的神来之笔,强化了“双子初遇”在片中“浓墨重彩”的叙事地位。从亨利在瞄准镜里看见小克的那一刻起,他便深陷于无限的困惑和巨大的恐惧,这时周围童话乐园般的景致便越发衬托出他内心的隔绝孤立。可以设想,在其他标准色域放映设备下观看此片,原本鲜亮夺目的色彩质感将无法显现,那么观众又怎能进一步体会到以外景反衬内心的艺术匠心?若再由此出发去批判这部电影在艺术上平庸,结论又如何能成立?超高清电影正预示着,电影的审美体验将不再仅靠叙事、表演、运镜等传统因素激发,也将同样从放映技术中生发而来。

毋庸讳言,广色域目前主要依靠五彩缤纷的悦目性来吸引观众,这难免使我们想到色彩在艺术理论中曾遭遇的诟病。色彩是继优美和崇高之后的另一个经典美学范畴,但地位远不及后两者。相比于崇高具有的精神性维度,色彩通常被视为肤浅的感性和装饰性消遣,素描和线条才被视为尊贵的形式表达。罗斯金直言“色彩只是细枝末节,形状才是高贵伟大的事实”[14]。这包含着康德美学的回响:素描对应着“造型性的根本”,颜色只提供“魅力与快适”,却“不能使之值得观赏和美”[15]。阿恩海姆修改了这种色彩-感性/形状-理性的传统二元模型,提出对色彩的反应是“观察者的被动性和经验的直接性”,而对形状的知觉则是“积极的控制”[16]。换言之,阿恩海姆并不认为色彩诉诸经验的直接性必然导致它与理智或崇高绝缘。

对反偶像(aniconic)与超越性的勾连,使康德的崇高概念具有导向抽象表现主义的理论因子。20世纪的色域绘画、单色画等艺术实验“开辟了反偶像绘画的可能性,这多少随之带来了作为可实现的美学的崇高的可能性”[17]。国际克莱因蓝(IKB)就是色彩的形而上学,它通过去除图像、提纯色彩而抵达崇高。它虽然有时被与罗斯科、纽曼等人的色域绘画视为同列,其实二者有本质区别。色域绘画并非全然单一的颜色,而是多层色块与条带并存,且画面上留有明显的笔触。克莱因却故意“不用画笔,而是用油漆滚筒;不用油画颜料,而是采用一种现代化学融合剂,它能够制作出不带任何涂绘痕迹的粉状表面”[18]。去除笔触便最大限度地抹去了艺术家的主体性存在,使绘画还原为材料的物性,让颜料凭借自身的属性去表达。这些蓝色画作的哲学性吊诡就在于:它们驱逐了图像,却提纯了视觉。一方面,通过去除一切可视的形状与痕迹,使目光彻底失去焦点,陷入匀质的色彩之空茫;但另一方面,这种颜色本身具有强烈的视觉吸引力,色度与明度恰到好处,使目光可以持续地停留,进而从感官愉悦趋向思想的无限与崇高。康德把崇高视为“哪怕只能思维地、表明内心有一种超出任何感官尺度的能力的东西”[19],丹托则借纽曼的《崇高即现在》提出“崇高的特征是狂喜或狂热(enthusiasmos)”[20],这就弥合了康德在崇高与感性之间划出的鸿沟。克莱因对那种蓝色的钟爱就源于它的抽象性,是一种“引领观众超越任何表面辉煌的蓝色观念”[21]。它显示了“感性的抽象”这一悖论性存在的可能,印证了阿恩海姆的结构性调整——感官体验与理智精神通过色彩实现共在。

这启发我们,广色域之“广”,并不只体现为颜色增多,也意味着颜色的精确性提升,可以表现更蓝的蓝、更红的红。IKB区别于其他单色画的经典性正在于它的不可替代:由这种颜色引发的神秘感受与联想,并非任意一种蓝色都能激发,而只有RGB坐标系下的“0,47,167”这个点所对应的蓝色才可以。而克莱因为其申请专利,“与其说是商业行为,倒不如说,一方面是对他的媒介所代表的形而上学观念的正式确认,另一方面也是确保其他人不会以破坏‘这种纯粹理念的真实性’的方式来使用它”[22]。这一理想在绘画中不成问题,因为观众所见即色彩本身,亦即罗德维克所说的审美对象与物质客体的同一性。但若将其运用于影像,就很难避免由媒介转译造成的偏差,贾曼的电影《蓝》即为证明。这部致敬克莱因的电影试图使用IKB色胶片,让蓝色成为可见的黑暗,挑战电影对图像的依赖。但它在1993年的英国却是“同时通过BBC第四频道和广播三台播放,广播听众可以申领一张蓝色明信片,边听广播边看卡片”[23]。而“英国在90年代初期一直对发展高清晰度电视持保守态度”[24],彩色电视机并未完全普及,很多观众是通过黑白电视机观看这部电影,这使贾曼当年试图通过IKB传递精神特质的设想几乎无法达成。杜比视界若能重制该片,则可利用广色域在大银幕上重现国际克莱因蓝。当观众的眼睛能直接浸没于这一色彩本身时,片中所说的“蓝色是通往灵魂之门,使无限的可能得以成形”[25]才真正能够实现。广色域也将被证明并不必然导向消费主义的感官刺激,而具有重塑感性之崇高的可能。

三、高动态范围:暗部雕刻与明暗调度

亮度不仅是广色域的保障,也是超高清画质的整体保障,因为电影最根本的物理介质就是光。光是显示物体轮廓、色彩、层次感等一切图像信息的基本条件,它不仅使世界得以显现,更能决定它如何被显现。不同的光照形式能塑造出不同的物体形态。对数字显示设备而言,摄影机记录下来的光影形式纵有千变万化,都可以被转化为亮度上的数值关系。从全黑到全亮,是一条从零到正无穷的亮度数轴,不同层次的光影都体现为这条数轴上的不同亮度数值。高动态范围(High Dynamic Range,以下简称HDR)就是增强明暗对比度的一种技术,它不仅能呈现出更显著的光比反差,更具有雕刻暗部的能力,能表现出暗区内部的大量细节与层次感,因此成为超高清放映最核心的技术之一。杜比重制片偏爱挑选黑暗场景较多的恐怖、科幻、战争等题材,例如《我们》《黑客帝国》《现代启示录》等,就是因为暗景最能体现HDR的优势。

在杜比影院的映前演示片中,对HDR的展示尤为令人震撼:全黑的屏幕中心有一个亮白的圆形,画外音说“你以为这是黑色”,这时画面中心的圆陡然增亮,周围的黑屏仿佛突然暗沉,画外音说“不,这才是黑色”。这一刻令人反思:我们以为自己看见了什么,在很大程度上取决于放映技术“允许”我们看见什么。这里的黑与白不是通常所说的黑白色彩,而是指三维色彩容量中的亮度变量。所谓“黑色更黑、白色更白”,更准确的表述应为“暗处更暗、亮处更亮”。“今天大部分数字投影机的对比度在1800—2000:1左右的范围……IMAX投影能提供4000:1的对比度,IMAX激光双倍于此,达到约8000:1。”[26]杜比视界允许的最大亮度是10000尼特,正是这一绝对亮度的提升,从根本上保证了它能涵括更大范围的明暗区间,“当普通影院只能提供2500:1的对比度时,杜比能提供高于1000000:1的对比度”[27]。这使它在表现昏暗场景时,暗区不会一片死黑,而是富有层次和细节的暗。其实,胶片时代的摄影师们已用卓越的灯光设计积累了各种表现暗影层次的手法,但不同型号的胶片感光特性会限定对比度的极限,就如《爵士乐手》的摄影师杰克·格林所说:“5296型对光线非常敏感,所以我没办法让黑的区域真的黑下去。”[28]HDR不是颠覆摄影灯光美学的技术,而是在放映环节强化暗区的拍摄效果。试想,如果片源中有一位身穿黑衣的黑人站在黑夜中,但放映设备没有HDR功能,就可能导致两种后果:要么为了看清人物而整体提亮画面,导致夜景不黑的反常识错误,如前文《月影杀痕》的例子;要么为了保持夜景,使人物混入夜色难以辨识,更无法看清衣服褶皱、皮肤纹理、微表情、小动作等,最终使观众难以深入人物微妙的内心和处境。

在《双子杀手》中,亨利和小克的两段地下墓穴对手戏几乎就是两场杜比HDR的恢宏交响。第一场戏是亨利手持探照灯制伏小克,二人对峙。这场戏使用了三次正反打,每次镜头对准亨利时,探照灯都直接朝向摄影机,使亨利完全处于背光处的阴暗中,而威尔·史密斯的黑皮肤、黑夹克和黑暗背景,都与探照灯的高亮度形成超大对比度。这无疑是检验放映系统HDR能力的实验场,或许也从技术上解释了为何威尔·史密斯比汤姆·克鲁斯、莱昂纳多·迪卡普里奥等同级别好莱坞白人明星更适合这部电影[29]。而杜比视界既保证了探照灯足够亮、背光处足够暗,同时也将亨利脸上的皮肤纹理和背景中密密麻麻的骷髅阵列巨细靡遗地展现出来,使环境的“死亡”寓意得以呈现。导演还特意让探照灯的强光两次快速往返于景框内外,彰显HDR在短时间内强大的动态调适能力。这意味着放映系统在解码每帧图像的对比度时,都需要给出与前一帧差距较大的新数值。这就好像人从明亮的室外进入黑暗的室内,眼睛也需要一段时间的调适,才能重新看清黑暗中的物体,但如果让人不断快速地在强光和黑暗中穿梭,眼睛来不及完成对比度调适,就会无法看清事物。因此,这段看似简单的逆光镜头,其实是对放映系统的巨大考验。

《双子杀手》截图:对比度强

《双子杀手》截图:对比度中

《双子杀手》截图:对比度弱

HDR的第二场大戏是亨利对小克的训诫教导,从前面的纯技术展示深入到美学探索层面。这场大段独白依然是暗景中的逆光拍摄,依赖HDR表现两人的复杂表情和心绪。整场戏主要在两种固定镜头间对切:一种是小克在前景,亨利在后景,焦点前实后虚;另一种是亨利或小克的单人近景实焦镜头。因此,要么是亨利处于虚焦,致使他的声音仿佛从后景的虚幻中传来,要么就只有他自己面对镜头独白。这隐约暗示着,“克隆人”不过是障目法,其实只有一个亨利或小克,这始终是一个人内心深处的自我对话,另一个人只是其内心的外在投影。所以,李安说这场戏是他最青睐的“存在主义时刻”,观众“虽然看到两张脸,其实是把内部的冲突视觉化”[30]。这点明了HDR的现象学属性:让世界之不可见性显现。

《双子杀手》截图:前景小克实焦,后景亨利虚焦

《双子杀手》截图:亨利近景实焦

这种让不可见性显现的手法具有悠久的艺术史传统。斯托伊奇塔在分析文艺复兴时期圣像画时,发现某些画作会故意让基督的影子轮廓与其肉身原型不吻合。这种看似物理学上的错误,其实蕴含着“道成肉身”的图像学隐喻。他以康拉德·维茨(Konrad Witz)的《东方三博士来拜》(Adoration of the Magi)为例,指出小耶稣映在墙上的影子与肉身的朝向差异巨大,这是因为“基督的影子就是以肉身显现的上帝的影子”[31],而表现这一影子与肉身的差异,正是要让观者意识到在这具“可见”的肉身内部,蕴藏着另一个“不可见”的存在维度。这一视觉化手段后来被表现主义电影继承,并在黑色电影中形成标志性的类型化形式元素。那些夸张变形的巨大阴影,是“人的内在自我的具体化”[32],让内心不可见的邪念与人性之暗面得以视觉化地显现。而亨利与小克的虚实相映,也正是在这一意义上构成了李安的“存在主义时刻”。

康拉德·维茨 东方三博士来拜

此外,HDR还具有拓展表现主义影子美学的可能性。表现主义电影和黑色电影的标志性打光手法是硬光投影和大光比反差,以逆光勾勒出清晰的明暗分界线,凸显强烈的风格化造型。但这种戏剧化的影子往往是一块整体的黑暗,其内部不再细分,主要作用是渲染情绪和气氛,而非传达叙事信息。因为,在前HDR时代,如果将重要信息置于暗影中,观众看不到就会影响叙事。但现在HDR可以确保暗部细节的显现,这意味着它能释放观众目光在暗区的主动性和自由度。那么,是否可能把暗影的功能从表现主义塑形拓展到现实主义叙事呢?借鉴安德烈·巴赞的思路,如果景深长镜头开启了观众目光在前后景空间中的自由调度,改变了杂耍蒙太奇过分强制性的意义建构,由此创造出富含多义性的现实,那么HDR能否开启一个“明暗调度”的时代,在阴暗区域形成镜头内部蒙太奇?导演可以将某些重要信息隐藏于黑暗中,对观众施加更少的强制引导,让观众的目光自由穿梭于明暗之间,主动发现世界的多面性,甚至让暗区信息形成相对独立的故事线,与明线叙事构成复调式表达。

事实上,这是观众注意力如何摆脱灯光强制性引导的问题。杨德昌在《牯岭街少年杀人事件》中有过精彩突破。他让主要人物隐于黑暗,通过错位混用焦点、灯光、景别,采用前景实焦暗、后景虚焦亮的手法,引导观众视线在前后景的明暗与焦点内外间自由调度。例如,小四退学后与父亲推车走在夜路上,两人虽然既清晰地处于焦点内,又以近景占据了大量画面,但因为处于黑暗中,并不对观众注意力构成绝对引导;而赵班长隐入虚焦的中景后,巧借路灯照明,具有相对的可关注度;在更深更虚的后景处,还有另一个亮着灯的小摊,也不会被完全忽视。这里灯光的作用不是提点主要人物,而是弥补虚焦和远景的不清晰,塑造前、中、后景都有可关注之物的丰富层次感,构建主人公身处的有机环境,从而衬托出父子隐于黑暗的落寞心境。汪狗和父亲密谈的画面,也是同样的处理。

李安在《双子杀手》中则试图利用HDR进一步摆脱灯光的引导性,但尚不彻底。夜里暗杀亨利的戏中,先给全景却不告知亨利的位置;枪战开始后,用黄光短暂点明其所在;旋即让他隐没在黑暗中,观众则依靠HDR在幽暗的画面中一路跟随亨利。可以看出,李安并未彻底放弃依靠灯光引导视线的传统手段,但已开始有意识地试探HDR释放观众自由度的可能。

这种“明暗调度”手法在绘画中已有先声,它启发我们:HDR不仅能让不可见之物显现,更能在可见与不可见之间展现世界之含混性。马奈的《在阳台上》,画面左侧有一个隐于后景的小男孩,他既在焦点外,又在黑暗中,幽暗模糊犹如鬼影,与前景人物大面积明亮的白色衣裙形成巨大对比。马奈通过描绘屋内的暗部细节,让观众的目光一旦触及这个人物,立即感到一丝寒意,使前景中看似闲适的家庭场景瞬间变得危机四伏,以致被福柯解读为用明暗标注了“生与死,明与暗的界限”[33]。这正是HDR的现象学寓意——世界是可见与不可见的交织交错。试想,若取消HDR效果,让屋内后景一片漆黑,这幅画就成了非黑即白的二元化世界观写照。而画出暗部细节的意义就在于,明亮前景之可见性代表世界确定性与有限性的一面,后景幽暗却丰富的不可见性不是对前景的否定,而是迎接无限混沌的“可能来临的复多的世界”[34]。世界的可见性与不可见性并非绝然对立,而是彼此涵容共在的关系。这幅画的伟大还不仅在于它通过暗部细节隐喻了世界的多面性与深不可测,更在于马奈通过压缩景深,拒绝让世界的“多面”屈服于透视法下的“多层”,而让两者处于同一平面。这种颠覆机械二元对立的现代主义世界观启发了后来的立体主义绘画,彻底宣告了透视法权威的终结。它也启示着,HDR或可开创一种不同于巴赞式景深的多义现实。

我们可以设想以此思路改编《牯岭街少年杀人事件》,在山东杀死哈尼的那一幕让小四隐现于黑暗的后景中。那么,在没有HDR时,观众无法看到这一细节,仍可按照目前的主线叙事来理解。但在具备HDR时,观众就能捕捉到这一信息,进而延伸出更复杂的人物解读:小四是偶然的目击者,还是暗中勾结山东谋杀哈尼?他是否表面阳光正义,其实道貌岸然?人性之幽暗将更深地摧毁正邪两立的类型化伦理设置。HDR使“明线”“暗线”的叙事概念从修辞意义变为物理呈现。未来,不同的放映系统可能不仅带来电影在画质视效上的差别,也将打开人物与故事的多元阐释可能性。

四、高帧率:运动影像的主观视点变革

电影作为一种运动影像,仅从静态的光色层面去分析还不够,真正的超高清影像还必须包括高帧率,即每秒拍摄/放映的帧数高于24,从而缓解运动物体的拖影问题。它与传统24帧率的最大差别在于对单位时间内影像运动的解析度不同。其本质与灰度、色域等概念相似,都是对真实世界的连贯状态进行不同程度的数字化细分,只不过高帧率是在时间维度上的细分。帧率越高,运动拖影产生的模糊边缘越少,人眼越容易看清运动过程中的瞬间。高帧率影像是由拍摄和放映两个环节决定的。在拍摄环节需要采用高帧率摄影机,通过提高快门速度、增大快门角度,确保在更短时间内精准抓取高速运动的瞬间。如果曝光时间过长,就会导致快门尚未关闭,物体还在运动,镜头先后摄入物体的多个位置影像,造成叠加重影,这就是低帧率拍摄造成的运动拖影。但如果高帧率的片源只能在低帧率的显示设备上播放,影像就会卡顿甚至无法播放,这是因为,当片源的后一帧图像已经出现,而显示设备的帧率刷新或图像解码能力却还来不及反应,就会出现停顿;当片源帧率和显示器帧率上限差异过大时,就会无法播放,这是很多影院无法播放120帧率电影的原因。

由《双子杀手》引发的技术与艺术之争不绝于耳,却鲜有击中要害者,即李安是否实现了新技术下的电影语言革新?不妨问这样一个问题:如果只是为了追求视听效果,李安为什么不拍一部无叙事的实验片——那样反而不会被斥为叙事空洞——而一定要将新技术套在传统剧情片的旧模式下使用?因为只有这样,才能检验出技术是否对经典的电影语言产生了变革性影响。李安所追求的是在剧本、对白、动作、美工等整个影像叙事层面,发展出一套不同于传统电影的新的美学语汇,即如何“用更清晰的方式去做梦”[35]。从前面的分析已能看到他的摸索与试探,而他真正实现的创新是利用高帧率使主观视点与观众视点重合。

“视点(point of view),即叙事性作品中对故事内容进行观察和讲述的角度,也就是叙述人(故事的讲述者)是站在怎样的位置上给观众讲故事的。”[36]电影中的视点通常分为主观视点(第一人称视点)和客观视点(第三人称视点),“第三人称以提供信息为主,第一人称则以提供悬念和情绪为主”[37]。通常情况下,客观视点是观众与摄影机视点重合,由此被摄影机“告知”一系列客观信息。而主观视点则是观众与片中位于这一视点上的人物的视点重合,这一重合将观众带入电影世界中,使之对片中人物产生移情(empathy),这也是电影作为造梦机器致力于创造沉迷感的基本特征。但事实上,电影中的移情并不会真正发生。施泰因曾指出,移情是关于获得陌生主体的体验是否可能的问题,其核心就是考察“被给予性”[38]。她认为,移情虽然可以通过回忆来获得“原初性”,但并不具有“外感知的特征”,即无法让“空间-时间性的物的存在和发生以一种亲身被给予的方式呈现给我”[39]。这意味着,一个人无法“原初地”体会他人所体会的那种悲伤,而只能“在告知的基础上了解这种悲伤”[40]。所以,无论观众感到自己被多么深地卷入银幕世界中,“移情”却并不会真正发生在观众与人物之间,我们只能“了解”他人的痛苦,而永远无法直接“感受”到它。

麦茨也从主观视点与客观视点的混同性角度提出类似观点。他认为,位于画外的片中观者“并不等同于观众,还没有被同后者混淆起来,因为,他即使不在画内,至少也是在故事之中。这个被视为观看者(像一名观众)的不可见的人物与观众的目光存在某种冲突,并扮演一个被迫的中间人角色”[41]。这尤其体现在“后注”[42]式的主观视点中,由于发出视点的观看者在后一镜头中出现,所以在先前表现视点内的被看对象时,观众尚未意识到这是某一人物的主观视点,而是按照客观视点的逻辑与摄影机达成认同。这是一种潜伏于客观视点中的主观视点,只要观看者尚未出现,就不能说观众的视点附着于人物的主观视点上,它更像是观众在“直接”观看画内世界。但其实并不存在真正“直接”的观看,虽然麦茨认为只有在碰到“不寻常的取景安排、鲜见的角度”时,观众才会意识到自己“与导演的目光合一”,同时也“与摄影机认同”[43]。但如果从元视点的角度看,电影中任何形式的呈现都只能是由摄影机构造的客观视点,或曰导演的主观视点。无论观众对人物产生多深的情感代入,就电影叙事的基本逻辑而言,它始终是一种被“告知”的信息。

超高清技术虽然不能彻底改变移情的非原初性实质,也不能改变电影叙事的基本逻辑,却能极大程度地提高移情在外感知层面上的原初性,在某些具有特异功能的主观视点上实现原初性的推进,使观众对人物处境的理解更依赖于“体验”而非“知晓”。在《比利·林恩的中场战事》中,全片除了少量战争片段外,表现高速运动的镜头并不多,反而有大量表现林恩呆立沉思的静态镜头,这让120帧率的效果并不显著,只是画质更清晰而已。但战争场面的主观镜头在高帧率下的震撼效果已初露峥嵘,在接近手持摄影风格的晃动镜头中,观众忽然发现常见的运动拖影消失了,这颠覆了以往习惯于24帧率有拖影的“电影感”。换言之,观众忽然发觉“这不像电影”了,随即就以人物的主观视点“亲历”战场的残酷。它改变了以往反战电影通过刻意营造血肉横飞、炮火连天的惨烈景象来撼动人心的做法,通过高帧率技术削弱旧的“电影感”,直击观众的现实感与伦理痛点。这一点到了《双子杀手》中变得更为自觉和成熟。高帧率已不仅用来增加清晰度和代入感,还开始取代经典的格里菲斯式交叉剪辑,实现人物的主观视点与观众视点的直接重合。

影片原本有另一版开头:使用一明一暗双线交替剪辑,亨利在白天的草坪上伏击火车里的人,另一个看不清脸的黑衣人在雨夜中伏击一辆小汽车里的人。以字幕提示“同时”,继而在双线之间不断对切,通过两人都沉着准备工具、行动均临时受阻、射击前有相同的“舔手指”习惯,来暗示两人之间的复制关系,最后在闪电中显现出小克的脸——年轻版亨利[44]。这种处理方式是经典的格里菲斯式剪辑,通过人为构建的双线交叉蒙太奇,建立起“双子”的身份关联,观众的接受完全依靠强行“被告知”的逻辑。但公映版的开头改变了这一逻辑:开片即以杀手的静止伏击与列车的高速运行为对照,凸显出高帧率在高速运动物体上的清晰度优势。除了视效展现外,也点明了高帧率在构建人物与观众视点重合上的作用。亨利之所以能瞄准射击对象,依赖于他的眼睛对高速运动物体瞬时位置的超强分辨能力,普通人不具备这一能力,所以亨利才是难得的精英杀手。但现在观众可以借助于120帧率直接看到亨利的超高速主观视点所看到的世界。以往电影无法做到这一点,它们只能通过各种暗示来间接展现这种特异功能的主观视点。例如《黑客帝国》中著名的“躲子弹”镜头:尼奥能够裸眼看清子弹的高速运动轨迹而成功躲避,但观众在正常帧率中不可能看清这一过程,所以电影只能通过慢镜头来放缓运动过程,让观众假设自己体验到尼奥的超高速视觉。而《双子杀手》则无需再通过慢镜头这种人为改变来“告知”观众此刻进入了亨利的主观视点,而是通过提高影像本身的帧率,使观众能像亨利一样,“亲自”看清车厢里的人。

此外,超高清还联合全景声系统,全方位调动了身体感受力,实现了“吸引力电影到体验力电影”[45]的跃迁。在《双子杀手》的高潮段落中,高速的摩托车追击和快速出拳的双人对打,在120帧率之下不再有运动拖影,物体边缘干脆爽利。摩托车巨大的轰鸣声以及伴随快速方位变动而产生的声音方向感,在杜比全景声系统的定向逻辑(Dolby Pro Logic)技术下,塑造出声源位置,逼真还原银幕世界中的声场形态。而且,巨大的声音引起影院座椅的轻微震动,真实触及了观众的身体,这种细微的身体振幅被视觉上的同时性放大,使观众形成一种仿佛与剧中人一起飞驰的错觉。这正是维利里奥“知觉后勤学”的真切发生,观众被放映系统全副武装,“影像的补给变得等同于弹药一类军需品的补给”[46]。它的美学效应是,让观众能够更原初地感受到亨利被小克逼迫的窘境。那种被“自己”追杀的强烈恐惧与困惑,以及力不从心的衰老身体在面对强大的年轻生命时无法摆脱的挫败感,都使这段追击打斗的意义超越了普通的动作戏。再结合两人之间的克隆关系,则更添一份自我生命之否定性意义的存在主义式思考:被年轻的自己痛打,让我们感受到人性中本有的那种自毁倾向,以及对衰老的本能拒斥。而这些人性哲思并非像传统电影那样来自剧情设定或蒙太奇剪辑,而是依赖一整套超高清技术系统方能获得。如果清晰度不够高、声音不够有现场感,观众始终只能“旁观”剧中人的遭遇,却无法“体验”其处境,也就无法体会其中的生命之痛。知晓一种痛苦和亲身感受到这种痛苦,具有全然不同的审美意义,这就不怪那些从CINITY或更低配置影厅中走出来的观众,不断斥责这部电影的肤浅与平庸,因为他们未曾有机会与剧中人生死与共。

结语

有关数字放映的讨论方兴未艾,我们正在经历计算机、人工智能、认知神经科学共同开启的人类智识与审美经验的大变革时代。在消解了胶片基于物理现实和化学反应的连续性影像本质后,电影转变为以数字和算法为第一驱动力的离散性媒介存在。对电影放映的关注是这一媒介数字化的必然结果,它让我们重新思考观看介质之于电影美学的本体性意义。放映亦会将电影美学中的接受问题引向认知神经学领域,因为摄影机、放映机都只是影像信息的传达中介,一切意义终将落实于观众的大脑认知系统中。正因如此,技术在看似远离人的方向上飞奔,却终究会回归人的维度。

注释

[1] Richard Abel (ed.), Encyclopedia of Early Cinema, New York: Routledge, 2005, p. 127.

[2] 让-路易·博德里:《基本电影机器的意识形态效果》,李迅译,杨远婴主编:《电影理论读本》(修订版),北京联合出版公司2017年版,第565页。

[3] D. N. 罗德维克:《电影的虚拟生命》,华明、华伦译,南京大学出版社2019年版,第14页。

[4][5] 李珅:《杜比Vision解读:真正提升视频画质的技术》,https://digi.tech.qq.com/a/20140319/004661.htm。

[6] Benjamin B, “Face to Face: Gemini Man”, https://ascmag.com/articles/gemini-man-set-visit.

[7] 卢扬、邓杏子:《〈比利·林恩的中场战事〉票价出炉,最高票价320元引争议》,http://www.bbtnews.com.cn/2016/1107/167653.shtml。

[8] 《二刷了〈双子杀手〉之后,来告诉你该如何期待这部话题之作》,https://107cine.com/stream/117792。

[9] 《李安这部〈双子杀手〉真的很平庸》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1651076520624859337&wfr=spider &for=pc。

[10] 笔者分别在上海红星电影世界的CINITY厅(票价130元)和上海晶耀前滩店的杜比影院(票价52元)观看了该片。

[11] 三维色彩容量图和二维色度图,可参见Dolby Laboratories, Inc., “What is Dolby Vision”, https://www.astra2 sat.com/ultra-hd/dolby-vision/。

[12] Matt Cowan, “Real D 3D Theatrical System”, http://www.archiviostereoscopicoitaliano.it/documenti/real-d.pdf.

[13] Helmut Jorke and Markus Fritz, “Stereo Projection Using Interference Filters”, in Andrew J. Woods, Neil A. Dodgson, John O. Merritt, Mark T. Bolas, Ian E. McDowall (eds.), Stereoscopic Displays and Virtual Reality Systems XIII, Proceedings of the SPIE, Vol. 6055 (2006), pp. 148-155.

[14] 约翰·罗斯金:《现代画家》I,唐亚勋译,孙宜学校,广西师范大学出版社2005年版,第60页。

[15][19] 康德:《判断力批判》,邓晓芒译,杨祖陶校,人民出版社2002年版,第61页,第89页。

[16] 鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,四川人民出版社1998年版,第455页。

[17][20] 阿瑟·C. 丹托:《美的滥用:美学与艺术的概念》,王春辰译,江苏人民出版社1997年版,第143页,第132页。

[18] 托马斯·克洛:《60年代的兴起:异见时代的美国与欧洲艺术》,蒋苇、邓天媛译,江苏凤凰美术出版社2020年版,第139页。

[21][22] 菲利普·鲍尔:《明亮的泥土:颜料发明史》,何本国译,译林出版社2018年版,第302页,第302页。

[23] Rowland Wymer, Derek Jarman, Manchester: Manchester University Press, 2005, p. 173.

[24] 许浅林:《对英国90年代初期电视发展的回顾》,《影视技术》1994年第3期。

[25] 贾曼电影《蓝》中的台词。

[26] Mike Lowe(ed.), “IMAX Talks the Future of Cinema, Laser Projection, Doubling up 4K, Camera Tech and More”, https://www.pocket-lint.com/tv/news/120059-imax-interview-future-cinema-brian-bonnick.

[27] Mike Lowe (ed.), “What is Dolby Cinema? Bringing Dolby Vision and Dolby Atmos to the Cinema”, https://www.pocket-lint.com/tv/news/dolby/142028-what-is-dolby-cinema.

[28] 邦雅曼·贝热里:《光影创作课:21位电影摄影大师的现场教学》,刘欣、唐强译,世界图书出版公司北京公司2015年版,第215页。

[29] 李安公开说出的选角原因并非如此,而是:第一,大投资之下需要有大明星保障;第二,要当红超过三十几年,才能让观众看到二十几岁的他时仍然熟悉、有感触;第三,演技要好。在李安看来,能同时满足以上三个条件的人选不会超过两三个(《〈双子杀手〉映后见面会,李安谈起选择威尔·史密斯的理由》,https://v.qq.com/x/page/r30076l37au.html)。

[30] 出自《双子杀手》花絮,https://www.bilibili.com/video/BV17J411j7mi?p=5。

[31][32] 维克多·I. 斯托伊奇塔:《影子简史》,邢莉、傅丽莉、常宁生译,商务印书馆2013年版,第94页,第168页。

[33] 米歇尔·福柯:《马奈的绘画:米歇尔·福柯,一种目光》,谢强、马月译,湖南教育出版社2009年版,第37页。

[34] 夏可君:《可见的与不可见的:图像理论之现象学分层》,《湖北美术学院学报》2020年第1期。

[35] 李俐:《〈双子杀手〉继续探索新技术,他要变成技术控?李安给出答案》, https://www.takefoto.cn/viewnews-1930139.html。

[36] 封洪:《视点与电影叙事:一种叙事学理论的探讨》,《当代电影》1994年第5期。

[37] 聂欣如:《中国影像程式:以〈一江春水向东流〉的视点为例》,《当代电影》2019年第1期。

[38][39][40] 艾迪特·施泰因:《论移情问题》,张浩军译,华东师范大学出版社2014年版,第23页,第27—28页,第44页。

[41][43] 克里斯蒂安·麦茨:《想象的能指》,王志敏译,中国广播电视出版社2006年版,第52页,第51页。

[42] 聂欣如:《电影的语言:影像构成及语法修辞》,复旦大学出版社2012年版,第196页。

[44] 出自《双子杀手》幕后花絮,https://www.bilibili.com/video/BV17J411j7mi?p=9。

[45] 孙绍谊、康文钟:《银幕影像的感知革命:从吸引力电影到体验力电影》,《上海大学学报》2018年第6期。

[46] 保罗·维利里奥:《战争与电影:知觉的后勤学》“前言”,孟晖译,南京大学出版社2011年版,第2页。

本文为上海市哲学社会科学规划课题资助项目“电影对中国画视觉机制的传承与创新研究”(批准号:2019BWY015)成果。

*文中配图均由作者提供