按语

2024年春季学期,新闻学系21级本科生开设《深度报道工作坊》课程,同学们自选主题完成深度报道采访与写作。经修改完善后,由任课老师选择优秀作品,不定期刊发。部分作品已在澎湃新闻“镜相”栏目发表。

本文由镜相 X 华东师大传播学院合作出品,入选高校激励项目“小行星计划”。

2024年4月19日上午10点30分,新然在手术室里永远告别了她的子宫——这个在她过往29年的人生里折磨了她整整6年的东西,她总将其与痛苦、噩梦等词汇联系在一起。

手术结束后,新然在医生的手机上第一次也是最后一次看到曾“寄生”于自己体内的子宫的影像:“像鸵鸟蛋那么大,上面附着有紫绿色的肌瘤”。她感到恶心,想呕吐。正是这个东西带给她经年累月的痛苦,如今她终于“自由了”,心中却不由自主地升腾起另一个忧虑:

失去子宫的女人,还能被称作女人吗?

“疼痛不是我的错”

殷红色的血像坏掉的龙头里的水,止不住地从下体喷涌而出,洇过她亚麻质地的裙子,在毛绒地毯上蜿蜒成一条爬行的蛇。五分钟后她在这摊红色里醒来,挣扎着从上衣口袋摸出手机拨打120,汗珠顺着她湿漉漉的碎发流向颈窝。这是新然自确诊子宫腺肌症后第三次因失血过多而晕厥。

2021年,新然正式确诊子宫腺肌症并腺肌瘤,但其实从2018年起,痛苦就笼罩着她。追溯起痛苦的源头,新然觉得很朦胧,仿佛那是一条没有尽头的河。一开始,新然只在每月例假几天会出现不规律的阵痛,后来例假的持续时间从五六日蔓延到数十日,并伴有不可遏制的、持续性的血崩。来例假的日子,新然只能卧床休息,不能动,更遑论正常工作。由此引发的重度贫血让新然成为医院的常客,她迫切地想弄清楚自己身体出现如此异常的原因,却得不到医生的确切回答。

医生没办法告诉她这就是子宫腺肌症,只说“有可能”,是因为B超并没有显示出新然的子宫出现明显的内膜面积增加,这要等病情发展到一定阶段,才能通过检查确诊。在此之前,新然只能通过布洛芬缓解着肉体上的痛苦,杯水车薪。

确诊子宫腺肌症之后,新然第一反应是释然,“这证明疼痛不是我的错”,然而随之而来的则是潮水般压倒性的迷惘。摆在她面前的第一个问题是生育。作为“不死的癌症”,子宫腺肌症唯一根治的措施只有切除子宫,而那时的新然只有26岁,未婚未育。医生建议她先采取保守疗法,等生育孩子后,再考虑将子宫摘掉。

新然尝试了现有条件下几乎所有可行的腺肌症疗法,但作用并不大。戴曼月乐环、吃地诺孕素片、打进口闭经针……这些措施的基本原理都是在体内释放孕激素以遏制月经、改善子宫内膜环境。吃地诺的第一个月,新然出现大规模阴道出血症状,随之而来的还有肌肉不自觉的间歇性抽动,医生说这是药物带来的体内激素水平紊乱,吓得她不敢再服用。与此同时,新然与相恋三年的男友商量先怀上一个孩子,但药物带来的内分泌失调让她的努力一直见不到成效,她感觉自己变成了一个透明的、盛满紫红色黏液的容器,而属于人的那一部分正在剥离出她的身体。男友不忍见她日益消沉,劝说她“不要孩子也可以”,他们一样能够正常生活。

常规治疗了两年,过量堆积的激素一度让身高不到160厘米的新然体重飙升到150斤,然而她的病情并未得到明显好转,她仍在经历日复一日的疼痛,不只是身体上的,还有心灵。2024年初,又一次失血过多晕倒之后,新然再也无法忍受“这场暗无天日的凌迟”,不顾医生的反对,决心切除她的子宫。这时候,她刚刚与男友成婚一个月。

医生说,新然是他做过子宫切除术的年龄最小的患者,他并不建议未生育女性切除她们的子宫,这不仅仅是从患者个人的角度考虑,其中或许也掺杂了宏观政策的考量。身边也有亲朋向她投去冷眼,觉得怎么能切除子宫呢,“没了子宫就不再是一个完整的女人了”。风凉话拐弯抹角传到了新然的耳朵里,却并没有动摇她的决心。经年累月的痛苦让她完全将这个他人眼中孕育生命的地方视作“罪恶的根源”,是她一切泪水与血水的罪魁祸首。幸运的是,父母与丈夫始终站在她这边。这么多年他们与她共同经历着腺肌症的折磨,跟她一起痛苦,整个家庭仿佛患上了一种持久的、家族性的病痛,始终没办法彻底安下心来生活。

是时候做一个了结了,新然想。

2024年4月19日,新然躺上了妇科手术台,她要进行的是子宫次全切手术。手术只会将病变的子宫拿掉,而未发生病变的输卵管、卵巢与宫颈则将得到保留。手术后,卵巢仍将为她的身体供给雌性激素,医生承诺不会带来明显的衰老。

十厘米长的麻醉针头从椎管刺入进去时,新然没有感到想象中的疼痛。相反,一种奇异的喜悦无可抑制地在她的心头蔓延,随之而来的还有一阵激动的颤栗。这是她与体内“恶魔”的最后一战,而她“就要彻底地赢了”,她想从此以后她将重获新生。

2024年4月16日,新然住进医院开始接受术前检查

长在体内的“定时炸弹”

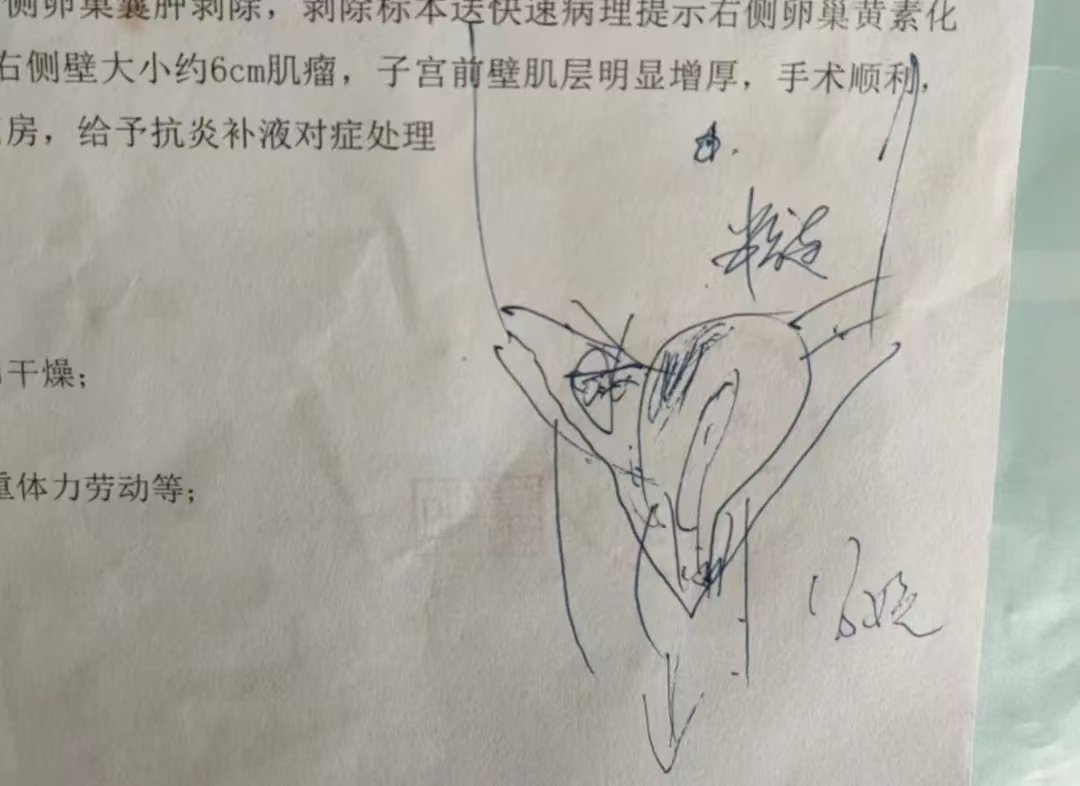

“子宫像一个灯泡,下端连接着阴道、腹腔,宫颈的一部分在阴道里面。我们的子宫是由一根根韧带吊在腹壁上的,分别是子宫固有韧带、子宫主韧带、子宫阔韧带、子宫圆韧带和骶子宫韧带。做子宫切除手术就是把这些韧带,包括输卵管一根根切断,然后再将子宫与阴道分离,将子宫从阴道内拖出,这就是现在普遍进行的微创手术的方法。”

姜娅丽所绘制的子宫解释图

姜娅丽是某市三甲医院妇产科的医生,主攻方向为高危妊娠诊治、卵巢肿瘤与子宫肌瘤。从业三十余年来,她摘除的子宫几乎与她接生过的孩子一样多,然而她也无法完全说清子宫肌瘤等常见病的病发原因,只解释说基因遗传在其中发挥了重要作用,“可以说这类疾病是100%会遗传。”姜娅丽进一步解释道,这里说的遗传是指体内激素代谢水平,不一定是肌瘤,有可能是腺肌瘤,也有可能是子宫内膜息肉,实际上是共通的。

回望医学技术进步史,子宫切除术在近十年间得到了快速发展。十多年前,医院里普遍使用的子宫切除方法还是开腹,像剖腹产一样在肚子上切出一条一扎长的口子,医生徒手扒开,只不过取出的不是胎儿,而是子宫。2007年接受子宫切除术的秋霞采用的就是这种方法,她的肚子上至今留有一条十五厘米长的刀疤,与剖腹产的疤痕叠在一起,盘根错节。

由于手术伤口过大,开腹手术将会带给患者长达月余的疼痛,随之而来的还有发生盆腔感染和肠粘连的危险。麻药过后,秋霞的第一反应就是疼,疼到脑子里什么念头都没有了,只有一分钟、一分钟、一分钟,“熬时间”。她劝慰自己,“疼不也就那么一会子功夫吗?”为了省钱,秋霞咬牙没有打镇痛泵,镇痛泵要400块钱。结果不行。疼了半个小时,她抱着丈夫的腰不放,求他,最后医生给她打了一针杜冷丁。打过之后大概两三个小时,又开始痛了。医生说一天不能打两针,只能硬扛,扛过去了。

近五年间,微创手术逐渐取代开腹成为子宫切除术的主流手术方法。这种手术方法切口小,恢复时间快,一般两三天就能渐渐好转。微创手术也分单孔和多孔两种,前者是在肚脐处开一个5毫米到8毫米的大孔,联合达芬奇机器人手术,一个多小时就可以结束。后者一般用于情况比较复杂、粘连明显、操作难度较大的情况,这种患者之前痛经会更明显。手术一般会围绕肚脐左上、左下、右上、右下各开一个2毫米左右的小孔,多孔协同方便医生观察。

医疗技术的发展为手术治疗带来了便利,然而根源性的预防问题仍有待解决。根据中康CMH发布的《2022年中国消费者健康洞察疼痛系列报告——痛经篇》研究显示,月经症状是育龄女性反馈最多的妇科问题。成年女性的痛经渗透率超过三成,在妇科疾病患者中的比例更是高达47.3%。姜娅丽也直言,“月经量的增大、增多是子宫病变的早期征兆”,如果能早早得到重视接受治疗,情况将会好很多。可惜在实践中,女性往往对此讳莫如深。

现年58岁的秋霞年轻时面对经常性的经期血量增多,冷淡地将其归之为女性与生俱来的一种“劫难”,从未想过患病的可能,“还以为女性就是这样的”。比她小了十余岁的媚儿亦然。自2000年成婚以来,媚儿的经期逐渐不规律,但她真正将痛经“视作一种病痛来看待”,一直要等到2019年——月经紊乱的近20年后。那时候她开始感到身体明显的虚弱,夏天她在厨房做饭,一顿饭烧完,浑身像水洗过一遍,都是汗。月经一次来一个月,还没干净,下个月又继续来了,媚儿经常半夜被身下的濡湿惊醒,爬起来换床单。为了止血,媚儿去医院刮宫,先下了宫腔内的避孕环,然后把子宫内膜刮下来一层,类似人工流产手术。刮宫刮得不太干净,不到两个月,她又去做了清宫手术,这次打了局麻。窥器扩张开阴道,宫颈钳牵拉出宫颈,然后将刮匙从阴道伸进去,刮出残留物。术后她回家躺了一个星期,“像坐了个小月子。”

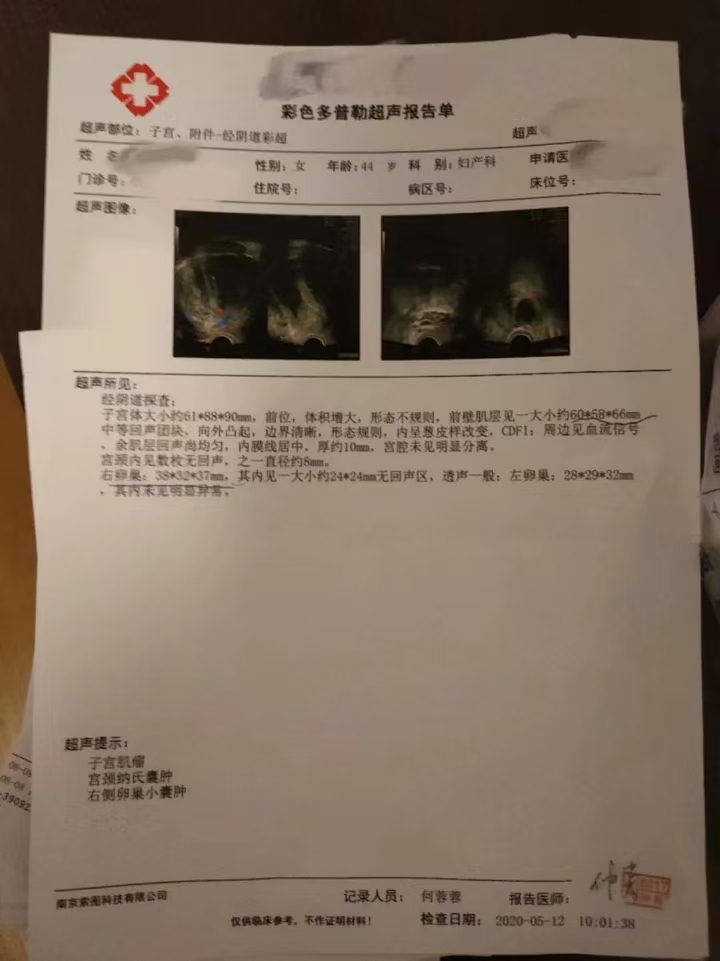

媚儿在2019年2月份诊断出子宫肌瘤,子宫内膜简单增生。为了止血,还要吃药,吃断血流(一种中药,用于收敛止血)、黄体酮,还有康妇炎胶囊,消炎。从那时开始,她每两个月要去一趟医院做阴超,打一针注射用醋酸亮丙瑞林微球(一种激素药),用来抑制体内肌瘤、控制内膜增生,一针大概在一千块钱左右,不报销。5月,媚儿重新做手术上了曼月乐环。到7月,为巩固疗效,变成每个月去一次医院,做阴道彩超检查,一次一百多,看看肌瘤有没有变大。

2020年初,因为疫情封控,媚儿没办法去医院复查,只能吃之前囤的药物控制,肌瘤又开始增长。同年5月,她的肚子膨胀到像怀孕三个月大小,去医院做阴超才发现,原本抑制到葡萄大小的肌瘤已经有拳头那么大了,医生让她考虑做手术。

媚儿的超声报告单

媚儿记得,那时候她所居住的小区前面有个报刊亭,一个高个子女人在那卖报纸。女人不到四十岁,和前夫生了个儿子,离婚后又嫁给另一个男人。两年前她检查出子宫肌瘤,而那个男人没有孩子,他的意见就是要保子宫,说以后还要生孩子的,于是她只做了肌瘤切除手术。手术过后2个月,女人的整个腹腔发生了癌变,不到半年,人就走了。

媚儿觉得体内长了个定时炸弹。“子宫肌瘤是会增生的,你切了,过段时间又长出来了,还有病变的风险,可能变成癌。”35岁时就切除了子宫的护士萍心也曾有同样的担心。她是子宫肌瘤偏位,肌瘤横长导致出血不止,保育了一年,单位体检时发现肌瘤又长大了。她向医院里的同事咨询才知道,女性的月经量越大,子宫肌瘤长得就越快,“就等于我用自己的血在喂养肌瘤,它吃我的血长大”。当时和她同病房的一个女人是丁克,四十多岁,也长了肌瘤,要开刀。但手术前她忽然又后悔了,如果自己未来还想再生一个孩子呢?她最终没有拿子宫,只取了肌瘤。后来萍心听同事们讨论说,那女人的肌瘤又长出来了。

摘掉子宫的她们

2020年6月22日早晨,丈夫开车送媚儿去医院,紧张得路上差点撞到一个人。遵医嘱,媚儿手术前12小时都没有进食。到了医院,她先喝了4杯聚乙二醇,每杯750毫升,用来清理肠道,把肚子里的东西都排干净。下午2点,媚儿被推进手术室,直到晚上6点15分,才有医生从手术室里出来,捧着一捧红彤彤的子宫给媚儿的丈夫看。被摘除的子宫随后被送去做了病理,确认卵巢未发生病变后,医生又通知丈夫把媚儿推到病房里,每隔十分钟喊她一下,怕人昏睡休克过去,容易出现抽筋或者羊癫疯。媚儿麻药劲还没过,晕晕沉沉,不说话,只是往外吐黄疸水,丈夫找护士要了个塑料袋替她接着。如此折腾了整整一夜,直到第二天清晨,媚儿才渐渐清醒。

在医院躺了一个星期后,媚儿出院,回家休养。一个月后她去医院复查,脸色苍白,两层楼爬了十分钟。姜娅丽安慰她说,这是正常现象,做这种手术一般来讲要休养三、五年,才算是真正好了。

最开始的三年里,媚儿一点重物也不能拎、不能抬,姜娅丽解释说这是因为“骶子宫韧带在切除子宫的过程中可能会受到破坏,盆腔器官失去子宫的支撑,就可能导致盆腔器官脱垂。”通俗来说,因为身体里少了个子宫,本来子宫所处的位置空出来了,一拎重东西、一用力,五脏六腑都跟着下坠,内脏就会变形,容易错位。

手术后,患者的抵抗力和免疫力往往也会随之下降,媚儿认为最明显的表现就是皮肤上蔓延一大片的红疹,从手到脚。为了治疗这些皮肤红疹,媚儿半个月就要跑一趟皮肤科,检查,开药。医生也说不出究竟是什么原因,“通通归结为身体弱了,这些病症都上来了”。去年冬天上呼吸道感染,媚儿吃了一个星期感冒药也不见好,去医院直接上了雾化,又吊了两天的抗生素,才勉强好转。

治疗子宫肌瘤几年来,媚儿收集整理的病历单

进行子宫切除术之前医生曾告诉媚儿,她当年剖腹产生产时,子宫没缝合好,上面一直有个刀疤,这有可能是子宫肌瘤形成的原因之一。秋霞则推断她的肌瘤与年轻时经期没有保养好有关。她曾诊断出子宫下垂,容易脱落,医生建议她经期卧床休息,避免干重活。但为了挣钱,她“还是像男的一样干活”,裤子染红了就用长衣服一盖,卫生巾垫厚一点,照样做事。提起这些,秋霞有些戏谑地笑了几声,而后又流露出些许感伤和无奈,“没办法,所以说是自己苦了自己。”

比媚儿早13年摘除子宫的秋霞,更感到生活的重担如何压在她的肩头,让她对关乎自己身体的一切都无暇顾及。秋霞在家里躺了15天后出来继续干活,她还记得自己出院的时候是正月初一,外面飘着大雪,正是在20年前她儿子诞生的地方,她摘掉了自己的子宫。

当时她和丈夫共同经营了一个不到十平米的杂货铺。躺在家里的那几天,丈夫一个人看店,每天早上买好菜丢回家,等她烧。伤口还没彻底愈合,一直起身子,伤口处就开始撕裂般疼痛,秋霞只能勾着身子去厨房烧菜,等丈夫、儿子回来吃。作为病人,她唯一的特殊待遇是等丈夫买几根筒子骨回来,煨汤喝。

新然是家中独女,在手术后得到了父母及丈夫无微不至的关怀,然而身体上仍经历了“漫长的术后疼痛”。术后第一天,她的肚子一直胀痛,不排气。两天后,伤口疼痛不再明显,丈夫遵医嘱扶着她下床走路。每走一步,拉扯着的刀口就更痛一分,但仍得走,不走就不排气。手术醒来的第一个念头,“吃很多好吃的”,也并没有实现,她只能靠着流食挨过恢复期。不走动时,新然就躺在床上,半梦半醒。她不敢入睡,梦里总充斥着大片狰狞的猩红,顺着小腿布满她的全身,像是一种繁殖能力极强的爬藤植物。她扭头奔跑,却怎么也跑不掉。

手术过后半个月,新然仍遭受着肠胀气和肠绞痛的折磨,也偶尔头晕,她想大概是贫血的症状还没完全改善。但新然仍然对即将到来的没有子宫的日子充满期待,对比之前痛经的折磨,她觉得术后的疼痛“完全算不上夸张”,毕竟长痛不如短痛。

手术前,新然曾在医院的后山上采来一株“祛风消肿,止心痛”的柠檬草。采下的时候,柠檬草的叶子已经泛黄了,新然不抱希望地将之随意栽种在家里的窗台上,这次回家,她意外地发现柠檬草在她昏沉的日子里“奇迹般地活下来了”,她感到欣喜,又对未来充满希望。新然拍下富有生命力的植物们,并将其晒到朋友圈,她相信自己的生活也会与它们一样“越来越好”。

手术第六天,新然在朋友圈分享自己恢复期的生活

子宫的隐喻

河南省肿瘤医院妇科主治医师李町希曾公开指出:子宫内膜异位症的临床发病率为10%~15%,也就是说,每一百个女性中就有10至15人罹患此类病症,同时,这种疾病又容易诱发子宫息肉和子宫肌瘤。这些疾病目前唯一的根治措施只有切除子宫。

据《良性子宫疾病子宫切除术手术路径的中国专家共识(2021年版)》披露,中国2005年的统计数据显示,每年约有100多万例患者需要进行子宫切除术,这一数据到了2016年已增长到280多万。子宫切除术成为继剖宫产术后居全球第二位的妇科常见手术。而进行该手术的患者年龄普遍集中在20至49岁之间,平均年龄为42.7岁,低于我国女性平均绝经年龄49.5岁。

在子宫切除术所引发的闭经、内分泌失调、盆腔脏器脱垂等等一系列后遗症中,生育能力的丧失尤其令患者及其家属陷入困扰,对于未婚育女性而言更是如此。妇产科室有一句行话叫“保宫大战”,意思是只要病情并未发展到直接威胁患者生命的程度,医生一般都不建议患者拿掉子宫。这种情况下,患者只能采取保育措施,靠激素药控制病情。

上曼月乐环是其中一个十分必要的环节,这个被人们普遍称为“避孕环”的T型不锈钢塑料制品,尺寸固定,直径一般不超过1厘米,其学名为左炔诺孕酮宫内节育系统。它的主要功能并非避孕,而是释放缓释型的高效孕激素,抑制子宫内膜增生和局部腺肌瘤的增长。曼月乐环不是一个绝对的管理措施,当子宫因病变而膨胀时,放置在宫腔中的曼月乐环就会脱落,要通过注射GnRH-a针降低雌、孕激素缩小子宫再尝试放环。即使如此,曼月乐环仍被称作当前治疗子宫类疾病的最好的保育措施。

但是,并不是所有子宫疾病患者都可以“上环”。现年30岁的向阳就因为一层“处女膜”而不被允许佩戴曼月乐环,医生给出的理由是,“万一你以后还要生孩子呢?”“上环”,意味着避孕,同时也意味着医生要从阴道口入内进行手术放环,对于不曾有过性经验的女性患者而言,医生“无法承担之后可能产生的风险”,一般拒绝手术。这让向阳感到被排斥在“正常群体之外”,感到屈辱。

这种“屈辱感”,早在向阳治病初期就如影随形。向阳自大学毕业后开始逐渐在经期产生持续性的疼痛,但是直到2020年,她才正式在医学上被确诊子宫腺肌症,因为B超始终无法检测出她子宫壁的明显增厚。“B超是非客观指标,它会受到很多阻挡,就像光线折射一样,容易产生伪影。隔了很多层去探测,实际上对子宫的真实环境反映并不确切。”姜娅丽医生在区分B超与阴超时解释道,如果从精准、方便、快速的角度来说,阴超要优于B超。阴超从阴道里进去,与子宫只隔着一个穹隆的距离,非常薄,所以阴超距离女性的子宫是最近的,更能排除干扰。但是向阳做不了阴超,因为她没有性经验,是“处女”。向阳想,如果当时采用阴超检测,是不是就能早一点发现病灶?很多痛苦,是不是根本不必经历?

在整个治疗过程中,向阳越来越强烈地感受到自己不是一个人,而是“一个行走的子宫”。所有的治疗行为都从她未来的夫家和可能出生的孩子的角度出发去考虑,却忽视了她作为一个生命主体的想法与感受。子宫腺肌症是一种“不死的癌症”,只是不致命,却会带来长久的、弥漫性的疼痛。谈及此,向阳迸发出一种澎湃的激烈,“万一它是一种致命的疾病,是不是意味着我连生命权都没有?那还谈什么人权呢?”

当痛苦从外部袭来时,向阳尚能“奋起抗争”;然而对于女性的身份认同,向阳则自发地产生了动摇与疑虑,她很难“与自我和解”。服用地诺进行治疗后,向阳体内雌性激素受到干扰,从此不再来月经。在确诊腺肌症之前,向阳每个月都能因为疼痛而感受到子宫的存在;失去月经后,她却随之丧失了对子宫的感知。向阳曾看到网络上热烈讨论“高铁上应不应该售卖卫生巾”,她的第一反应是自己没有资格参与讨论,因为评论区有女性拒绝男性参与的原因正是“男人不来月经”。向阳觉得自己似乎失去了与其他女性之间的一个重要链接,也许十年过后她连卫生巾是什么样子都遗忘了。她还能不能算作一个完整的女性?

同样未育的新然在艰难的自我抗争后最终释然:生育是一种权利,而不应该成为女性的价值体现。或许没有子宫的女性才真正成为了人,因为“再也没有人能从生育价值角度出发来审视她”,她从枷锁中真正挣脱了出来,哪怕是以这样一种惨烈的方式。“反正人生这条路怎么走都会有遗憾的,接受每个阶段的自己吧,活在当下。”

姜娅丽也说起自己最近刚复查的一个例子。那是一个49岁的女人,子宫肌瘤,五年前单孔微创拿掉了子宫。刚发现的时候她才四十出头,当时想保留子宫,保育治疗了几年。2019年,她又检查出hpv感染,出现了绝经期的高危病毒感染,可能诱发宫颈癌,同时,子宫肌瘤又出现非常明显地增大。姜娅丽劝她,子宫肌瘤这么大,是不是将来会恶变或者流变呢?在她这个年龄,子宫本身就会萎缩,这是自然规律,如果不考虑生育,子宫的意义已经不再那么重要。女人回家纠结了一个月,最终下定决心切除了子宫。

“子宫的意义是人赋予的,归根结底,子宫只是一个器官,”姜娅丽把食指敲在桌子上,“如果器官的存在威胁到了整体的健康,那切除子宫一定是要果断地去做的一件事,舍和得之间要懂得取舍”。

向阳开始写作,同时接受心理咨询,她尝试在对身边女性的观察中寻找自我疏解的道路。从事人工智能相关工作的向阳一直以来相信机器永远不可能取代人,因为“创生是属于神的能力”。子宫不可能像被切除的手和脚那样可以用钛合金来替代,失去了就再也无法重生、再造,这是她恐惧的根源。她感觉切除子宫后有些东西将会随之而逝,虽然她并不知道那是什么,或许正是一种“联系感”。心理医生开导她,这种联系感来源于“通过子宫与母体连接”,它回答了“从哪里来”和“到哪里去”两个亘古难解的命题。医生建议她多与母亲聊聊自己的出生,与朋友聊聊自己的成长,她作为女性的身份将在这种沟通中重新被构建。

向阳于是尝试在豆瓣发帖,以写作疗愈自身,同时获得与其他女性关于女性身份的交流。透过对女性的观照,向阳仿佛看见一条以血脉为序串联起她与其他女性的链条,从外祖母到母亲再到她,并将一直流淌下去,无需凭借子宫。

(本文头图来自《春潮》剧照,文中人物均为化名,文中图片为受访者提供)

采写 | 周嘉怡

指导老师 | 张洋

审核 | 杜彬彬